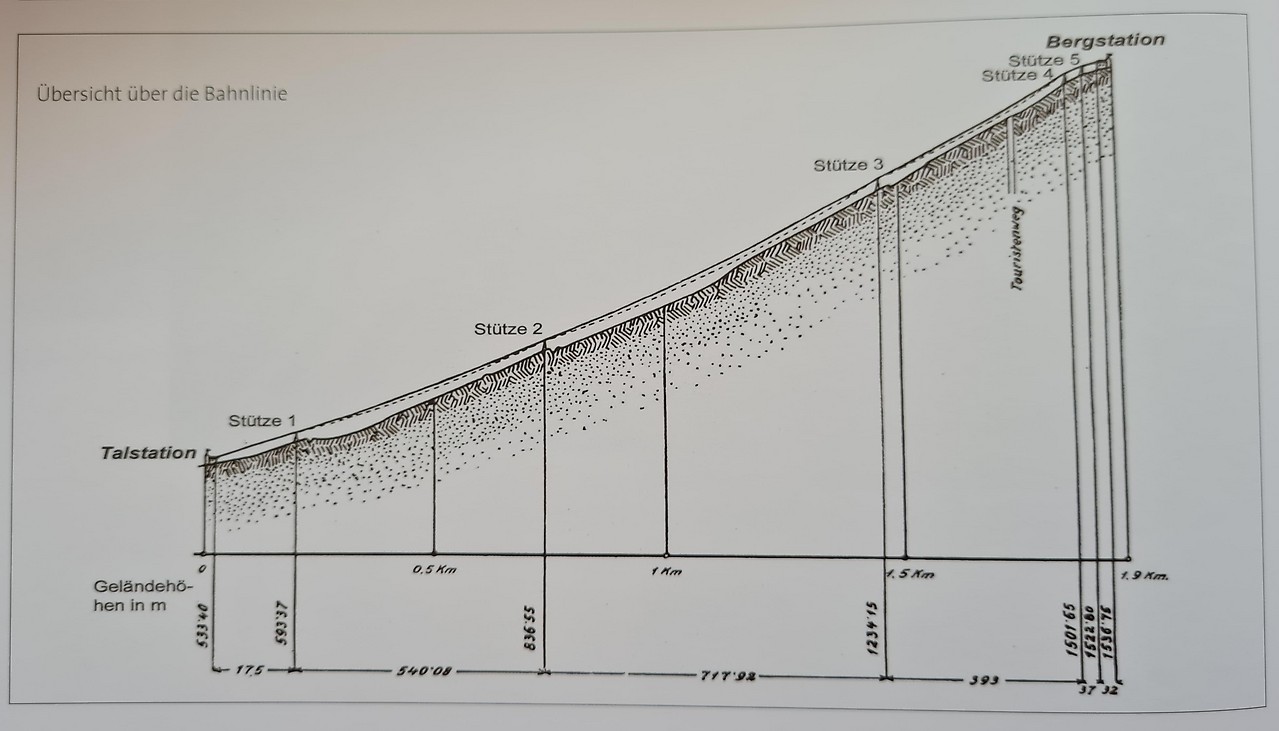

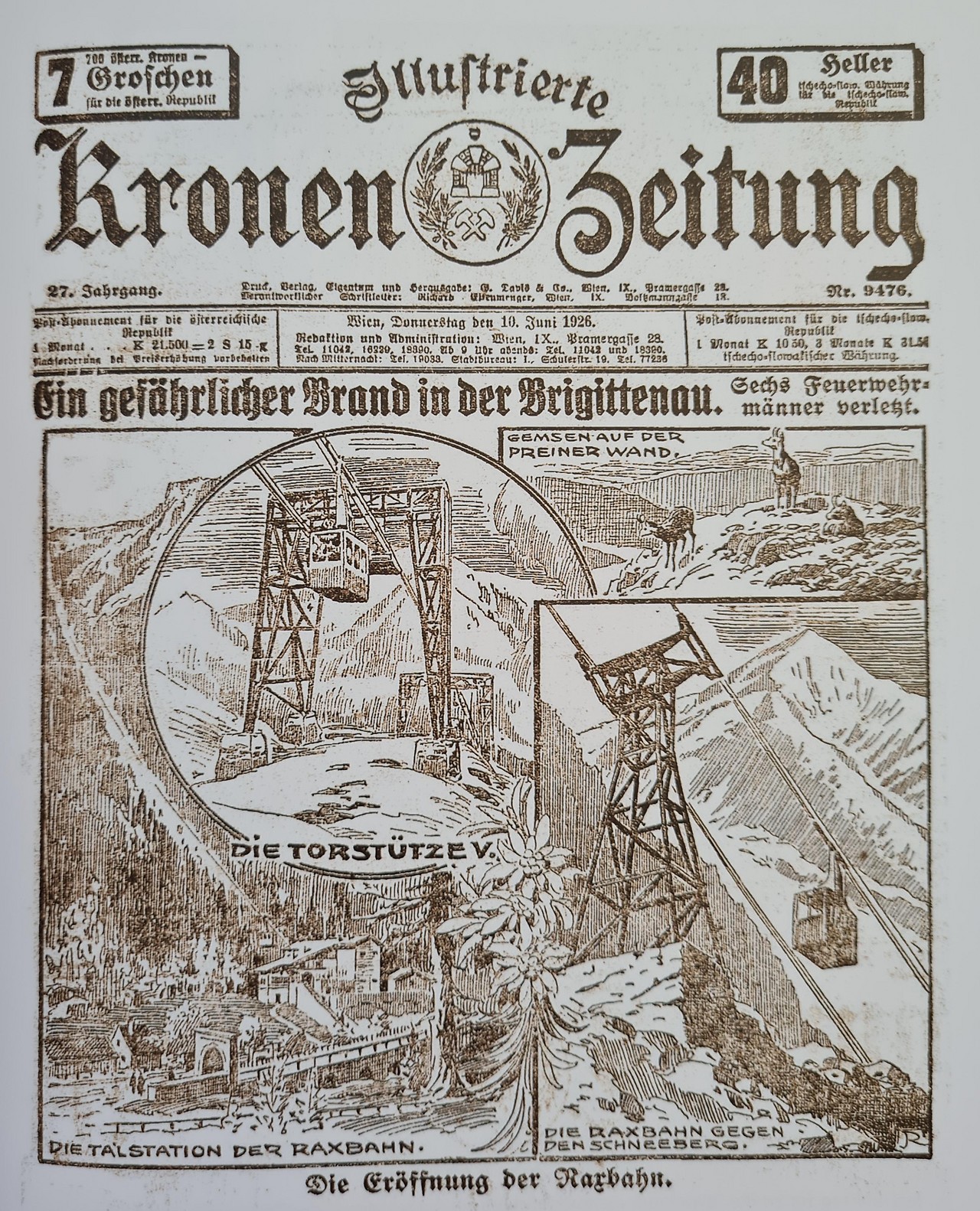

Als „Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“ beschrieb die Neue Freie Presse die Seilbahn nach der Eröffnung und lobte sie als „eine Ruhmestat österreichischen Erfindergeistes und österreichischer Arbeit“. Zwei Kilometer führte sie von Hirschwang (Bezirk Neunkirchen) auf die Rax und überwindet dabei mehr als 1.000 Höhenmeter. „Mit Lackschuhen auf die Rax“, titelte wiederum das Welt-Blatt.

Aus den Hüttenbüchern zeigt sich, dass die Rax zwar bereits um die Jahrhundertwende ein beliebtes Ausflugsziel war, „nur musste man die Rax aus eigener Muskelkraft besteigen“, erzählte Gemeindehistoriker Gottfried Brandstätter. Die einzige Ausnahme war der Schweizer Fauteuil-Alpenwagen, ein kleiner Wagen, der von Maultieren über den Schlangenweg zum Ludwighaus gezogen wurde.

Konkurrenz treibt Pläne voran

Wesentlich bequemer war der Weg ins Hochgebirge hingegen am Schneeberg, nur wenige Kilometer entfernt. Dort konnten Touristen seit der Eröffnung der Zahnradbahn 1897 „gemütlich“ auf den Berg fahren. „Deshalb begann sich auch der Tourismus immer mehr in diese Region zu verlagern und das war eigentlich der Grund, weshalb im Reichenauer Tal immer mehr Stimmen laut wurden, man möge doch auch die Rax mit einer Bahn erschließen“, sagte Brandstätter.

Zunächst gab es aber große Skepsis: Die Bergsteiger fürchteten um die Ruhe in den Alpen, die Gemeinde Wien sorgte sich um die Qualität bzw. Verschmutzung des Quellwassers. Nach intensiven Diskussionen genehmigte der Bund 1910 das Projekt, Pläne wurden ausgearbeitet. Die Strecke von Preiner Gscheid zum Ludwig-Haus erwies sich allerdings als zu Steinschlag- und Lawinengefährdet, weshalb die Pläne verworfen wurden.

Bau war „reine Handarbeit“

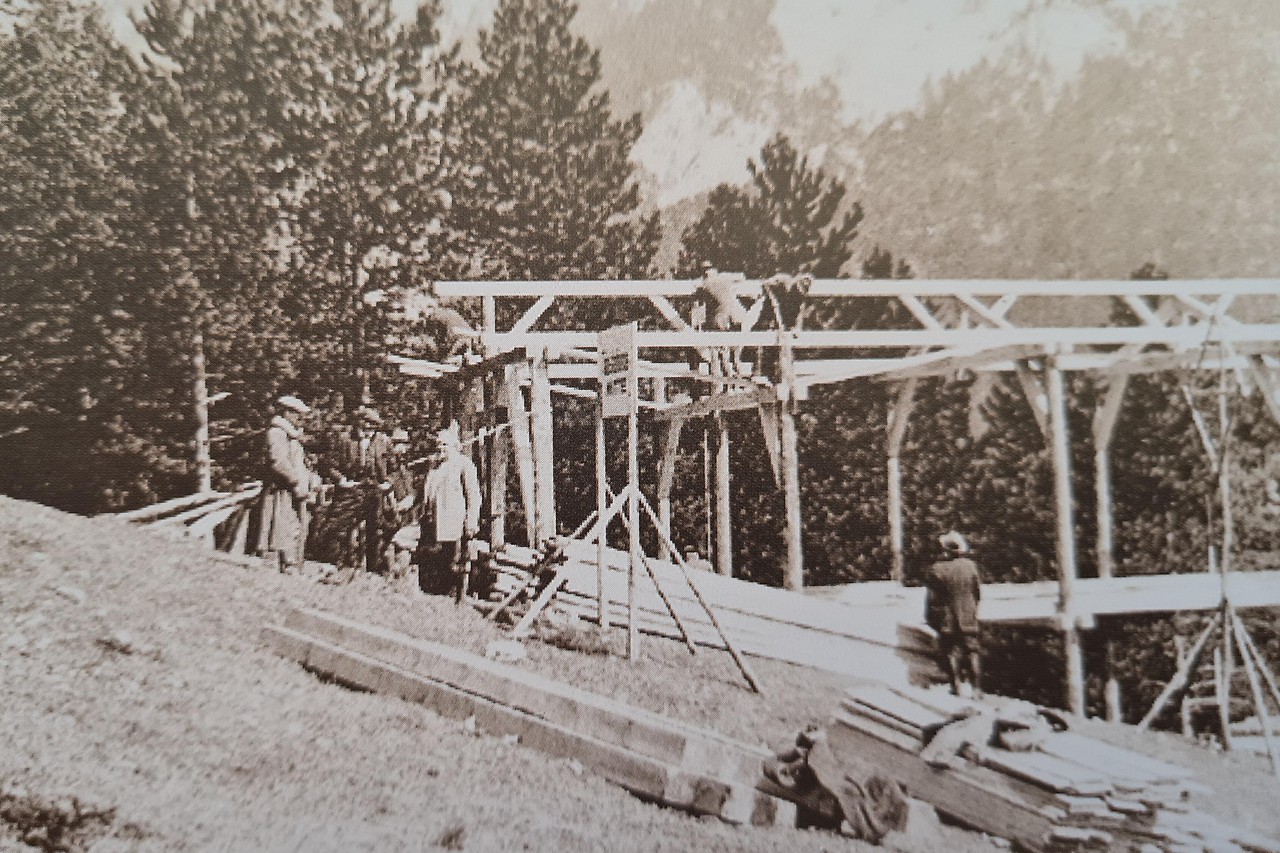

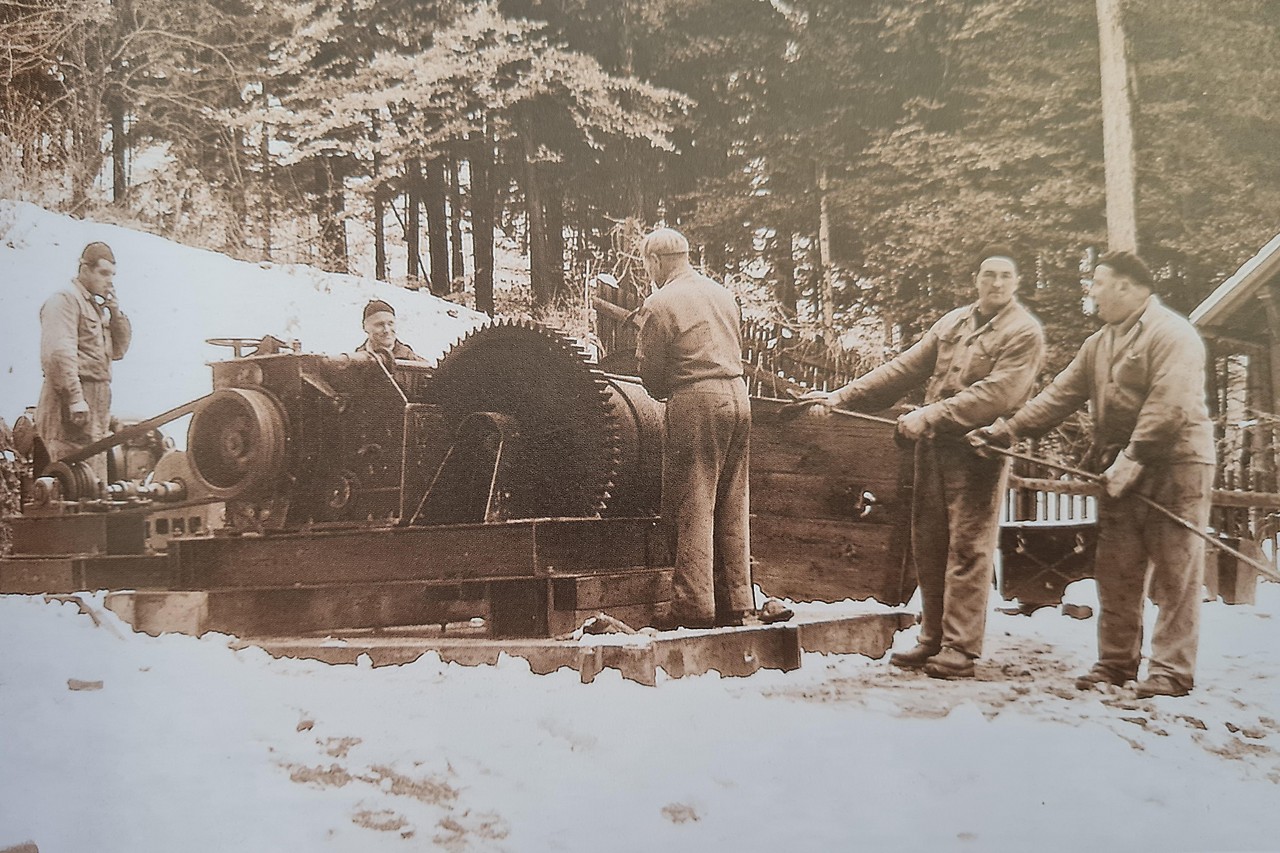

Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein neuer Anlauf unternommen, beflügelt durch den regen Ausflugsverkehr und den zunehmenden Berg-Tourismus. Erneut wurden Trassen geprüft und Pläne gezeichnet. Im September 1924 begannen die technischen Vorarbeiten. Das steile Gelände war aber eine Herausforderung, „weil es damals noch keine Hilfsmaschinen gegeben hat, das heißt das war reine Handarbeit“, erinnert sich Brandstätter.

124 Männer und Frauen arbeiteten zwei Jahre lang fast rund um die Uhr an dem Bau, und zwar „unfallfrei“ wie Brandstätter hinzufügt, „obwohl auch im Winter durchgearbeitet wurde. Erstaunlich, dass hier nichts passiert ist“.

Eine letzte Schwierigkeit war, das Seil, dass per Bahn bis zum Bahnhof Payerbach geliefert wurde, nach Hirschwang zu bringen. Das Gefährt wog 40 Tonnen, schildert der Gemeindehistoriker: „Weil es damals noch keine asphaltierten Straßen gab, musste man entlang der Strecke Stahlplatten unter die Räder legen, damit der Wagen nicht umkippt und Brücken zusätzlich stützen.“

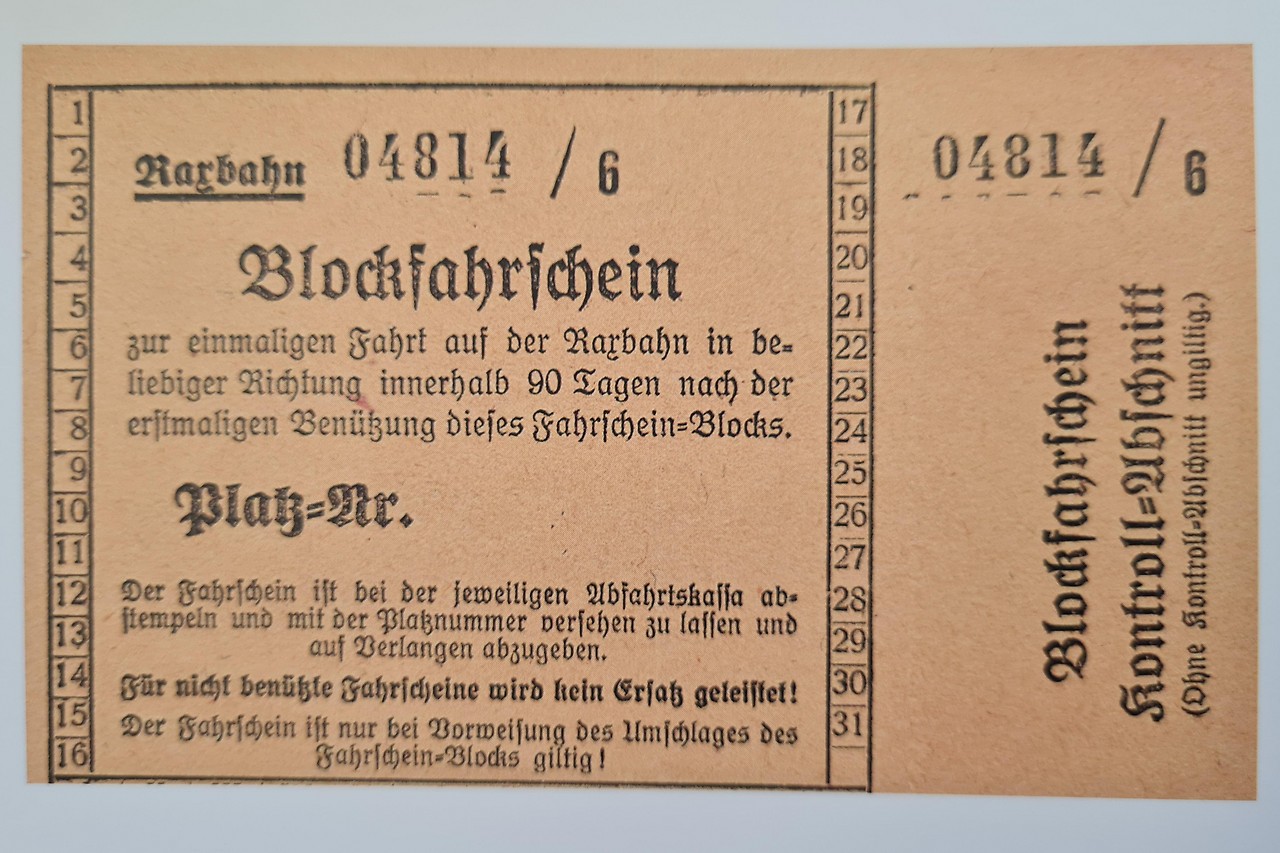

Doch der Einsatz zahlte sich aus, denn mit der Eröffnung am 9. Juni 1926 – im Beisein des Bundespräsidenten Michael Hainisch – kamen die Touristen in Scharen zurück – zum Wandern, zur Sommerfrische oder nur um die neue Attraktion zu sehen. In den folgenden Jahren stieg dadurch die Bedeutung der Raxalpe, für den Ausflugs- als auch den Fremdenverkehr.

Das Davos Österreichs

Die Rax-Seilbahn gilt deshalb auch als ein Meilenstein für den Tourismus in den Niederösterreichischen Alpen. Die Gäste reisten ab sofort nicht nur zur Sommerfrische in das Rax-Semmering-Gebiet, sondern auch der Wintersport wurde in den 1920-er Jahren immer populärer. Die Nähe zu Wien ist dabei ein besonderer Vorteil. Die Rax mit ihrer modernen Seilbahn wird damals sogar mit den noblen Schweizer Touristenorten Davos und St. Moritz verglichen.

Trotzdem dachte man während des Zweiten Weltkriegs darüber nach, die Stützen der Seilbahn zu sprengen. „Ein deutscher Offizier stellte aber fest, dass die Seilbahn und die Stützen keinen maßgeblichen Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben“, erzählt Brandstätter, die Seilbahn blieb erhalten. Stattdessen wurde am Jakobskogel eine Beobachtungsstation errichtet, um die feindlichen Geschwader besser sehen zu können.

Sendungshinweis

„NÖ heute“, 17.1.2022

Blütephase im Zweiten Weltkrieg

Während des Zweiten Weltkrieges erlebte die Rax übrigens die Blütephase – mit bis zu 240.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr. „Diejenigen, die nicht im Krieg waren, hatten viel mehr Freizeit, es gab wenig Arbeit, also versuchte man in der Freizeit etwas zu unternehmen“, sagt Brandstätter, der anlässlich des 90-jährigen Jubiläums der Seilbahn ein Buch schrieb.

Nach dem Krieg fand die Seilbahn zu ihrer alten Beliebtheit zurück. Durch mehrere Umbauten wurde etwa der Fassungsraum der Seilbahnwagen von ursprünglich 23 auf 40 Personen erhöht. Die Technik der Bahn entwickelte sich seither ebenfalls weiter. Die Grundmauern der Stationsgebäude und die Stütztragwerke stehen aber bis heute – und nach wie vor fährt das Meisterstück heimischer Ingenieurskunst unfallfrei.