Es war ein ganz besonderer Tag, das halbe Dorf war am Bahnsteig versammelt. Mädchen und Buben schwenkten kleine rot-weiß-rote Fahnen, das örtliche Blasmusikorchester spielte, der Bürgermeister hielt eine etwas holprige Rede. Der Anlass der Feierlichkeiten rollte langsam in den Bahnhof ein – ohne Gestank und im Vergleich zu den alten Dampfloks fast schon leise: die Elektrolokomotive.

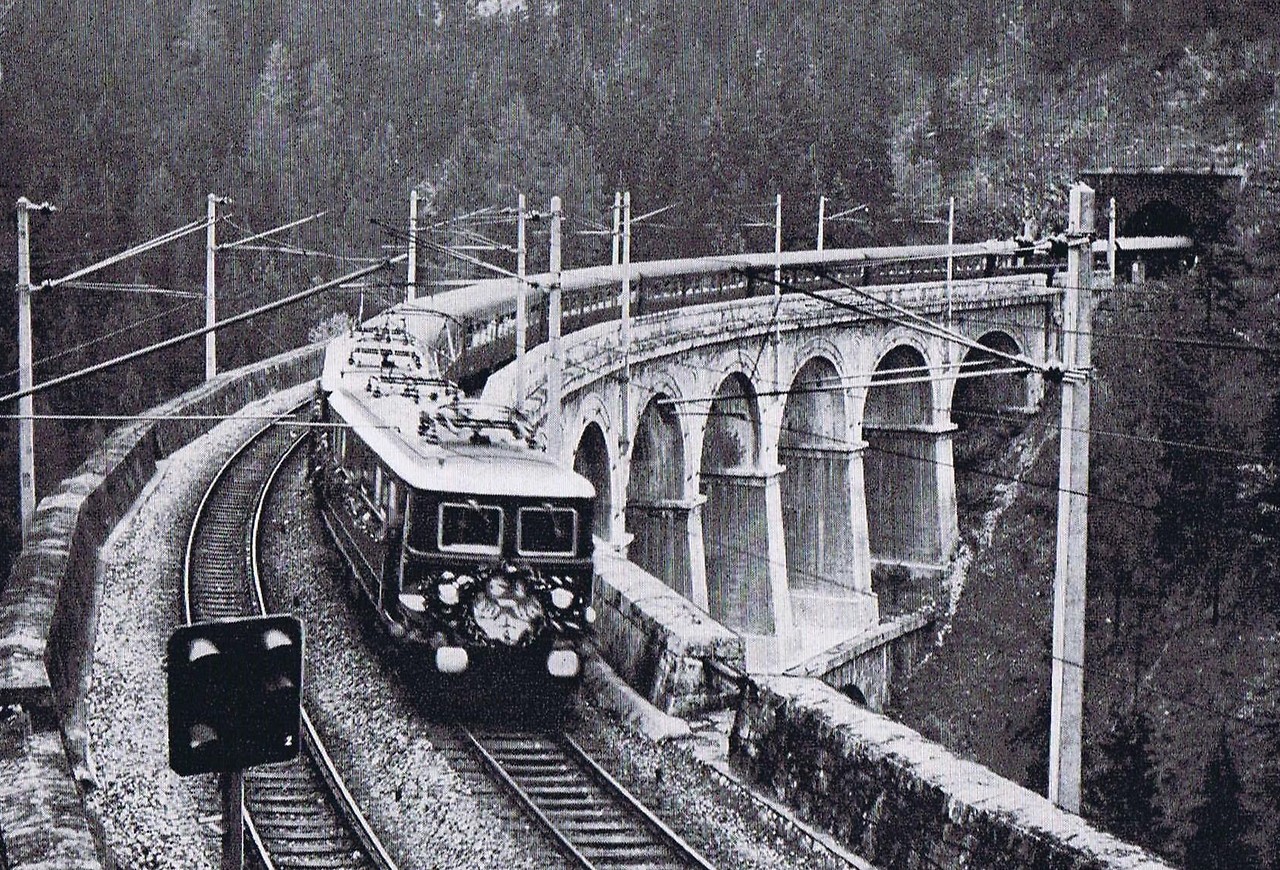

Auf der Lok, die Vertreter der Politik und andere Ehrengäste beförderte, prangte die österreichische Fahne, reichlich geschmückt mit bunten Blumen. Immerhin wurde es als Leistung der jungen Zweiten Republik gesehen: Der Ort war nun an das elektrifizierte Bahnnetz angeschlossen.

Diese und ähnliche Szenen spielten sich in den Nachkriegsjahren in Dutzenden, wenn nicht Hunderten Bahnhöfen in ganz Österreich ab. Die Bundesbahnen hatten sich zum Ziel gesetzt, ihre wichtigsten Strecken zu elektrifizieren. Ein großer Schritt hin zu einer modernen Infrastruktur mit leistungsfähigeren Lokomotiven, deutlich schnelleren Verbindungen und im Gegenzug einer verringerten Abhängigkeit von Kohleimporten.

Seit dem 19. Jahrhundert elektrisch unterwegs

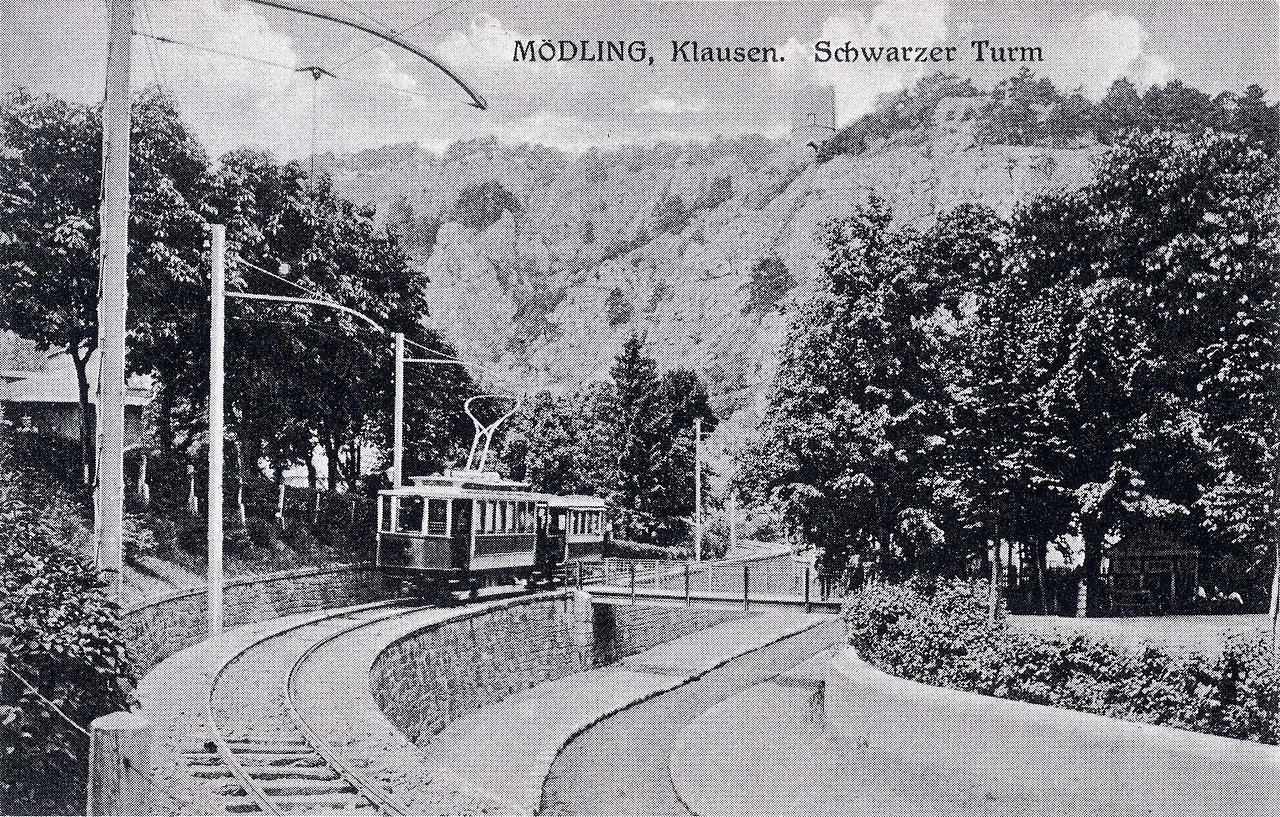

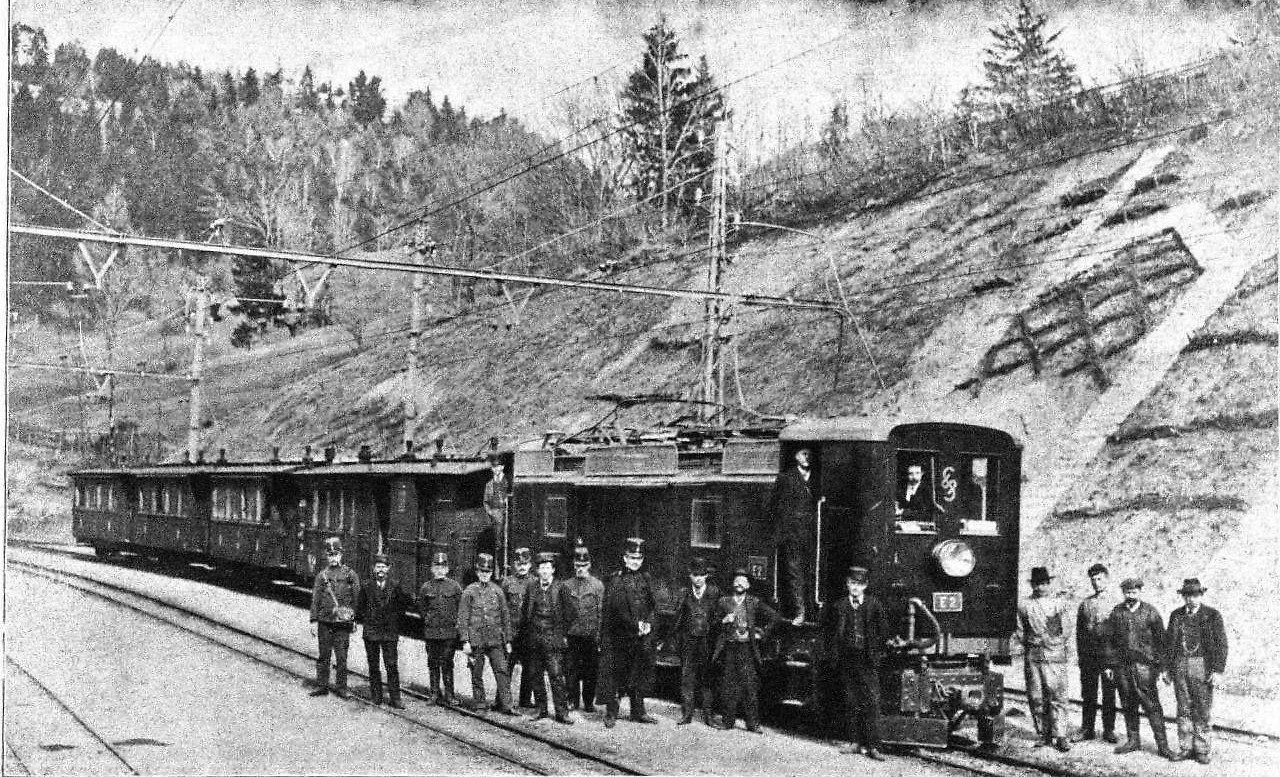

Dabei waren elektrisch betriebene Züge an sich damals keine neue Erfindung – im Gegenteil. Erste Experimente damit hatte es weltweit bereits im 19. Jahrhundert gegeben, parallel zur weiteren Entwicklung der Dampflokomotiven. Auch in Österreich ging in den 1880ern erstmals eine elektrifizierte Strecke in Betrieb: die Lokalbahn Mödling-Hinterbrühl, eine Mischung aus Zug und Straßenbahn.

Es handelte sich dabei um die erste dauerhaft mit Oberleitung betriebene Bahn der Welt. Sie brachte viele Herrschaften in die für Sommerfrische beliebte Hinterbrühl. Die knapp 4,5 Kilometer lange Strecke entlang des Mödlingbaches wurde 1932 stillgelegt – mehr dazu in Mödling: Schulstadt im Grünen (noe.ORF.at; 13.4.2016).

Generell war der Süden der Hauptstadt Vorreiter in diesem Bereich, auch etwa durch die Badner Bahn im Jahr 1899, die einige Jahre später für Personen- und Gütertransporte nach Wien verlängert wurde oder auch die Pressburger Bahn, die ab 1914 Wien mit Bratislava verband.

„Das war ein ganz interessanter Betrieb“, erzählt ÖBB-Historiker Alfred Klein-Wisenberg. "Auf beiden Stadtstrecken, sowohl in Wien als auch in Bratislava, waren Straßenbahnfahrzeuge eingesetzt, im Bereich zwischen Schwechat und Engerau (slowakisch „Petržalka") gab es hingegen einen Vollbahnbetrieb mit 15.000-Volt-Elektrolokomotiven“, sagt Klein-Wisenberg. Betrieben wurde diese eigenwillige Konstruktion bis 1923 von den Niederösterreichischen Landesbahnen, erst danach übernahmen die ÖBB.

Zuerst die Bahn, dann die Gemeinden

Auch anderswo in Niederösterreich gab es rund um die Jahrhundertwende Experimente mit elektrisch betriebenen Bahnstrecken. Prominentestes Beispiel ist die Mariazellerbahn. Sie startete schon im Jahr 1907 mit dem elektrischen Betrieb.

Für deren Versorgung war für die damalige Zeit extrem viel Strom notwendig. Deshalb wurde in Wienerbruck (Bezirk Lilienfeld) ein eigenes Wasserkraftwerk errichtet. Das damalige Landeselektrizitätswerk entstand als Abspaltung aus den Landesbahnen – und bedeutete den Startschuss für die gesamte Elektrifizierung des Bundeslands – mehr dazu in Neue Kraftwerke beenden kuriose Monopole (noe.ORF.at; 7.1.2022).

Kaum elektrifizierte Strecken

Die Österreichischen Bundesbahnen, aus dem Zerfall der Monarchie hervorgegangen, hatten in der Zwischenkriegszeit ebenfalls E-Loks im Einsatz, allerdings nur in kleinem Ausmaß und auf wenigen Strecken. Nach einem ersten Elektrifizierungsgesetz 1920 startete man in erster Linie im Westen Österreichs.

Hier gab es mehr steile Streckenabschnitte – und Dampflokomotiven waren in vielen Fällen kaum eine Option. Nur die stärkeren Elektromotoren konnten die erforderliche Leistung entwickeln. Zusätzlich war die Stromversorgung durch Wasserkraftwerke in den Gebirgsregionen vergleichsweise einfach.

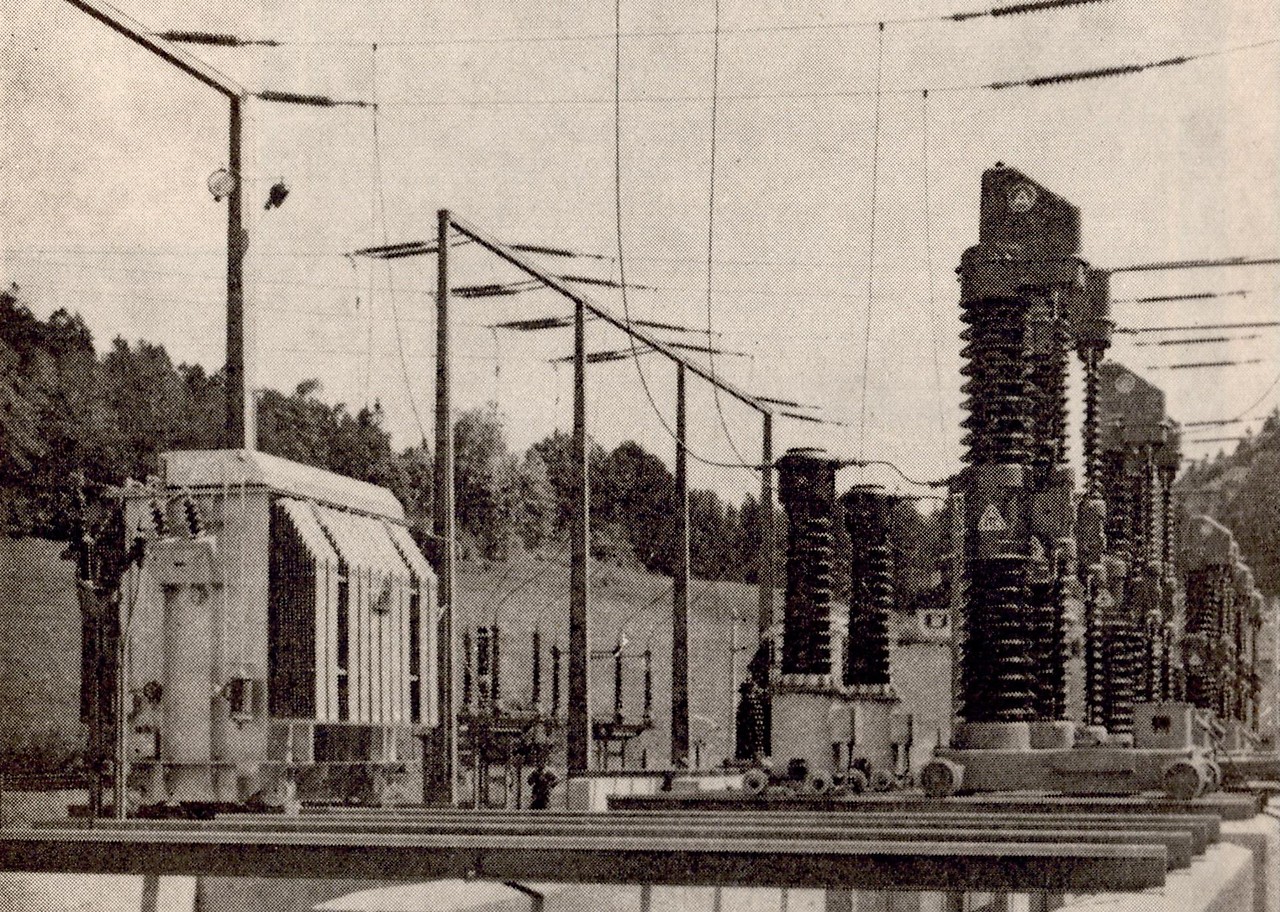

Im Osten war das über weite Strecken anders, deshalb verzichtete man vorerst auf größere Investitionen in Leitungen, in Umspannwerke – und in Kraftwerke, denn von Beginn an wollten die ÖBB den benötigten Strom selbst herstellen. „Man war immer bemüht, die Bahnstromversorgung mit eigenen Kraftwerken zu erhalten“, sagt der ÖBB-Historiker. Nicht zuletzt deshalb war eine Modernisierung mit großen Kosten verbunden. Auf fast allen Strecken blieb man deshalb vorerst bei der älteren, langsameren, teureren und wartungsintensiveren Dampflok.

Wiederaufbau im Vordergrund

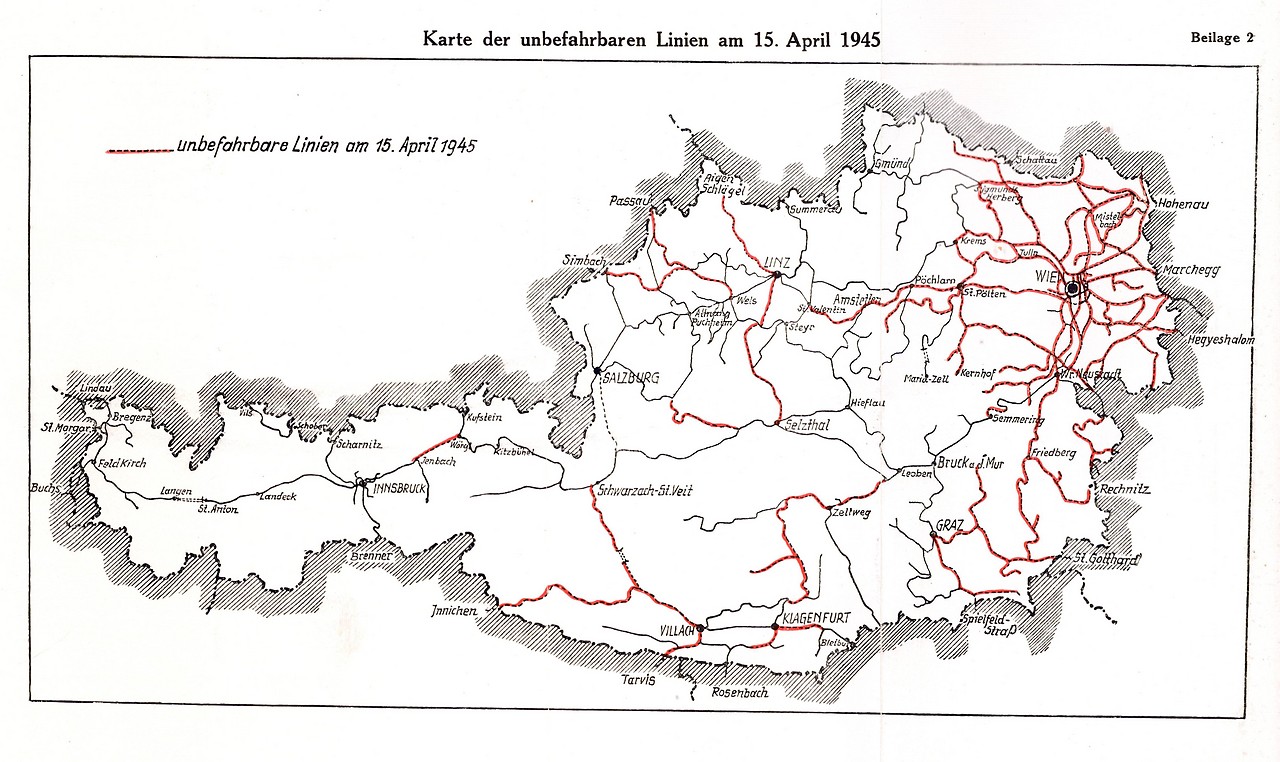

Das sollte sich erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ändern, wenn auch nur langsam. Fast die Hälfte der Bahnstrecken war durch Kampfhandlungen zerstört. Im Vordergrund stand in den späten 1940er-Jahren die Wiederherstellung des grundsätzlichen Schienennetzes.

„Es war örtlich sehr unterschiedlich, aber viele Bahnhöfe und auch Brücken waren völlig zerstört – die Eisenbahn war immer ein strategisches Ziel, um den Nachschub zu unterbinden“, so Klein-Wisenberg. Erst nach diesen Reparaturarbeiten machten sich die wiedererrichteten ÖBB in einem zweiten Schritt daran, die Strecken zu modernisieren.

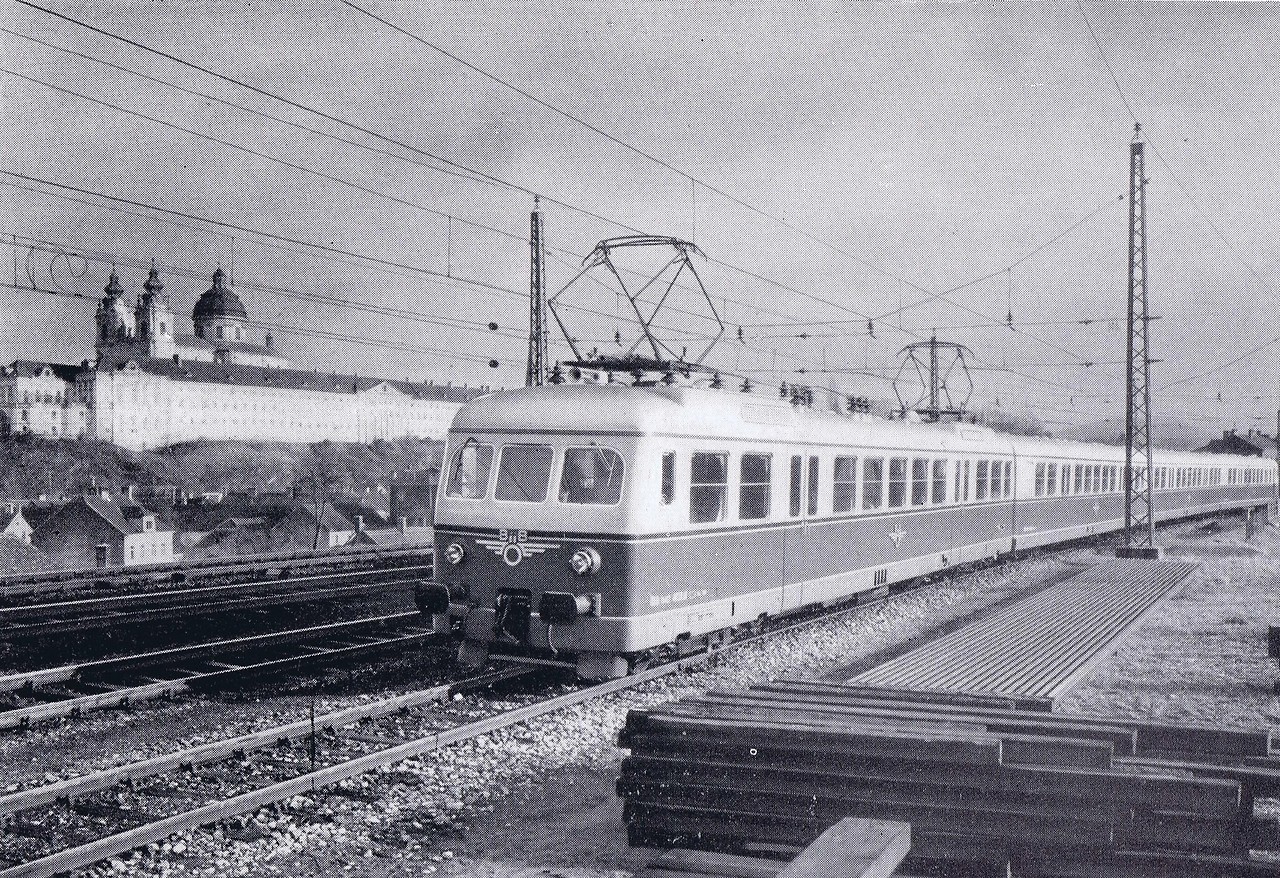

Ganz oben auf der Prioritätenliste standen dabei die Hauptverkehrsrouten Richtung Wien. „Die erste Streckenelektrifizierung begann 1949 mit der Westbahn von Attnang-Puchheim Richtung Linz und später dann, 1952, nach Wien“, erzählt ÖBB-Historiker Klein-Wisenberg. Das sei auch ein wichtiges Zeichen für die Entwicklung der besetzten Hauptstadt gewesen.

Bei der Eröffnungsfeier am Wiener Westbahnhof sprach auch Bundespräsident Theodor Körner – mit reichlich Pathos. Ein „neues, unzerreißbares Band“ sei gespannt, „das Ost und West, die Bundesländer und Wien, nunmehr unlösbar verbindet. Dem gesamten Volk Österreichs, allen zusammen, gehören die Bundesbahnen. Dem ganzen Volk dient auch das große Werk, dessen Vollendung wir heute feiern.“ Die ÖBB hätten damit „aufs Neue bewiesen, dass sie alle technischen Errungenschaften zielbewusst zu nützen versehen“, sagte der Bundespräsident.

Die Eröffnung der Westbahnstrecke

Die „Austria Wochenschau“ berichtet über die Fertigstellung der elektrifizierten Westbahn im Jahr 1952.

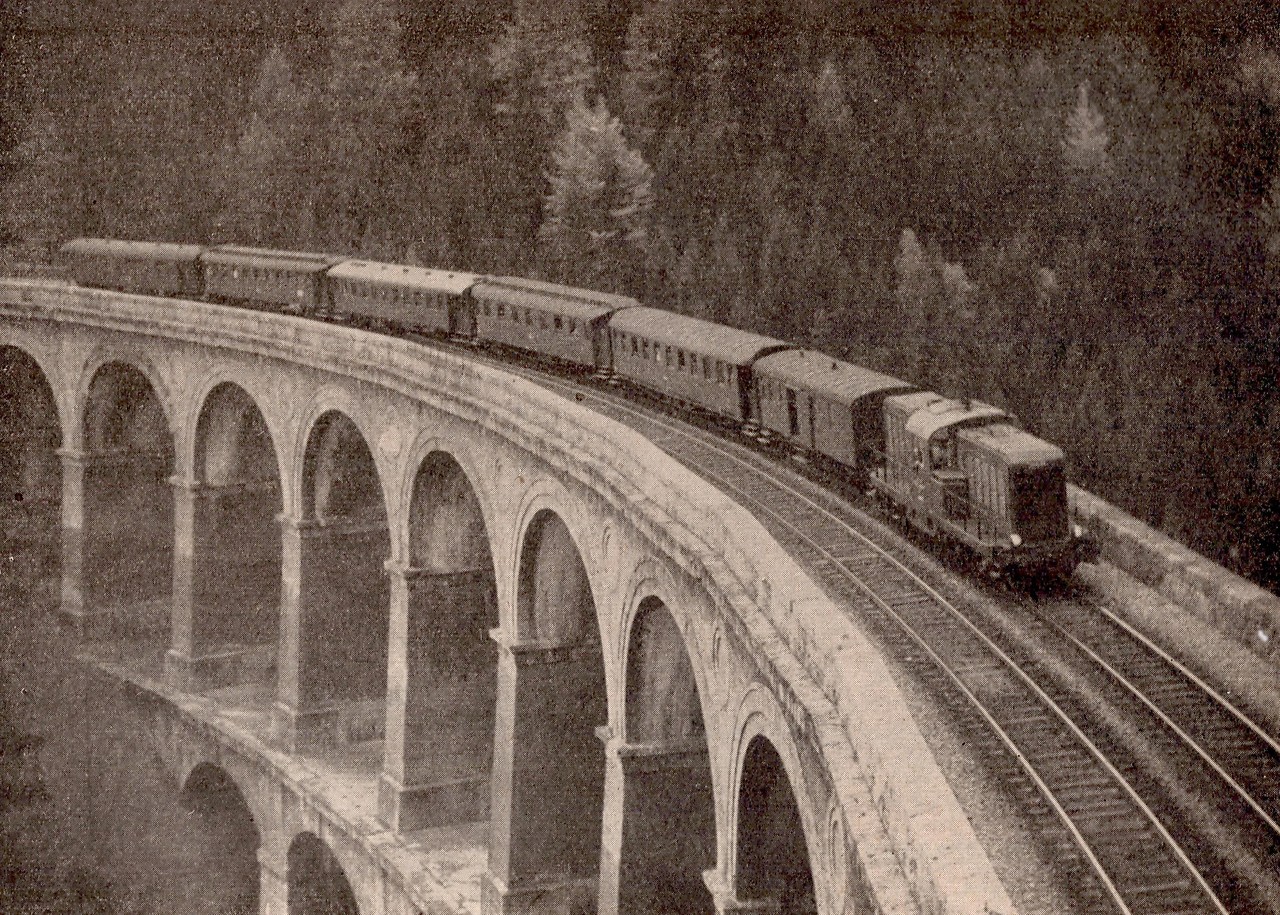

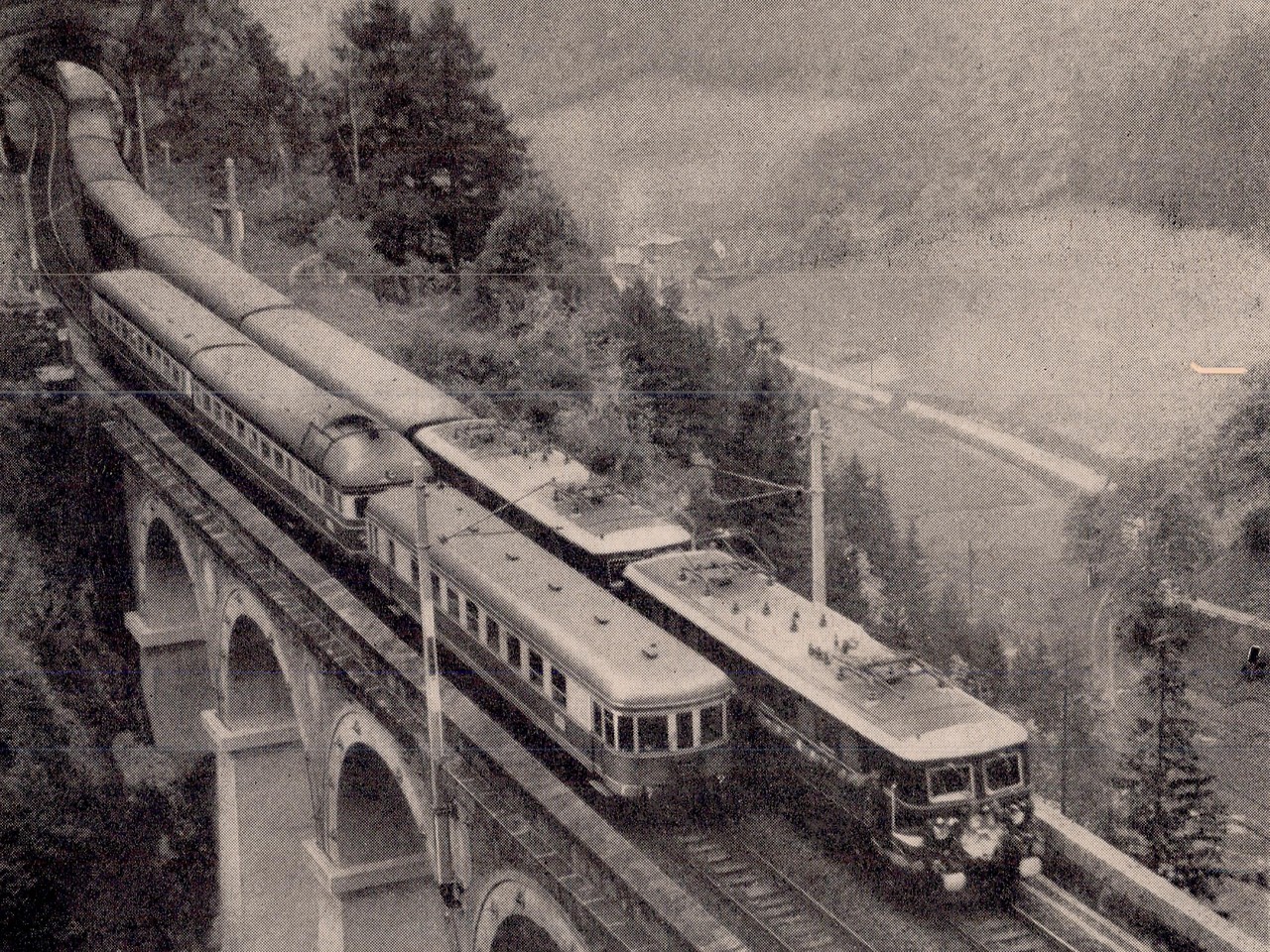

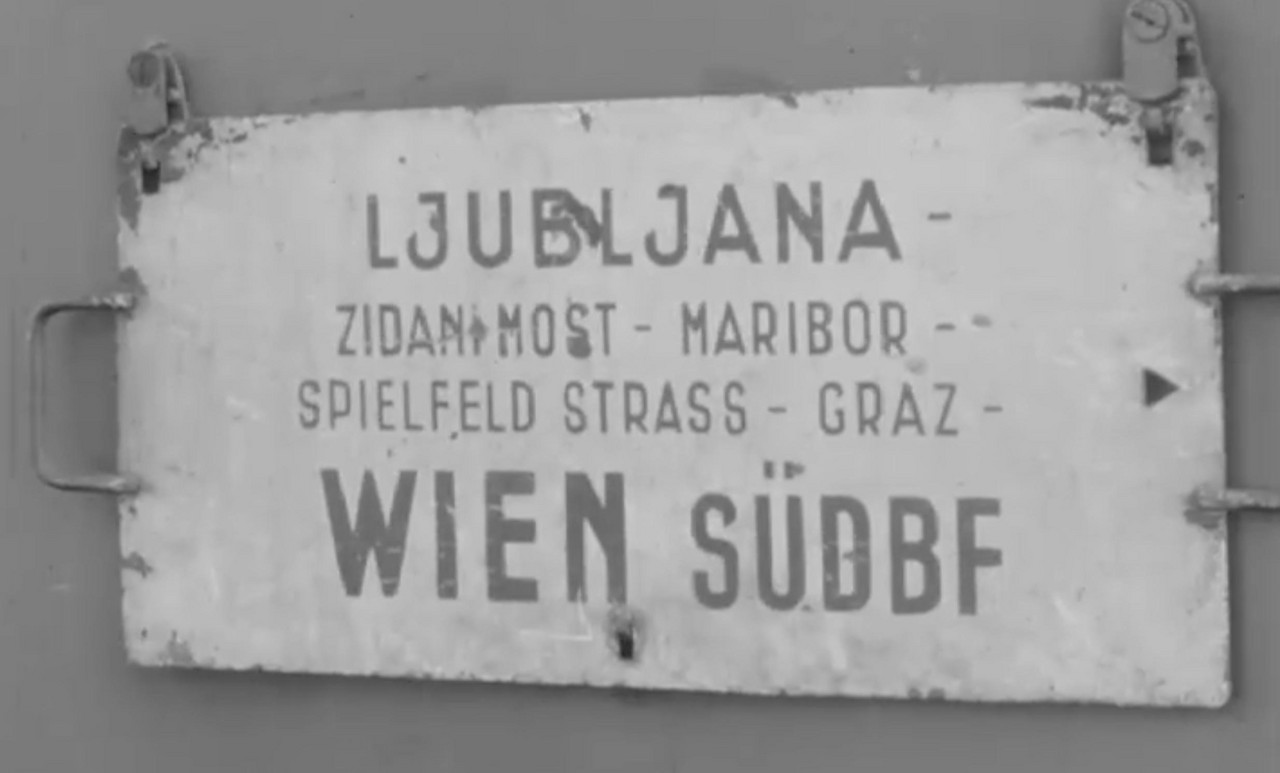

13 Jahre Bauzeit auf der Südbahn

„Etwas anders lief es im Bereich der Südbahn“, sagt Historiker Klein-Wisenberg. Dort habe man für die Strecke von Wien bis zur italienischen Grenze immerhin 13 Jahre gebraucht. Der Startschuss fiel ebenfalls 1949, und zwar am Semmering. Dort gab es bislang nur eine Tunnelröhre, für zwei Gleise samt Oberleitungen war kein Platz. Deshalb musste eine zweite Röhre her.

Dieser Semmeringbahntunnel war binnen drei Jahren, 1952, fertig. Er wurde anfangs allerdings ebenfalls mit Dampfloks befahren. „Erst 1959 wurde der elektrische Betrieb von Gloggnitz nach Mürzzuschlag in Betrieb genommen“, so der Bahnhistoriker. In den 60er-Jahren schließlich war die ganze Südbahnstrecke elektrisch nutzbar.

„Das große Werk“ auf der Südbahn

Eine Dokumentation zeichnet in den 1960er-Jahren die Elektrifizierung der Südbahn nach – mit durchaus kuriosen Elementen.

Im internationalen Ranking im Mittelfeld

Viele Länder versuchten in jener Zeit, ihre Bahnstrecken auf den neuesten Stand zu bringen. Unbestrittene Vorreiterin war die Schweiz, die 1952 bereits 96 Prozent ihres Netzes elektrifiziert hatte, doch auch in Schweden, Italien und Holland lagen jeweils über 30 Prozent. Österreich befand sich mit 23 Prozent entwicklungsmäßig etwa im Mittelfeld. Deutlich langsamer ging dieses Projekt in Deutschland oder Spanien voran. In sozialistisch geführten Ländern wie Ungarn oder Polen gab es praktisch gar keine elektrifizierten Strecken.

In Österreich folgte Anfang der 1960er-Jahre die nächste Welle an Investitionen in die Bahninfrastruktur – vor allem rund um Wien, sowohl auf der Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling als auch im Norden der Stadt in Richtung Stockerau bzw. Gänserndorf. Der verbesserte Takt und die verkürzte Fahrzeit machten den „Speckgürtel“ mit einem Schlag deutlich attraktiver für Pendler – eine Zeit des Zuzugs und des Aufschwungs begann.

Die Dampfloks blieben allerdings auf den kleineren Nebenstrecken vorerst erhalten, sie gehörten weiterhin zum Erscheinungsbild der Österreichischen Bundesbahnen. Auf regulären Strecken endete diese Ära erst Jahrzehnte später, im Jahr 1976.

Damplok hatte kaum Vor- aber viele Nachteile

Heutzutage wird oft mit Nostalgie auf die Zeiten der Dampflokomotiven zurückgeblickt, doch die Elektroloks brachten „ganz eklantante Vorteile sowohl für die Fahrgäste als auch für die verladende Industrie“, betont Klein-Wisenberg, vor allem kürzere Fahrzeiten und größere Transportmöglichkeiten je Zug.

Sendungshinweis

„Radio NÖ am Nachmittag“, 16.5.2022

„Die Traktionsleistungen der Lokomotiven waren stärker und man konnte mehr an einen Zug anhängen. Das war eindeutig ein wirtschaftlicherer Betrieb.“ Außerdem habe man sich Personalkosten gespart – aufgrund der schnelleren Verbindungen und auch, weil nicht mehr zwangsläufig ein zweiter Arbeiter als Heizer mitfahren musste.

Außerdem wurde die Abhängigkeit von Kohle zunehmend kritisch gesehen. Hier standen weniger Umweltaspekte im Vordergrund, vielmehr wollte man nicht von Importen vor allem aus Polen abhängig sein. Elektroloks versprachen einen Ausweg.

Ein Großprojekt, das unvollendet bleibt

Auch heute, exakt 70 Jahre nach der Elektrifizierung der Westbahn, ist dieses bundesweite Projekt der ÖBB noch nicht abgeschlossen. 2020 lag der elektrische Anteil des Bahnverkehrs bei 90 Prozent. Jahr für Jahr werden Millionenbeträge dafür ausgegeben, Ziel waren 2020 zusätzliche 500 Kilometer Oberleitungen. Für einige Strecken hingegen wird es wohl auf absehbare Zeit keinen Strom geben, diese Investitionen würden sich laut Verkehrsministerium bei geringen Fahrgastzahlen schlicht nicht rentieren.

Dort sind aktuell Dieselloks im Einsatz. Sie sind zwar wesentlich stärker, effizienter und umweltschonender als kohlebetriebene Maschinen, aber als Verbrenner mit den ambitionierten Klimazielen doch unvereinbar. Deshalb soll auch das Dieselkapitel der Eisenbahngeschichte demnächst enden. Konkret im Jahr 2035, so die Planungen der ÖBB. Spätestens dann soll allerdings mit dem Wasserstoffantrieb ein neues Kapitel beginnen.