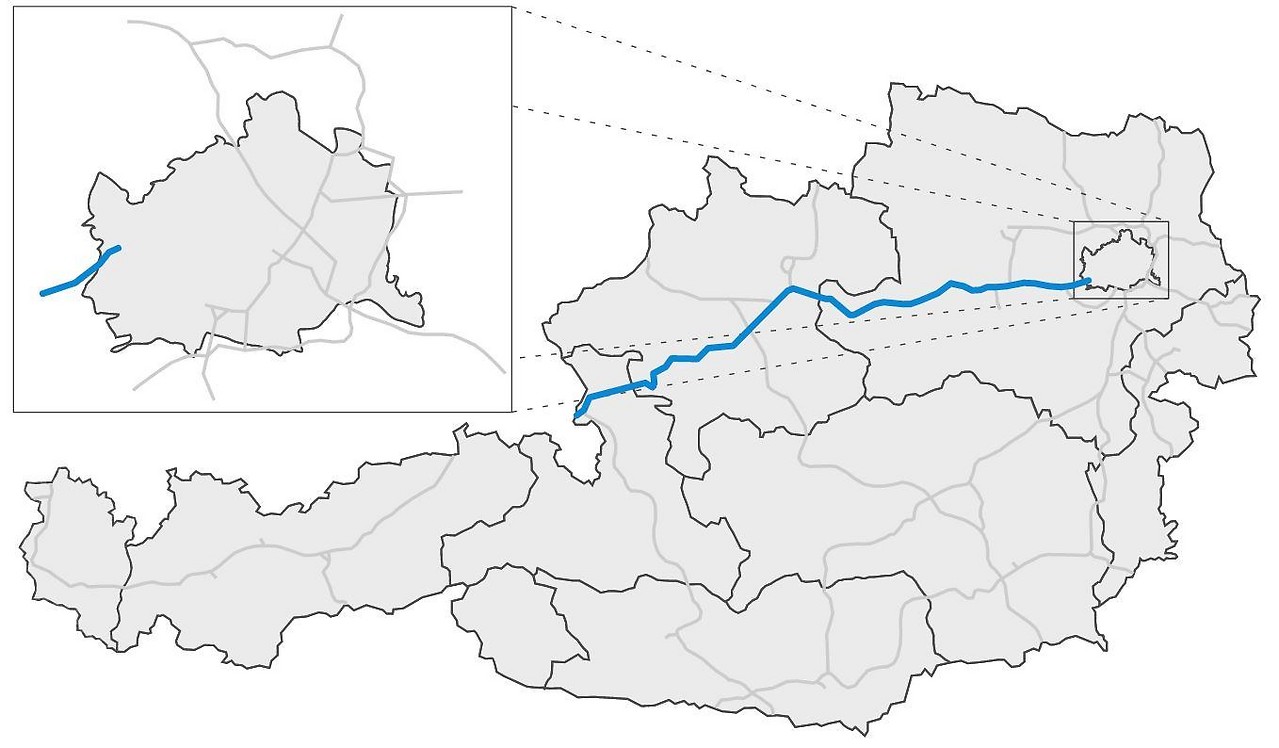

Es sind nicht einmal 30 Kilometer – vom Knoten Steinhäusl bis nach Wien-Auhof, doch die hatten es in sich. Für die Planer war es wie eine Autobahn im Gebirge. Denn der Abschnitt durch den Wienerwald ist von mehreren Tälern durchschnitten.

Zudem erschwerte die Geologie die Trassensuche. Denn in der sogenannten Flyschzone konnte man nicht einfach entlang der Berghänge bauen. „Dabei war die Gefahr zu groß, dass der Hang abrutscht“, erklärt Historiker Martin Wallner. Weil Tunnel damals noch schwieriger zu bauen waren, mussten die Planer auf dem bestehenden Bergrücken „aufsatteln“ – jeweils auf der härtesten Gesteinsschicht.

15 Tonnen Sprengstoff

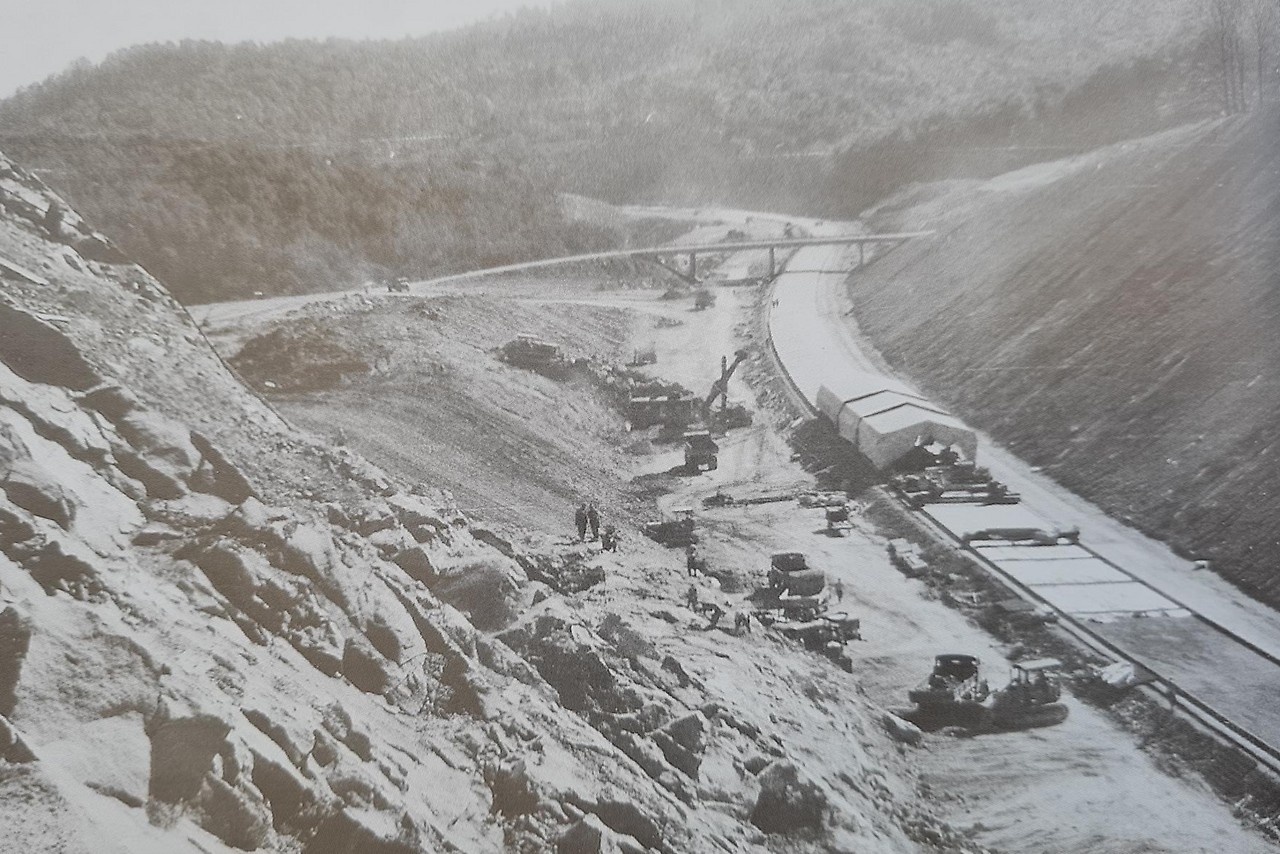

Allein zwischen Steinhäusl und Großram (beide Bezirk St. Pölten) mussten 1,2 Millionen Kubikmeter Geröll beseitigt werden. In einem einzigen Monat wurden 15 Tonnen Sprengstoff eingesetzt, was auch an der Bevölkerung nicht spurlos vorüberging. Wer das akustische Warnsignal hörte, sollte sich in Sicherheit bringen. Gesprengt wurde jeweils zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, „weil man annahm, dass da die Leute beim Mittagessen sitzen und nicht viel kaputt gehen kann“.

Immer wieder kam es vor, dass gesprengtes Felsgestein über das Tal flog und in Hausdächer und Gärten einschlug – was manchmal auch zu gefährlichen Situationen führte, weiß Wallner: „Einmal, als das Signal nicht ertönt ist, wurde fast ein Mann verletzt, der gerade noch am stillen Örtchen gesessen ist. Nur wenige Sekunden, nachdem er die Toilette verlassen hatte, flog ein gesprengter Felsbrocken durch das Dach und zerstörte das WC."

Wallner, der über die Westautobahn – „Die Lebensader Österreichs“ – ein Buch geschrieben hat, erinnert sich auch an einen Vorfall im Garten seines Großvaters: „Mein Opa hatte dort Mistbeete mit Glasscheiben. Hie und da hat ein Stein eine Scheibe zerschlagen.“ Daraufhin besichtigten die Baufirmen die Schäden und leisteten anstandslos Ersatz. Zugleich beschädigten die schweren Baumaschinen Straßen teilweise so schwer, dass sie nicht mehr befahren werden konnten.

Artisten in luftigen Höhen

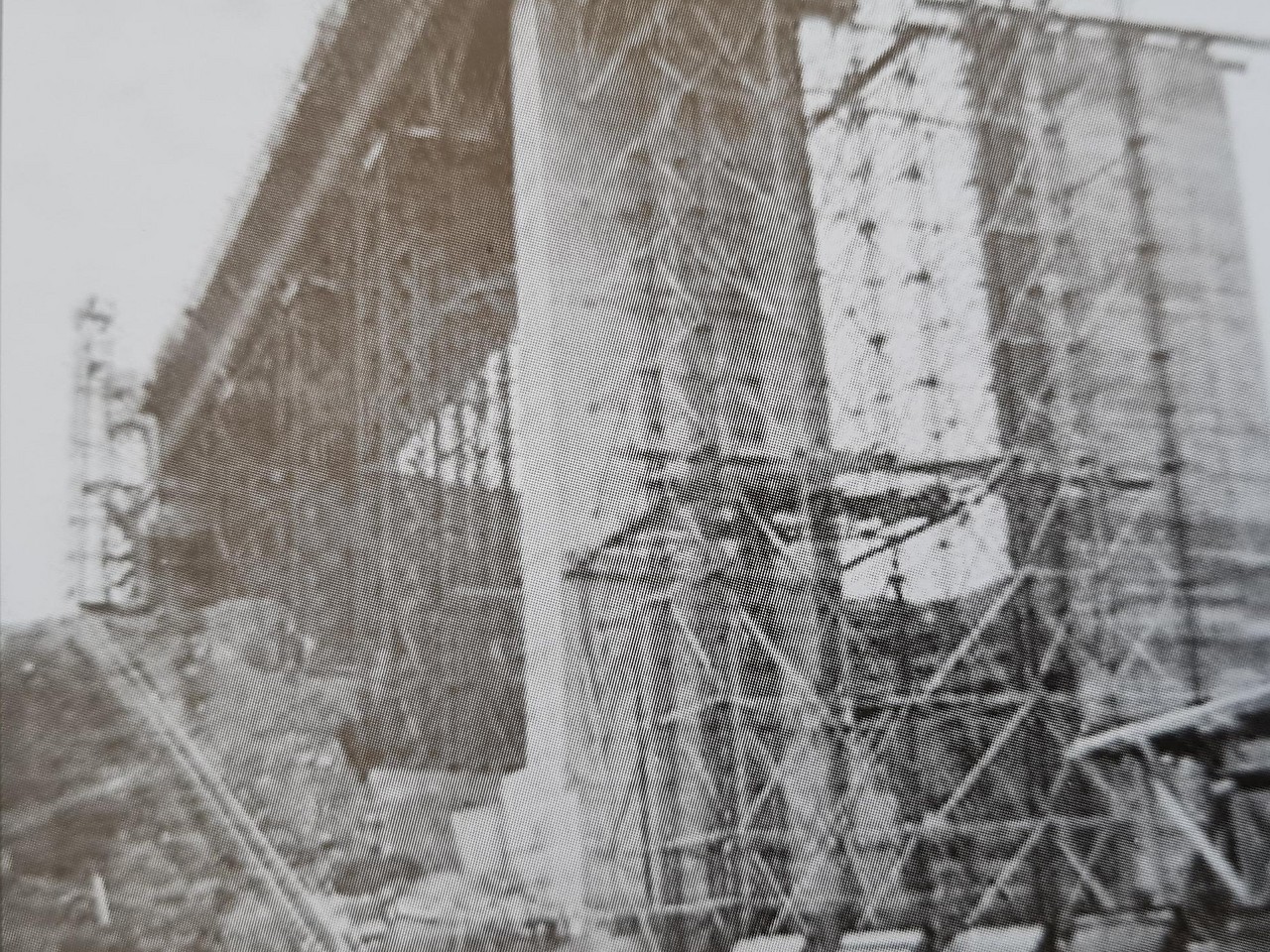

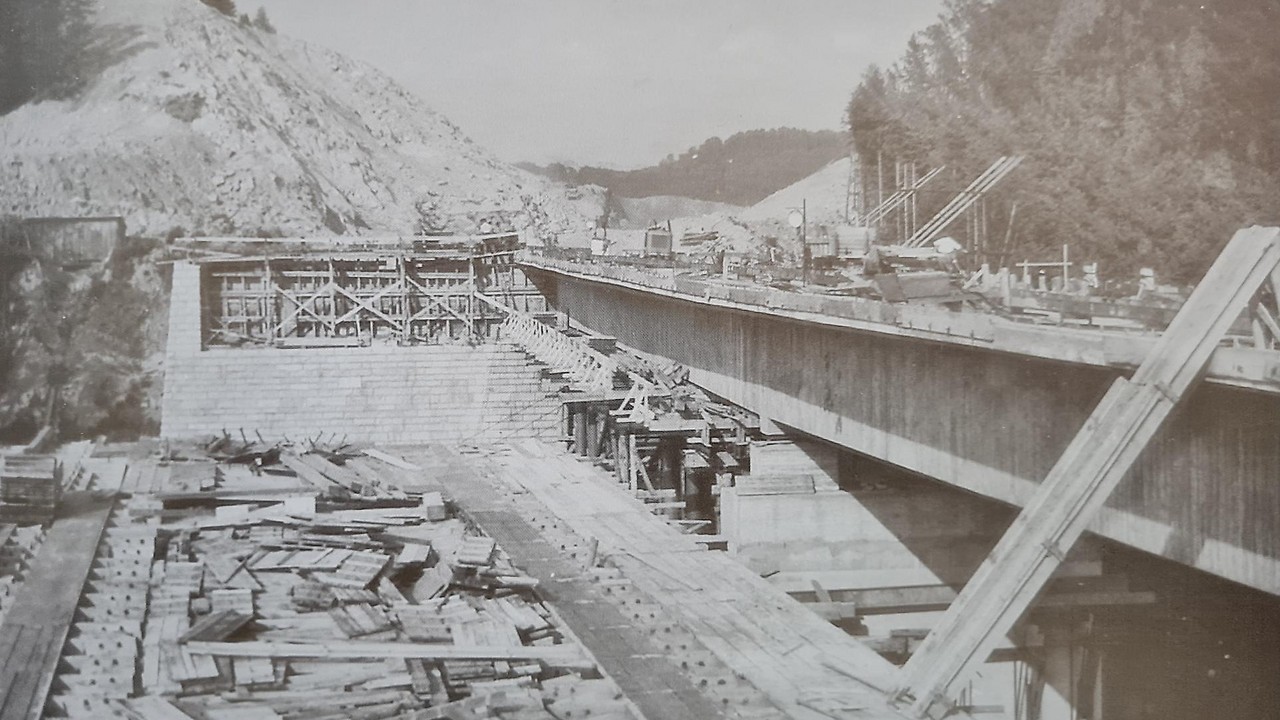

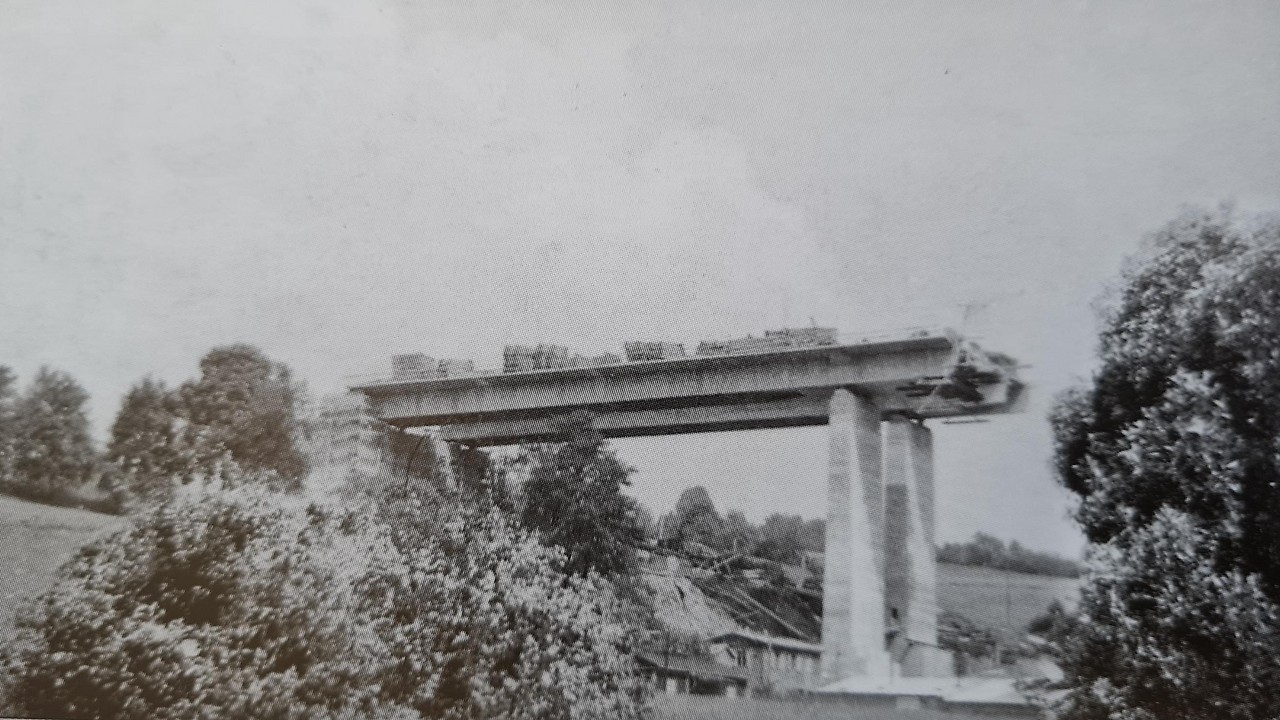

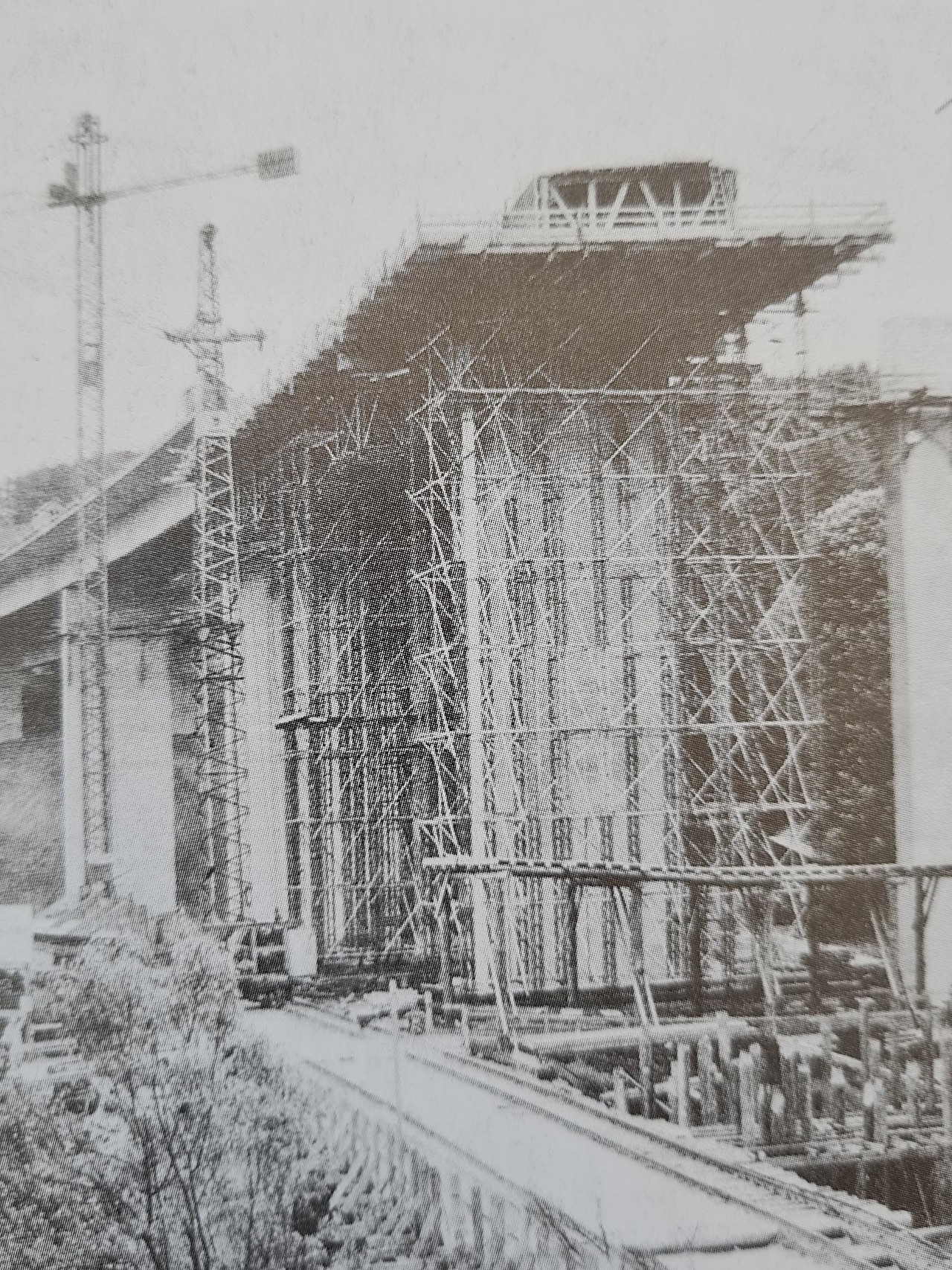

Neben den großen Erdbewegungen mussten vor allem die Täler überbrückt werden – für die damalige Zeit keine einfache Aufgabe. Die Pfeiler der Talübergänge sind immerhin bis zu 60 Meter hoch. Nur erfahrene Bauarbeiter kamen zum Einsatz, die sich – beim Auftauchen der Kamera – aber aufführten, als wären sie auf einem New Yorker Wolkenkratzer. „Es sind da wirklich ein paar köstliche Aufnahmen entstanden: Die Arbeiter turnen über die Brücke wie Artisten – ohne Netz und doppelten Boden“, erzählt Wallner.

Pro Abschnitt waren etwa 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Wobei auf der Baustelle damals „noch wirklich Muskelkraft gefragt war“, betont Erik Neumann aus Rekawinkel. Als 20-Jähriger half er eine Saison beim Bau der Brentenmaisbrücke mit. „Betonpumpen wie heute hat es nicht gegeben, da wurden große Betonkübel mit eineinhalb Kubikmeter vom Kran hochgezogen und dort in überdimensionale Scheibtruhen von zwei Personen auf der Brückendecke händisch verschoben.“

Selbstbewusst in neue Zeiten

Das Bekenntnis zum Bau der Westautobahn fiel in den 1950er-Jahren. 1954 beschloss die Bundesregierung den Vollausbau. Ein deutliches Zeichen des Selbstbewusstseins der jungen Zweiten Republik. „Es war ein Zeichen der Wiedergeburt, es geht etwas nach vorne“, schildert Wallner. Ziel war es aber auch, in Zeiten der Wirtschaftskrise Arbeitsplätze zu schaffen und den Tourismus zu fördern. Politisch ging es darum, die Orientierung nach Westen zu dokumentieren.

Bei den Planungen griff man – auch aus Mangel an Alternativen – auf die in den 1930er-Jahren begonnene Reichsautobahn zurück. Die Nationalsozialisten hatten bereits wenige Tage nach dem „Anschluss“ angekündigt, eine 1.100 Kilometer lange „Straße des Führers“ in Deutschösterreich zu bauen. Keinen Monat später nahm Adolf Hitler am 7. April 1938 im Salzburger Walserberg den propagandistisch inszenierten Spatenstich zum Bau der ersten Autobahn vor.

„Hitler setzte alles daran, den Ausbau zügig voranzubringen“, erzählt Wallner. Vor 15.000 Arbeitern kündigte der Diktator vollmundig die Fertigstellung der Autobahn von Salzburg nach Wien innerhalb von nur drei Jahren an. Doch statt zum Straßenbau wurden junge Männer in den folgenden drei Jahren an mehreren Fronten in den Tod geschickt. Die Westautobahn blieb von 1942 bis 1958 ein Rumpfstück von 16,8 Kilometern Länge zwischen Walserberg und Salzburg Nord.

Ein Grund dafür war auch, dass unmittelbar nach dem Krieg die große Not in der Bevölkerung dominierte, weshalb Unmengen an Baumaterial, etwa Bauholz zum Einheizen, entwendet wurden. Die Behörden hatten große Mühe, dieser oft praktizierten freien Entnahme von Kiess, Steinen oder Eisen einen Riegel vorzuschieben. Zudem verlangten die Sowjets, dass die Republik die geplante Trasse – als ehemals deutsches Eigentum – teuer ablösen muss.

Neustart für die Westautobahn

Ab 1954 – die Zeit des Wirtschaftswunders war da und das Veto der sowjetischen Besatzer gegen den Weiterbau weg – konnten die Arbeiten an der Westautobahn fortgesetzt werden. Drei Milliarden Schilling aus dem außerordentlichen Staatshaushalt waren bis 1961 budgetiert. Das von der SPÖ geführte Verkehrsministerium und das von der ÖVP geführte Handels- und Wiederaufbauministerium teilten sich die Kosten jeweils zur Hälfte auf.

Allerdings wurde die Trassenführung etwas geändert. Die Reichsautobahn sollte ursprünglich bis nach Vösendorf (Bezirk Mödling) verlaufen und vom Süden nach Wien führen. „Der Grund dafür war, dass die Deutschen ihre Rüstungsgebiete miteinander verbinden wollten und deshalb wollte man quer durch Österreich eine Verbindung nach Wiener Neustadt“, erklärt der Historiker. Doch mit der Neuplanung war nun auch eine Westeinfahrt vorgesehen.

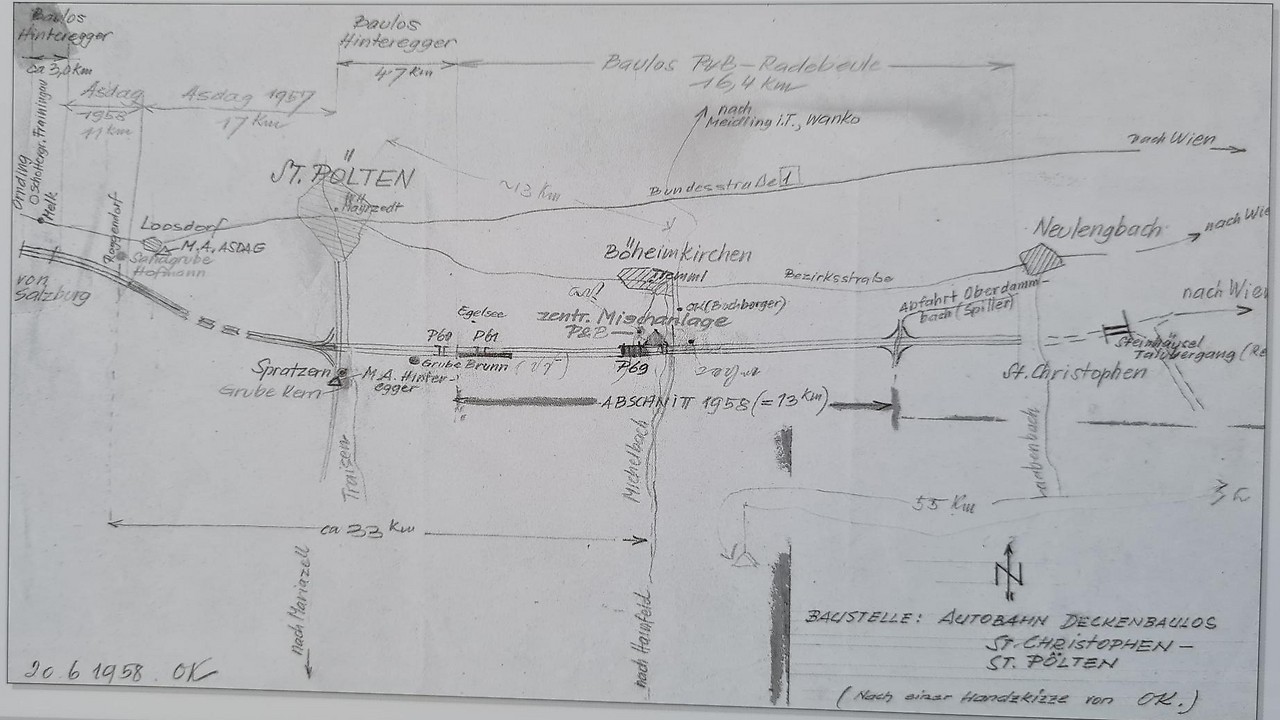

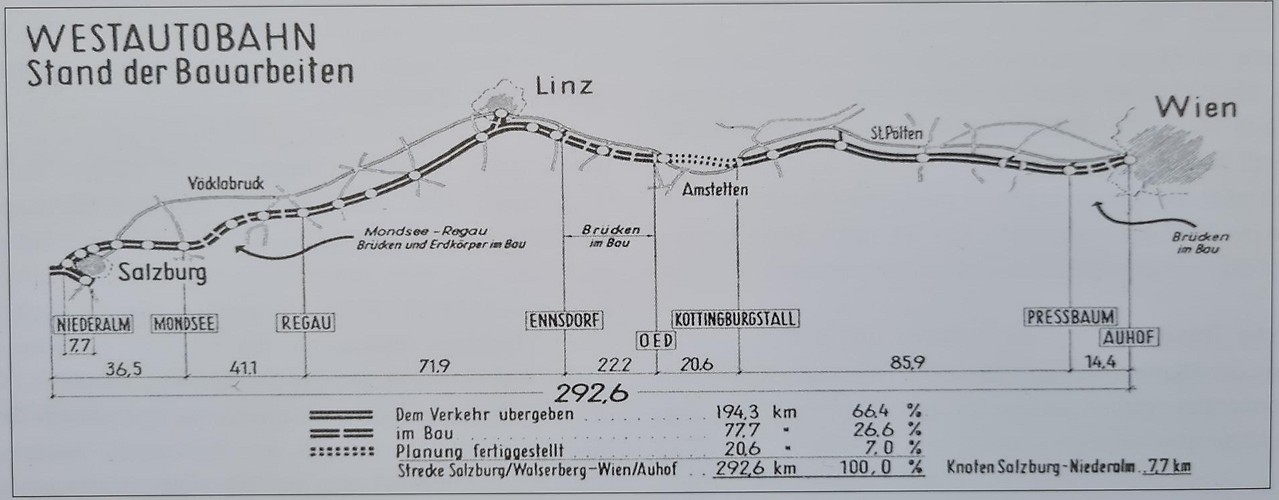

Fleckerlteppich von West nach Ost

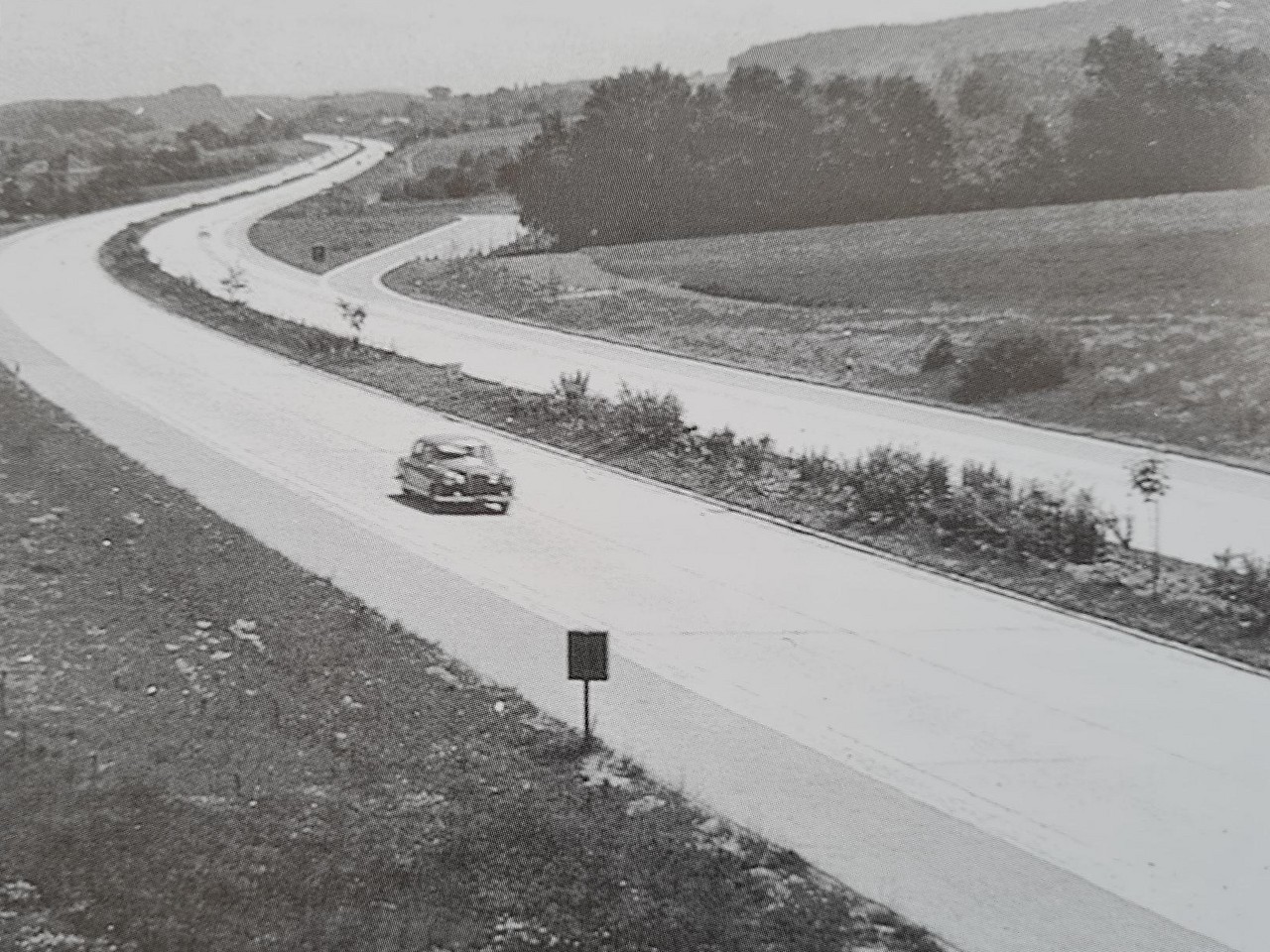

Die Bauarbeiten starteten allerdings im Westen. „Gebaut wurde je nachdem, wie viel Geld da war, und die schwierigsten Abschnitte wurden tunlichst aufgespart“, sagt Wallner. Die Abschnitte im Flachland ohne Brückenkonstruktionen wurden somit vorgezogen. Am 26. April 1958 wurde dort auch als erster neuer Abschnitt ein 23,9 Kilometer langes Segment zwischen Salzburg-Nord und Mondsee freigegeben.

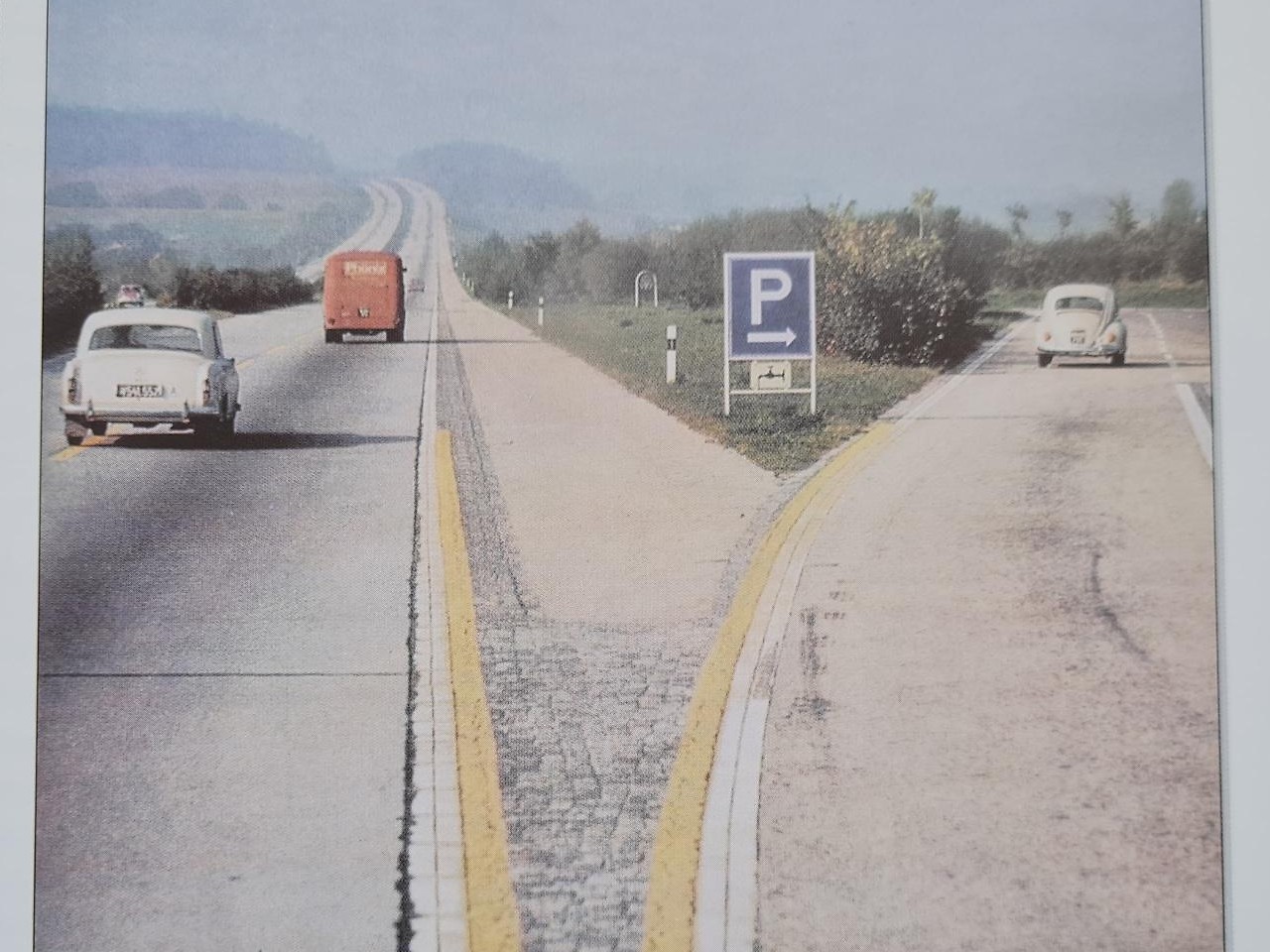

Von da an erhielten die motorisierten Österreicher und ihre Mitfahrer fast im Jahrestakt ein neues Teilstück. Viele Jahre lang glich die Strecke einem Fleckerlteppich, Autobahn und Bundesstraßenabschnitte wechselten sich ab. Der Wienerwald mit fünf Talübergänge – wobei jener bei Großram kurzfristig sogar die höchste Autobahnbrücke Europas war – kam zum Schluss.

Trotz der luftigen Höhen war das Thema Arbeitssicherheit noch ein Fremdwort. Die Arbeiter trugen teils noch Wehrmachtsgewänder. „Das war erst zehn Jahre nach dem Krieg“, betont Neumann: „Wenn der schöne Schuh kaputt war, dann hat man ihn zum Arbeiten angezogen.“ Einen Helm gab es nur für Mineure beim Tunnelbau. Auf den Brücken lief man hingegen ohne Sicherung herum. „Man hat aufeinander aufgepasst.“

Erste-Hilfe-Bier bei Arbeitsunfall

Tödliche Arbeitsunfälle gab es dennoch so gut wie nie – dafür schwere Verletzungen etwa durch rückschlagende Seilwinden, die Mitarbeiter trafen. „Auch Quetschungen waren gang und gäbe“, weiß Neumann aus eigener Erfahrung. Weil ein Bagger eine Schalung übersah, flog er einmal mit einem Betonkübel durch die Luft. „Die Kollegen mussten mir die Finger aufbiegen, so fest hab ich mich an den Kübel gekrallt“, sagt Neumann, „aber damals hast du ein Flascherl Bier bekommen und der Polier meinte nur, ruh dich zwei Stunden aus.“

Neumann, der aus der Region kommt, war unter seinen Kollegen eine Ausnahme. Die Bau-Arbeitsgesellschaften des Autobahnbaus warben ihr Personal größtenteils aus den weit entfernten Gebieten der Steiermark, dem Burgenland und Kärnten an. „Die Steirer waren die Kraftlackl, die Burgenländer die Artisten und die Kärntner die Ingenieure“, erinnert sich Neumann.

Für Einheimische waren freie Stellen selten, nur einige regionale Gastwirte, Zimmervermieter, Handwerker und Gewerbebetriebe erhielten von den Baufirmen kleinere Aufträge. „Das war auch Absicht“, erzählt Wallner. Denn die Firmen wollten, dass sich die Mitarbeiter von Montag bis Freitag voll auf die Arbeit konzentrieren können. Zudem konnten Einheimische teilweise mehr Gehalt verlangen, weil sie in Wien Alternativen fanden.

Einer der wenigen und laut Wallner wichtigen Betriebe, die aus Niederösterreich kamen, war übrigens Doka. Denn der Brückenbau durch den Wienerwald sei nur durch den Einsatz moderner Gerüst- und Schalungstechnik möglich gewesen. Das Amstettner Unternehmen hatte sich ab 1956 auf Schalungstechnik spezialisiert. Aus dem Ausland hätte man das Material damals nur schwer bekommen, „weil es darauf sehr hohe Einfuhrzölle gab“, weiß Wallner.

Doch am 22. Dezember 1966 war all das vergessen. Mit der feierlichen Eröffnung der Strecke zwischen Pressbaum und Wien war der Weg in den Westen frei, der letzte größere Bauabschnitt der ersten Autobahn Österreichs vollendet.

Bauskandal und Straßensperre

Bereits wenige Monate vor der Eröffnung überschattete allerdings ein Bauskandal die Westautobahn. Beim Autobahnteilstück von Oed nach Amstetten über den Strengberg, das erst Ende 1965 für den Verkehr freigegeben worden war, kam es infolge von mangelhafter Bauausführung zu Fahrbahnsenkungen. „Durch den Frost hatte sich die Asphaltdecke aufgestellt“, erzählt Wallner, riesige Löcher waren die Folge. „Der Abschnitt war absolut unpassierbar.“

Im Zuge der Ermittlungen wurden Preisabsprachen, Amtsmissbrauch und Beamtenbestechung aufgedeckt. Im Unterbau wurde billiges Material eingebracht. Die Autobahn musste daraufhin im Februar gesperrt und aufwendig saniert werden. Unter anderem wurde der zuständige Sektionschef verurteilt, zudem gab es mehrere Geldstrafen.

Der Lückenschluss

Durchgehend von Wien nach Salzburg lässt sich die Westautobahn – die 292 Kilometer lang ist – erst seit 12. Mai 1967 befahren, als die letzte Lücke zwischen Amstetten Ost und Amstetten West feierlich geschlossen wurde. Zuvor hatte der geologische Untergrund den Planern mehrmals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anstatt sich wie bisher fast einen Tag durch viele, viele Orte zu mühen, konnte man nun innerhalb weniger Stunden von Wien nach Salzburg fahren.

Damit kehrte auch in den Ortschaften entlang der Autobahn wieder etwas mehr Ruhe ein. In Pressbaum hatte sich etwa mit der Eröffnung des Autobahnzubringers Richtung Salzburg fast ununterbrochen eine Fahrzeugkolonne durch den Ort gestaut. „Damals gab es noch keine Zebrastreifen, manchmal sind wir eine viertel Stunde gestanden und konnten nicht über die Straße gehen“, erinnert sich Wallner.

Von London nach Istanbul

„Je mehr Straße, desto mehr Verkehr“, ergänzt Neumann ein altes Sprichwort, das sich bis heute hält. Denn bereits ab 1955 war Österreich in die Europastraße 5 eingebunden, die von London nach Istanbul reicht. „Da war die Autobahn noch gar nicht gebaut“, fügt Wallner an. Deshalb stauten sich nicht nur Einheimische auf der Bundesstraße durch die Orte, sondern auch der internationale Fernverkehr.

Wobei: So stark motorisiert wie heute war Österreich in den ersten Jahren der Autobahnära natürlich noch nicht. 1971 passierten pro Tag durchschnittlich 14.265 Kraftfahrzeuge die Zählstelle Walserberg. Bis 2017 erhöhte sich das Messergebnis um rund 270 Prozent auf 52.700. Zum Vergleich: Die Zahl der in Österreich zugelassenen Kfz ist im selben Zeitraum um 190 Prozent gestiegen, die der Gesamtbevölkerung um 17,3 Prozent.

Sendungshinweis

„Radio NÖ am Nachmittag“, 30.5.2022

Da die A1 die wichtigste West-Ost-Verbindung im österreichischen Straßennetz darstellt, wurden laufend Teilstücke von der Asfinag auf sechs Fahrspuren erweitert. Ziel war ein sechsstreifiger Ausbau zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Voralpenkreuz. Mit Abschluss der Arbeiten an der Sanierung und Verbreiterung des Abschnitts von Matzleinsdorf bis Pöchlarn wurde dieses Projekt Ende April 2018 abgeschlossen.

Regionsring durch den Wienerwald geplant

Die Westautobahn bildet zudem mit anderen Schnellstraßen und Autobahnen einen Teil des Regionenrings um Wien. Dieser wurde bereits 1958 vom Nationalrat beschlossen. Während der Ring heute über Krems und St. Pölten führt, dachte man ursprünglich daran, den Verkehr bei Korneuburg über eine Brücke nach Klosterneuburg und weiter durch den Wienerwald bis nach Steinhäusl zu leiten. „Eine sehr kühne Idee, die es aber tatsächlich gab“, fügt Wallner hinzu. Statt des Lobautunnels war übrigens eine Brücke geplant.

Neben der Westautobahn gibt es in Niederösterreich vier weitere höchstrangige Verkehrsstraßen: Die Südautobahn (A2) wurde zwischen 1962 (Knoten Vösendorf) und 1985 (Zöbern) gebaut, die Ostautobahn (A4) folgte in den Jahren 1982 (Schwechat) bis 1991 (Bruck an der Leitha). Im gleichen Jahr begann der Bau der Südostautobahn (A3) auf niederösterreichischem Gebiet (Pottendorf), die bis 1996 bis Guntramsdorf verlängert wurde. Am jüngsten ist die Nordautobahn (A5), die in zwei Etappen zwischen 2007 und 2019 von Wien nach Drasenhofen errichtet wurde.