Ein Todesfall in einer Wiener Neustädter Chemiefabrik brachte den Umweltskandal ins Rollen. In einem Brunnenschacht war Mitte August 1981 ein Arbeiter verunglückt. Die Obduktion ergab, dass der Mann an Dämpfen, die eine zu hohe Konzentration an chlorierten Kohlenwasserstoffen enthielten, gestorben war. Bei den Behörden löste das Alarmsignale aus.

Unmittelbar hatte dieses Erkenntnis keine Folgen – erst im April 1982 als im Gemeindebrunnen von Bad Fischau-Brunn ebenfalls größere Mengen Kohlenwasserstoffe nachgewiesen wurden, „die dort das Grundwasser kontaminierten“, erzählt der niederösterreichische Umweltanwalt Thomas Hansmann. Der Brunnen wurde gesperrt, weitere Untersuchungen führten zu Sperren in der ganzen Region.

Grundwassersee für zehntausende Menschen

Die Region liegt inmitten der Mitterndorfer Senke, „einem der wesentlichsten Grundwasserkörper Mitteleuropas“, betont Hansmann. Der Bereich verläuft vom Raum Neunkirchen und dem Steinfeld über Ebreichsdorf (Bezirk Baden) und Mitterndorf (Bezirk Baden) bis Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha). Die Wasseroberfläche der etwa 40 Kilometer langen Senke ist in weiten Teilen nahe an der Oberfläche. Der Wasserzufluss erfolgt großteils über Schmelzwasser aus dem Schneeberggebiet.

Zahlreiche Gemeinden bezogen aus dem riesigen Grundwassersee auch ihr Trinkwasser. In Ebreichsdorf bangten hunderte Haushalte um die Qualität ihres Trinkwassers. Im Ort wurden eigene Entnahmestellen eingerichtet, die kontrolliertes Wasser beinhalteten. Doch viele Bewohner blieben skeptisch und nutzten fortan nur noch Mineralwasser – zum Kochen, für den Kaffee oder zum Zähne putzen – teilweise auch noch Jahre später.

1983: Unklarheit über Folgen der erhöhten Grundwasserbelastung

Über die Verursacher dieser Verseuchungen gibt es damals nur wage Vermutungen: Die Industrie im Raum Wiener Neustadt und Ternitz (Bezirk Neunkirchen) sowie die zahlreichen wilden Mülldeponien in aufgelassenen Schottergruben. Eine davon war die Fischer-Deponie bei Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt), die seit 1972 als Abfallstätte von Industrie- und Gewerbemüll genutzt wurde, sagt Hansmann: „Wo sehr viel eingebracht wurde, und man hat nicht genau gewusst, was das überhaupt ist.“

Gesetzeswidrige Deponie

Deshalb warnten Experten von Beginn an eindringlich vor möglichen Risiken für die Umwelt, vor allem wegen des hoch durchlässigen Schotterbodens. Denn obwohl die Sohle der Grube im Bereich der Grundwasserschwankungen lag, wurden keine technischen Vorkehrungen zum Grundwasserschutz getroffen, die Deponie wurde von der Behörde ohne Auflagen bewilligt. „Das hätte aber damals nach dem Wasserrecht nicht passieren dürfen“, betont der Umweltexperte.

Auch in mehreren Gutachten wurde immer wieder auf die Risiken hingewiesen. „Die Warnsignale gab es sehr wohl“, sagt Hansmann gegenüber noe.ORF.at. Warum diese bei der Bewilligung nicht entsprechend berücksichtigt wurden? Diese Frage habe sich nie herausfinden lassen. „Böswillig war es sicher nicht“, meint Hansmann, „aus heutiger Sicht war es nachlässig.“

Unklare Verantwortung

Den Betreibern war das egal. Ab 1972 wurden in der aufgelassenen Schottergrube Fässer abgelagert – zunächst von der Firma Waxina, später vom namensgebenden Pächter Johann Fischer. Ob unter seiner Verantwortung und mit seinem Wissen auch Giftfässer deponiert wurden, konnte nie abschließend geklärt werden. Jedenfalls wurde weit mehr deponiert als bewilligt war, darunter auch mit Öl kontaminierter Erdaushub und Hausmüll.

Ein Jahrzehnt nach der Inbetriebnahme rächte sich das. 1982 stellte man erstmals fest, dass giftige Chemikalien, vor allem chlorierte Kohlenwasserstoffe, aus der Fischer-Deponie das Grundwasser kontaminieren. Die zuständige Behörde in Wiener Neustadt stellt in weiterer Folge immer wieder Missstände fest und leitete zahlreiche Verfahren ein. Zwischen Behörde und Deponiebetreiber entbrannte ein Rechtsstreit.

1985: 500 illegale Giftfässer gefunden

Hansmann verweist in diesem Zusammenhang auf einen Konflikt zwischen dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Grundrecht auf Eigentum und dem Umweltrecht, dass sich „spießen“ könne. Die Behörde dürfe nicht einfach ein Grundstück betreten und messen. „Das ist sehr, sehr schwierig. Und insbesondere zur damaligen Zeit war es sehr schwierig.“ Ohne Zustimmung des Eigentümers seien Untersuchungen damals, wie übrigens auch noch heute, schwer durchzuführen.

500 illegale Giftfässer

1985 wurden mehr als 500 illegal gelagerte Fässer mit hochgiftigen Farb- und Lackrückständen entdeckt, die zum Teil 20 Meter tief in der Erde vergraben waren. Die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt ließ als Sofortmaßnahme die Fässer bergen, viele waren allerdings verrostet und undicht, ein Teil des giftigen Inhalts war bereits ins Erdreich gelangt.

„Die Fischer-Deponie war eine der größten Umweltsünden und eine der größten Gefahren für das Grundwasser in der Geschichte Niederösterreichs“, sagt der Umweltanwalt des Landes rückblickend. Und trotzdem konnte der Betreiber weitere Fässer in die Deponie einbringen – vor allem weil Fischer bereits bestehende Räumungsfristen immer wieder aufheben ließ.

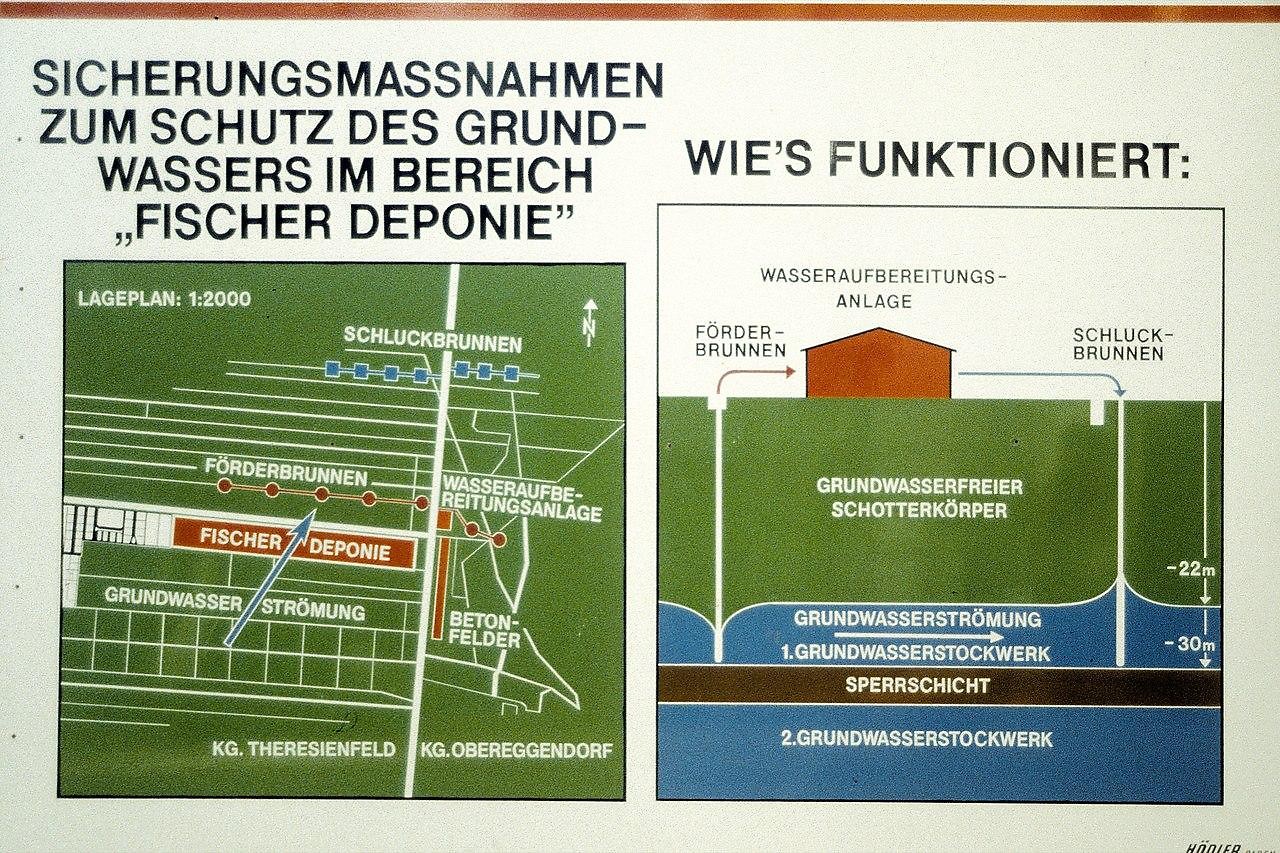

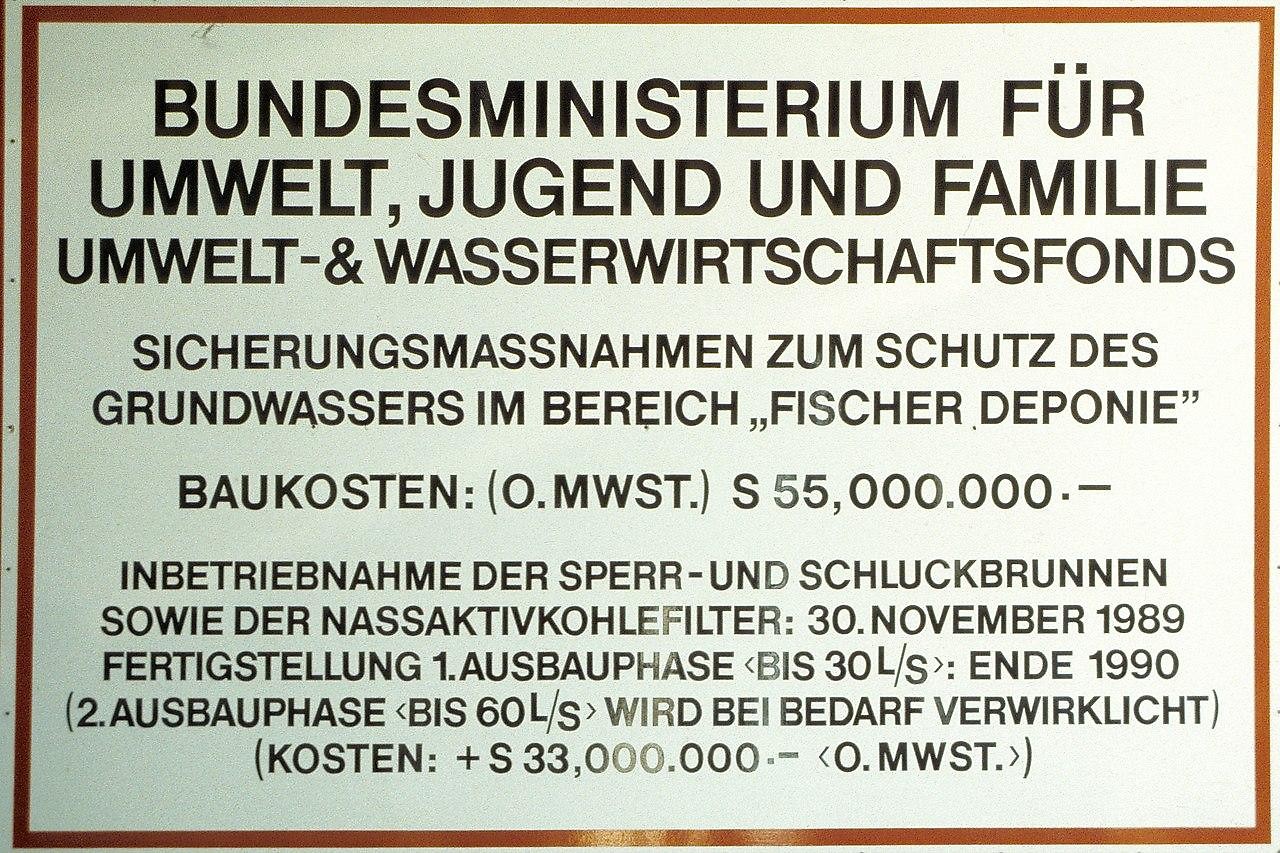

Erst im Jahr 1987 – nachdem sich der Namensgeber und Besitzer der Deponie samt Müll-Millionen rechtzeitig Richtung Karibik abgesetzt hatte – gelang es der Behörde diese zu schließen. Umso schneller begannen erste Sofortmaßnahmen. So wurde etwa rund um die Deponie eine Sperrbrunnenreihe errichtet, „damit aus dem Bereich wirklich nichts mehr hinaus kommmt“. Bis die Grundwasserwerte wieder einen Normalbereich erreicht hatten, sollte es bis in die 1990er Jahre dauern.

„Ein ungeregelter Bereich“

Für die damalige Zeit waren solche Formen der Deponie keine Seltenheit, weiß der Umweltexperte. In vielen Regionen und Gemeinden gab es „wilde“ Deponien, Vieles wurde aber auch einfach verbrannt bzw. in den Wäldern oder in Flüssen entsorgt. „Es war wirklich ein ungeregelter Bereich.“ Ein Umweltbewusstsein gab es in der heutigen Form einfach nicht.

Wilde Mülldeponien entlang der Donau und in Wäldern

Generell sei der Begriff Umwelt erst ab Mitte der 1970er Jahre Thema geworden, auch in den Gesetzen. Maßgeblich dafür war zunächst die Diskussion um das Atomkraftwerk Zwentendorf (Bezirk Tulln), ebenso die Angst vor dem Waldsterben bzw. dem Sauren Regen bis zur Besetzung der Hainburger Au (Bezirk Bruck an der Leitha) – im Kampf gegen das geplante Donaukraftwerk. „Es war eigentlich eine gesellschaftspolitische Erkenntnis, dass Umweltschutz und die Umwelt wichtig sind.“

Umwelt gewinnt an Bedeutung

Das erste Müllbeseitungsgesetzt wurde in Niederösterreich 1972 beschlossen. Damals war aber nur der Bereich der Müllabfuhr geregelt, betont Hansmann. Zwei Jahre später wurde die NÖ Umweltschutzanstalt gegründet und ein Umweltschutzgesetz beschlossen, in dem erstmals Maßnahmen zur Entsorgung und Verwertung von Müll und Abfallstoffen an geeignetten Standorten und mit geeigneten Methoden vorgeschrieben wurden.

Damit wurde das Thema Abfall erstmals dem Umweltbereich zugeordnet, davor war der Handel zuständig. „Damit war Niederösterreich ganz weit vorne.“ Die erste Deponie wurde Mitte der 1970er Jahre in Lilienfeld gebaut. In den folgenden Jahren wurden zudem überregionale Verbände geschaffen, sodass man auch dort „relativ schnell“ einige Deponien errichten konnte, die dem Stand der Technik entsprachen.

Die wirtschaftliche Verwertung von Abfällen – also das Thema Abfallwirtschaft – folgte erst 1989. Im gleichen Jahr wurde auch das Altlastensanierungsgesetzt beschlossen, „wo man sich mit der rechtlichen Grundlage für die Sanierung von Deponien beschäftigt hat“. Und mit dem ebenfalls beschlossenen Altlasten-Sanierungsbeitrag sei auch eine finanzielle Hilfe bei der Sanierung eingeführt worden, etwa bei der Fischer-Deponie.

Eine der wichtigsten Etappen beim Thema Umweltschutz war schließlich der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union: Angefangen bei den Natura-2000-Gebieten, Vogelschutz-Richtlinien, Artenschutz, die Wasserrahmenrichtlinie, beim Thema Abfall aber auch die Vorgabe von heute selbstverständlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen. „Da wurde der Umwelt-Gedanke einfach größer gedacht.“

Lobbyisten der Umwelt

Mitte der 1980er Jahre wurde übrigens auch erst die Umweltanwaltschaft in Niederösterreich gegründet. Infolge der Proteste in Hainburg stellte man fest, dass „die Interessen von Natur und Umwelt in den Behördenverfahren zu wenig Berücksichtigung finden“ und man deshalb „eine unabhängige und leistungsfähigere Einrichtung“ braucht – mit dem einzigen Ziel, die Interessen der Umwelt zu vertreten, „weil sie sich ja nicht selbst vertreten kann.“

Sendungshinweis

„Radio NÖ am Vormittag“, 8.8.2022

In diesem Zusammenhang war man schließlich auch in die aufwändige Räumung und Sanierung der „Altlast N1“, wie die Fischer-Deponie genannt wurde, involviert, die sich über Jahrzehnte hinziehen sollte und damals das größte Altlastensanierungsprojekt Europas war. Viele Anrainerinnen und Anrainer sowie Umweltschützerinnen und -schützer kritisieren die lange Dauer der Sanierung.

Beginn einer Mammutaufgabe

Allerdings mussten bei der Räumung der 760 Meter langen, 80 Meter breiten und im Schnitt 18 Meter tiefen Deponie mehr als 930.000 Tonnen teils giftige Abfälle entfernt werden. Darunter befanden sich auch 14.875 Fässer und Fassfragmente, die mit Hilfe von Metalldetektoren aufgespürt worden waren. Deren Inhalt: Lösungsmittel, Öle, Teere und teils hoch toxische Chemikalien. Während der Arbeiten stießen Techniker auch auf kontaminierte Flächen, deren Existenz zuvor unbekannt gewesen war.

„Wir arbeiten uns in Fünf-Meter-Schichten durch den Schotter bis die Giftkonzentrationen nachlassen“, schilderte damals Techniker Michael Haslehner von der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt. Bis zu 30 Leute arbeiteten in etwa zwanzig Meter Tiefe inmitten von Schotter, der an vielen Stellen in verschiedensten Farben schillert. Vielfach benötigt das Personal immer noch Schutzanzüge und Gesichtsmasken.

„Gefühl, direkt in einer Lackdose zu sitzen“

Die eingesetzten Bagger waren allesamt mit Druckkabinen ausgerüstet, damit keine Gase hineindringen können. Dabei sei die Schadstoffbelastung in der kalten Jahreszeit eigentlich noch vergleichsweise harmlos, berichtete Roman Rusy, Pressesprecher der Arge Räumung Fischer-Deponie, damals. Im Sommer indes, so Rusy, habe man in der Grube an manchen Stellen das Gefühl, direkt in einer Lackdose zu sitzen.

In der zweiten Räumungsphase mussten abschließend noch weitere knapp 700.000 Tonnen verunreinigtes Erdreich und Schotter entsorgt werden, „bis man endlich wieder auf normale Werte im Grundwasser gekommen war, die eben nicht gesundheitsgefährdend sind“, sagt Hansmann.

Die gefährlichen Abfälle wurden in 20 moderne Deponien gebracht oder verbrannt. An Spitzentagen habe man mehr als 6.000 Tonnen Abfälle entsorgt. Das war auch eine gigantische logistische Herausforderung. Drei Jahre lang werden täglich 160 Lkw-Ladungen Deponiematerial abtransportiert.

Der letzte Lkw verlässt Theresienfeld

Erst im Jahr 2005 – 21 Jahre nach Auffinden der ersten Giftspuren im Trinkwasser – wurde eines der wichtigsten Kapitel im Umweltskandal rund um die Mitterndorfer Senke geschlossen: Die letzte Lkw-Ladung mit verunreinigtem Erdreich verließ Theresienfeld, die Sanierung der Fischer-Deponie war abgeschlossen. Damit ging „eine lange Geschichte zu Ende“, sagte damals Umeweltlandesrat Josef Plank (ÖVP).

Die Räumung galt als die bisher größte in Österreich durchgeführte Verwaltungsexekution. Die Gesamtkosten für die Räumung betragen 130 Millionen Euro – und mussten vom Steuerzahler übernommen werden. Aus Kostengründen entschied man sich auch gegen eine Auffüllung der Deponie, stattdessen wurde sie nur begrünt.

2009: Umweltbombe tickt in der Almeta-Deponie

Dutzende Altlasten vor Sanierung

Im Laufe der folgenden Jahre wurden in Niederösterreich zahlreiche weitere Altlasten entdeckt. Laut Umweltbundesamt sind es fast 100 Flächen, die nach und nach mit Millionenaufwand saniert werden mussten. Das betraf etwa die Angerler-Grube, wo Fischer Pächter war. Die Hälfte dieser Altlasten muss in Niederösterreich noch saniert werden, darunter mehrere Deponien als auch ehemaligen Industrie- und Gewerbebetriebe (siehe Link unten).

Auch deshalb seien laut Hansmann viele Bewohnerinnen und Bewohner von Theresienfeld „sehr, sehr vorsichtig“, wenn es heute um neue Deponiepläne geht. Der Umweltskandal habe die Menschen nachhaltig geprägt und sei damit „mehr oder weniger auch eine mentale Altlast“.