15. Februar 1984. Landeshauptmann Siegfried Ludwig (ÖVP) gab in Wien eine Pressekonferenz. Das Thema: Der Ausbau der Bundesstraßen und Autobahnen im Land. Doch dann folgte ein „Paukenschlag“ und „Überraschungscoup“, wie Franz Oswald, Historiker und langjähriger Pressesprecher von Ludwig erzählt.

Ludwig kündigte damals an, man wolle „das Thema Landeshauptstadt ab sofort diskutieren“ – und zwar „mit der klaren Vorgabe, nach Jahrzehnten der Diskussion muss jetzt endlich entschieden werden, machen wir eine Landeshauptstadt oder nicht“, schildert Oswald.

1984: Ludwig plädiert für eine eigene Landeshauptstadt

Dieser überraschende Vorstoß hatte laut Oswald mehrere Gründe: Zum einen hatte sich das Land bis dahin „günstig entwickelt“, gleichzeitig wollte man nicht mehr „Milliarden in die Bundeshauptstadt buttern, Geld, das uns verloren geht“. Das Steuergeld sollte fortan im Land investiert werden, und Ludwig wollte ein Generalthema, „um das Land sprunghaft voranzubringen“.

Anfänglicher Gegenwind

Die Idee stieß damals aber nicht sofort und bei allen auf Gegenliebe. Vor allem die SPÖ war „von Anfang an total dagegen“ und auch innerhalb der ÖVP gab es zwei Lager: Jenes des ÖAAB rund um Ludwig, der für eine Landeshauptstadt war, und jenes rund um den Bauernbund, der mit Blick auf den bisherigen Absatzmarkt Wien eher skeptisch war.

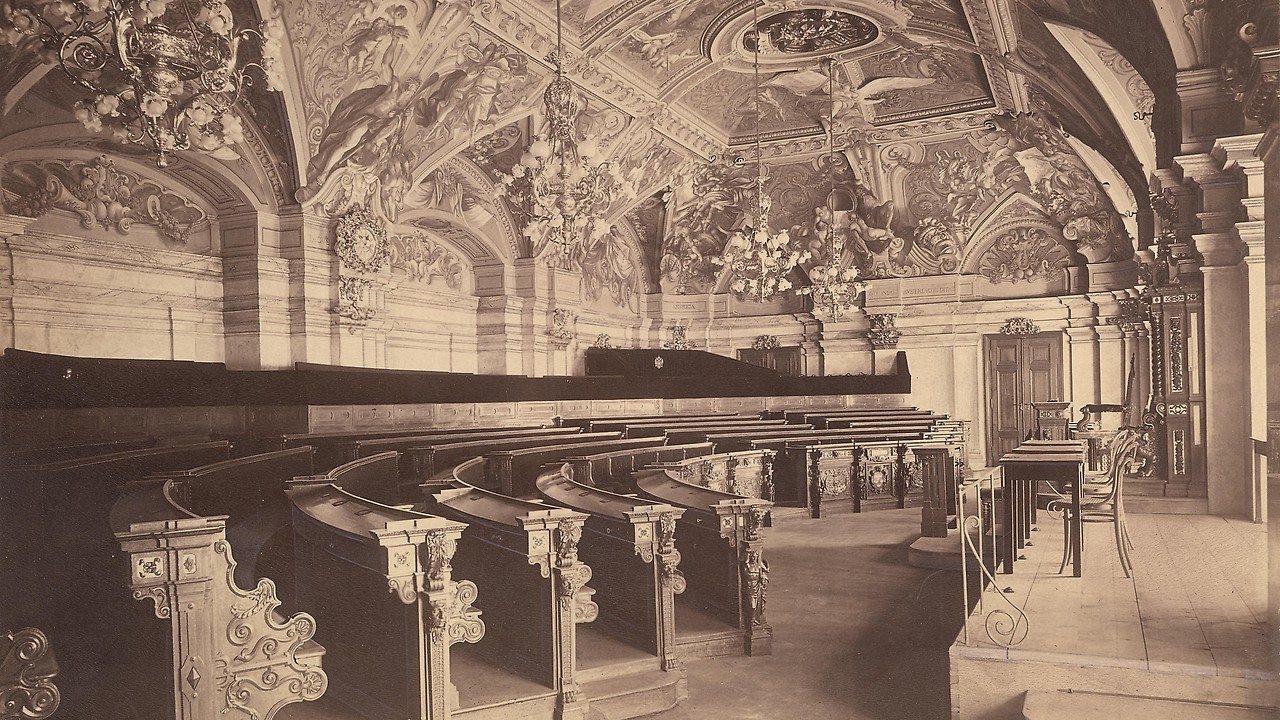

Die Diskussion über eine eigene Landeshauptstadt für Niederösterreich war damals so alt wie die Geschichte des Bundeslandes mit Inkrafttreten des Trennungsgesetzes für Niederösterreich und Wien am 1. Jänner 1922. Denn trotz der Trennung blieb der Sitz des Niederösterreichischen Landtages und der Landesregierung noch immer das historische Landhaus in der Wiener Herrengasse.

Der erste Anlauf

Bald darauf gab es schon erste Überlegungen für eine eigene Metropole. Grund dafür waren zum einen die sehr unterschiedlichen Strukturen der beiden Bundesländer, zum anderen die finanzielle Schlechterstellung Niederösterreichs beim Finanzausgleich ohne eigene Hauptstadt. Eine der ersten Überlegungen: Floridsdorf, bis 1904 eine niederösterreichische Gemeinde, sollte Hauptstadt werden. Später war auch von Korneuburg und Klosterneuburg die Rede.

Diese Pläne wurden anfangs von der allgemeinen Not im Land während der Ersten Republik, später durch den Zweiten Weltkrieg verworfen. Und auch nach 1945 ging es zunächst um den Wiederaufbau, um die Beseitigung der Armut und die Schaffung von notwendiger Infrastruktur. „Da war erst recht nicht an eine Landeshauptstadt zu denken“, schildert Historiker Oswald.

Der Alleingang einer grauen Eminenz

Erst ab Ende der 1950er- bzw. Anfang der 1960er-Jahre keimte erstmals Hoffnung auf. Der damalige Landesfinanzreferent Viktor Müllner (ÖVP) – die laut Oswald damals „eigentliche Triebfeder im Land“ – ließ südlich von Wien eine neue Wohnstadt errichten, die heutige Südstadt – mit Wohnungen für 5.000 Menschen, einem Stadion und Einkaufsmöglichkeiten sowie der Zentrale der Landesenergieversorger NEWAG und NIOGAS.

Allerdings waren das keine einstimmigen Vorhaben der Landesregierung, sondern „mehr oder weniger ein Alleingang des Viktor Müllner“, so Oswald. Müllner – später auch Landeshauptmann-Stellvertreter und eine graue Eminenz in der ÖVP – war 1966 allerdings in einen Parteispendenskandal zugunsten der ÖVP verwickelt und wurde verurteilt. „Und damit ist auch das Projekt Hauptstadt gefallen.“

Zeitung facht neue Diskussion an

Die nächste Diskussion folgte ein Jahrzehnt später. Landeshauptmann Andreas Maurer (ÖVP) hatte 1974 mit ernsthaften Verhandlungen begonnen. Mehrmals wurden auch Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, 1974 etwa mit sieben als geeignet erscheinenden Kandidatenstädten. Die Initiative sei vor allem von einer Lokalzeitung geführt worden, die in St. Pölten ihren Sitz hatte und die Meinung vertrat, ein Bundesland ohne Hauptstadt sollte es nicht geben.

1973: Diskussion um eine Landeshauptstadt

„Aber die Zeit war einfach noch nicht reif“, sagt Franz Oswald. Maurer sei als Bauernbündler nicht jene Person gewesen, die das vorangetrieben hätte. Und selbst Ludwig war damals noch nicht dafür. Innerhalb der Landesregierung vertrat man die Meinung, man könne nicht in eine einzige Region investieren, das ginge zulasten des restlichen Landes. Die Debatte schlief damit wieder ein.

Regierungsviertel am Minoritenplatz

Daraufhin schlug das Pendel sogar in die Gegenrichtung aus, anstatt einer Landeshauptstadt sollte der Standort in Wien erweitert werden. 1975 folgte dafür eine Ausschreibung, „das Projekt war fix“, sagt Oswald. Und zwar am Minoritenplatz in der Wiener Innenstadt, dort, wo heute das Außenministerium steht, damals ein Parkplatz für Landesbedienstete. Die Kosten: etwa eine Milliarde Schilling.

Das Projekt war bereits im Modell fertig, 1976 wurde darüber auf politischer Ebene heftig diskutiert. Doch auch hier gab es plötzlich einen Rückzieher – mit dem Argument, „wir können uns das nicht leisten“, das Geld sollte stattdessen im ganzen Land verteilt werden. Laut Oswald eine „fadenscheinige Behauptung“, doch das Thema war erneut abgesagt.

Überraschender Vorstoß

Und wurde lange Zeit auch nicht mehr aufgenommen. Sowohl bei der Landtagswahl 1983 als auch bei der späteren Regierungserklärung von Ludwig war eine Landeshauptstadt kein Thema. Bis zum 15. Februar 1984, als der ÖVP-Politiker mit seinem Vorstoß alle überraschte. Nur ein kleiner vertrauter Kreis sei informiert gewesen. „Ich habe es nicht gewusst“, sagt Ludwigs damaliger Pressesprecher Oswald, der für die Pressekonferenz noch alle nötigen Unterlagen vorbereitet hatte.

Aufgrund der langen Vorgeschichte nahm die SPÖ die Idee anfangs gar nicht ernst. Denn die Linie der Sozialisten war bis dahin gegen eine eigene Hauptstadt. Für Ludwig sollte Wien zwar ein wichtiger Partner bleiben, aber er war der Meinung, „wir müssen von da weg“ – und musste dafür auch innerhalb seiner Partei kräftig Überzeugungsarbeit leisten.

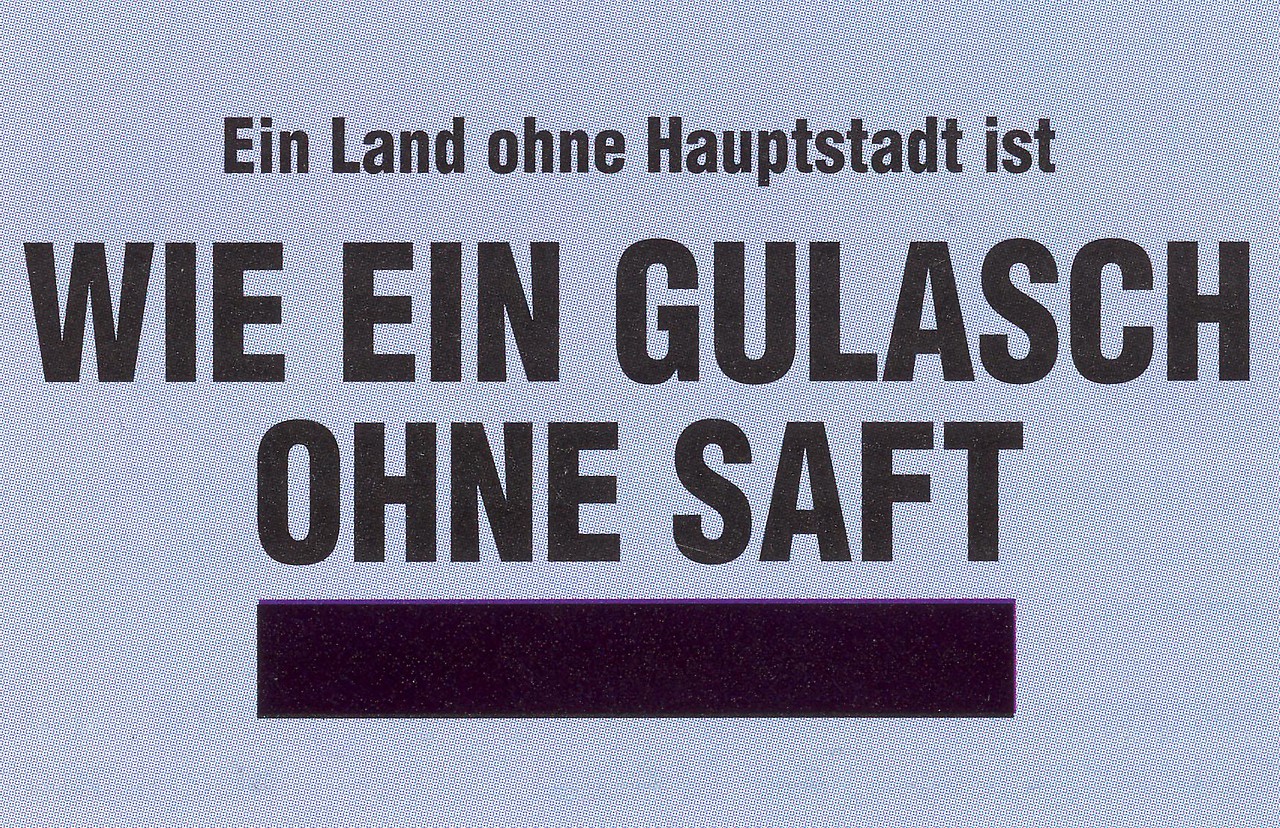

„Primitiver Slogan“ überzeugte

Schon bald entwickelte sich auch der bis heute legendäre Slogan „Ein Land ohne Hauptstadt ist wie ein Gulasch ohne Saft“. Ludwig zog damit eine landesweite Werbekampagne für die Schaffung einer eigenen Landeshauptstadt an. Von vielen Seiten wurde der Slogan „als primitiv“ kritisiert, sei aber letztlich erfolgreich gewesen. „Die Leute haben zu denken begonnen“, wodurch die Stimmung zugunsten einer Landeshauptstadt kippte.

Am 1. und 2. März 1986 kam es zur Volksbefragung, bei der 1,2 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zur Urne gerufen waren. Einerseits sollten sie darüber abstimmen, ob sie eine eigene Landeshauptstadt wollen, und im selben Wahlgang auch gleich, wo diese Hauptstadt entstehen sollte. Zur Wahl standen die Städte St. Pölten, Krems, Baden, Tulln und Wiener Neustadt.

Ludwig hatte mit der Volksbefragung auch sein weiteres politisches Schicksal verknüpft. Hätten sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gegen eine eigene Landeshauptstadt ausgesprochen, wäre er als Landeshauptmann zurückgetreten. „Am Tag der Abstimmung kam er ins Landhaus, zog einen Brief aus der Tasche und sagte: Hier steht bereits meine Rücktrittserklärung, falls es ein Nein zur Hauptstadt gibt.“

56 Prozent für eigene Hauptstadt

Das Votum fiel überraschend klar aus – wie ein Gulasch ohne Saft konnte sich die Mehrheit der Niederösterreicher ihr Land offensichtlich nicht vorstellen, 56 Prozent entschieden sich für eine eigene Landeshauptstadt. Und mehrheitlich wurde für St. Pölten votiert. Die spätere Landeshauptstadt kam auf 44,6 Prozent, Krems auf 29,3 Prozent, Baden auf 8,2 Prozent, Tulln auf 5,3 Prozent und Wiener Neustadt auf 4,1 Prozent.

Wobei es ein West-Ost-Gefälle gab: Im Wald- und Mostviertel war die Zustimmung deutlich stärker als im Wein- und Industrieviertel, was nachvollziehbar ist, denn bis dahin war Wien Niederösterreichs Verwaltungszentrum. So war etwa in Ludwigs Heimatgemeinde Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) die Mehrheit gegen eine Landeshauptstadt. Und auch in Gemeinden mit einer starken Bauernschaft war „das Ja nicht überragend, wenn überhaupt“.

Ein persönlicher Triumph

Für Siegfried Ludwig war das Ergebnis der Volksbefragung aber ein persönlicher Triumph. Die Medien bezeichneten ihn als „Vater der Landeshauptstadt“: Ludwig war von 1981 bis 1992 Landeshauptmann von Niederösterreich. Er drängte jahrelang darauf, die Landesregierung von Wien nach Niederösterreich zu verlegen, und bezeichnet dieses Projekt als „kühne, aber durchaus realistische Vision“.

1986: Niederösterreich sagt Ja zu Landeshauptstadt

Den Ausgang der Volksbefragung nannte Siegfried Ludwig nach der Auszählung der Stimmen ein „sensationelles Ergebnis“. Die hohe Beteiligung sei der Beweis, dass die Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen Entscheidungen mitreden wollen, betonte er.

SPÖ fordert Gegenleistung

Die SPÖ forderte im Gegenzug Geld für die Regionalisierung und die Dezentralisierung der Verwaltung, erzählte der damalige Landesparteivorsitzende Ernst Höger später in einem Interview: „Das Erste, das für mich klar war: Aus dem Nein muss ein Ja der SPÖ werden. Man kann nicht immer von Demokratisierung reden und wenn es dann nicht so ausgeht, wie man will, dann interessiert es einen nicht."

Die beiden damals im Landtag vertretenen Parteien (31 Mandate ÖVP, 24 Mandate SPÖ) verhandelten daraufhin über ein gemeinsames Vorgehen. Nachdem sich SPÖ-Landesparteivorsitzender Ernst Höger zuvor gegen eine Landeshauptstadt und stattdessen für ein Regionalkonzept ausgesprochen hat, wird nun ein Kompromiss gefunden. Sowohl die Landeshauptstadt als auch die Regionalförderung sollen umgesetzt werden – unter dem Motto: „Das Land blüht als Ganzes auf“.

Diese Entscheidung war Grundlage für einen Landtagsbeschluss am 10. Juli 1986, bei dem die Landesverfassung geändert und St. Pölten zur neuen Landeshauptstadt ernannt wurde. Dieser einstimmige Beschluss löste in St. Pölten und in Niederösterreich einen gewaltigen Investitionsschub aus. Allein in die künftige Landeshauptstadt wurden etwa umgerechnet drei Milliarden Euro investiert.

„Bau’ mir eine schöne Hauptstadt“

Dieses Geld vernünftig einzusetzen und den Überblick zu behalten war die Aufgabe von Norbert Steiner, dem damaligen Planungsleiter. Dass er als gebürtiger Tiroler, der damals in München tätig war, den Job überhaupt bekam, hatte ihn überrascht: „So gut wie ich Niederösterreich kenne, dachte ich mir, die wissen eh schon, wen sie wollen.“ Doch nach einem persönlichen Gespräch mit Ludwig sagte dieser: „Bau’ mir eine schöne Hauptstadt“.

Am 1. Jänner 1987 begann für Steiner somit die Arbeit. Allerdings gab es damals weder Vorgaben noch einen konkreten Standort bzw. vorhandene Grundstücke. Zudem war auch noch unklar, wer überhaupt nach St. Pölten übersiedeln sollte. Immerhin wohnte damals noch ein Drittel der Landesbediensteten direkt in Wien, und nur ein weiteres Drittel im Westen von Niederösterreich. „Es war also Handlung geboten, damit man es den Beamten nicht zu schwer macht.“

Vorbehalte unter den Beamten

Gab es damals ohnehin noch viele Vorbehalte in der Beamtenschaft. Kulturinteressierte wollten großstädtisch bleiben, ein Mitarbeiter des Verfassungsdienstes versuchte sogar rechtlich gegen die Entscheidung vorzugehen, sagt Steiner, „aber natürlich ohne Chance“. Auch die Landesverwaltung habe letztlich ihren Teil beigetragen, die Mitarbeiter zu motivieren, „indem man die Büros in Wien verkommen hat lassen, sodass sich jeder nach einem neuen Arbeitsplatz gesehnt hat“.

Und dafür kamen zunächst drei Standorte in Frage. Eine Gruppe plädierte für ein Gebäude am Bahnhof, „am besten über dem Bahnhof“. Als zweite Option galt das Kasernengelände im Westen der Stadt in der Nähe des Stadtwaldes, die Kaserne sollte stattdessen ausgelagert werden. „Ich persönlich war für den Standort am Fluss, damit die Innenstadt an die Traisen kommt“, sagt Steiner.

Harte Verhandlungen mit Kleingärtnern

Daraufhin folgten harte Verhandlungen und Gespräche. Denn das Gelände des heutigen Regierungsviertels gehörte damals noch weitgehend einer Kleingartensiedlung mit 160 Besitzern – und mindestens zwei Drittel mussten überzeugt werden, zu gehen. Zu Beginn waren es nur drei, erzählt Steiner: „Das war eine Operation, die unter heutigen Umständen nicht machbar wäre“.

Sendungshinweis

„Radio NÖ am Vormittag“, 19.8.2022

Als Ersatzgelände wurde – „mit Segen aus Rom“ – eine Fläche auf der anderen Uferseite der Englischen Fräulein gekauft. Doch in einer ersten Befragung wurde die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt, es gab nur eine einfache Mehrheit. „Doch damit war klar, dass der Standort aufgegeben wird.“ Der Großteil entschied sich ohnehin für Geld, wobei die Kleingärtner nicht zimperlich waren. „Da wurde jeder Busch und jedes Pflanzerl abgelöst.“

Wien hilft Niederösterreich sparen

Und durch einen glücklichen Zufall konnte der Bau auch wesentlich schneller und günstiger umgesetzt werden als geplant. Denn eigentlich sollte in Wien – gemeinsam mit Budapest – 1995 eine Expo, eine Weltausstellung, stattfinden. Die Bauwirtschaft habe deshalb im Vorfeld geklagt, dass diese enormen Bauvorhaben die Branche „überfordern“ würde, sagt Steiner.

Doch 1994 wurde in Wien völlig überraschend eine Volksabstimmung über die Expo abgehalten, „die prompt schiefgelaufen ist, die Expo war abgesagt“, erinnert sich Steiner. Daraufhin fragten die Baufirmen reihenweise an, „wann sie denn anfangen können, wir haben deshalb gute Preise bekommen“. Am 13. September 1992 – nachdem die Bauaufträge vergeben waren – erfolgte der offizielle Spatenstich.

Der nächste Skandal?

St. Pölten entwickelte sich in den folgenden Jahren bis 1997 zur größten Baustelle Europas. Am Höhepunkt waren hier bis zu 2.000 Arbeiter tätig. Mit Blick auf die Entwicklung damaliger Bauvorhaben wie das AKH Wien meinten einige, „das wird der nächste Skandal“, erzählt Steiner. Dass es auch ohne Skandal ging, „war die größte Leistung“ – vor allem, weil damals „alle in dieselbe Richtung gelaufen sind“.

1996: Eröffnung des Regierungsviertels

Bereits 1996 konnten die ersten Beamten von Wien nach St. Pölten übersiedeln. Auch ein Teil des Kulturbezirks wurde rechtzeitig für die Ausstellung „1.000 Jahre Österreich“ eröffnet. Damals sei laut Steiner auch der mittlerweile amtierende Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) überzeugt gewesen, „das geht gut über die Bühne, ich muss mir keine Sorgen machen“. Der Umzug der Politiker erfolgte 1997.

Potenzial der Beamten überschätzt

Das neue Regierungsviertel sollte laut Steiner „mehr sein als nur Büros, das ist aber nicht ganz gelungen“. Vor allem habe man das urbane Potenzial der Beamten überschätzt. Konkret dachte man, dass etwa 20 Prozent der Kaufkraft im Regierungsviertel bleibt. „Während der Baustelle ist es allen Geschäften gut gegangen, die Beamten sind doch lieber in die Kantine gegangen, das war interessant, aber auch etwas enttäuschend“.

Gelungen sei hingegen, das Entwicklungspotenzial von St. Pölten zu heben, vor allem beim Thema Arbeitsmarkt. Als Norbert Steiner von der Isar an die Traisen wechselte, war St. Pölten noch eine Auspendlerstadt, hatte also weniger Arbeitsplätze als Einwohner. Das hat sich mittlerweile geändert. Auch deshalb, weil fast alle großen Landesorganisationen – Sozialpartner, Banken, Versicherungen – von Wien nach St. Pölten übersiedelt sind.

Eine Einschätzung, bei der die Prognosen kräftig daneben lagen, war, dass die Landeshauptstadt in kurzer Zeit 100.000 Einwohner haben würde. Stattdessen war es laut Steiner 20 Jahre „eine Zitterpartie“, ob man die 50.000er-Marke hält. „Es ist eigenartig, dass Wohnen in St. Pölten zu wenig Anreiz hatte.“ Stattdessen siedelten sich viele Beamten im Umland an, „im schwarzen Speckgürtel“, ergänzt Oswald.

Von „Stinkt Pölten“ zur vollwertigen Hauptstadt

Doch auch das ist heute Geschichte. Durch die Wohnbauoffensive in der Stadt und dem Aus der Glanzstofffabrik 2008 habe die Stadt einen nachhaltigen Schwung erlebt. „Als wir 1986 in St. Pölten ankamen, an einem Feiertag, haben wir nirgends etwas zu essen gefunden, wir hatten mit der Quartiersuche ein Problem, und mein Sohn hat immer nur von Stinkt Pölten gesprochen“, erinnert sich Steiner.

Doch heute sei St. Pölten von einer Bezirkshauptstadt schon längst zu einer vollwertigen Landeshauptstadt geworden. Und auch der Regierungsbezirk, der anfangs noch eher „neben“ der barocken Innenstadt St. Pöltens lag, hat sich laut dem Experten „mehr und mehr in die Stadt integriert“.

Und diese Entwicklung habe letztlich nicht nur St. Pölten, sondern auch dem Land geholfen. Neben dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 sei das Thema Landeshauptstadt für die Entwicklung Niederösterreichs „ganz zentral“ gewesen, ist Historiker Oswald überzeugt, „die das Land wesentlich nach vorne gebracht haben“.