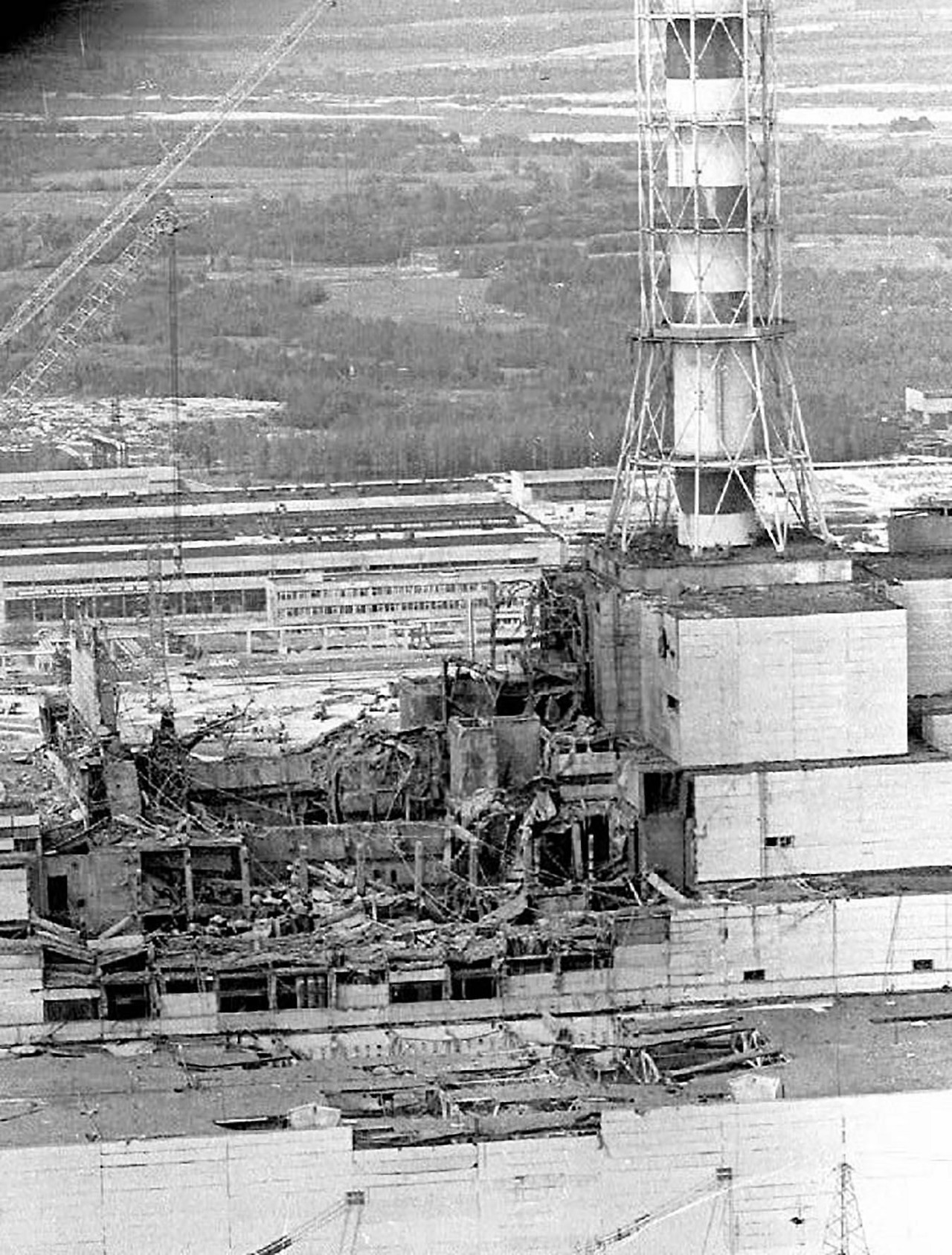

„Man war wirklich ratlos, was zu geschehen hat“, erinnert sich der damals für den Katastrophenschutz zuständige Landesrat, Franz Blochberger (ÖVP). In den Morgenstunden des 26. Aprils 1986 wurde im Atomkraftwerk „Lenin“ in Tschernobyl in einem Testlauf ein Stromausfall simuliert. Dieser geriet außer Kontrolle, Reaktor 4 des Kernkraftwerks konnte nicht mehr gekühlt werden und explodierte.

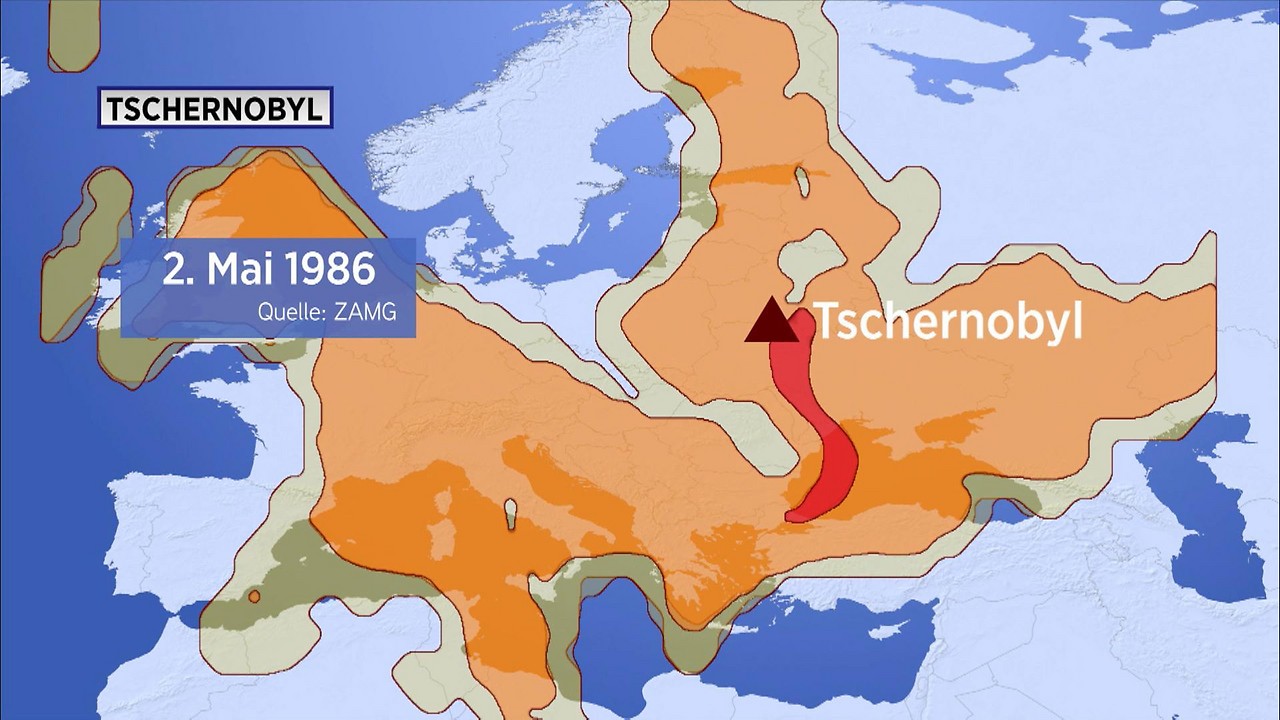

In den Flammen stiegen radioaktive Partikel auf, die der Wind schließlich über ganz Europa verbreiten sollte. Doch die Öffentlichkeit erfuhr davon zunächst nichts, im sowjetischen Fernsehen gab es nur eine kurze Meldung über eine „Havarie“ in einem Kraftwerk, wie das Unglück zunächst bezeichnet wurde.

„Ja, es ist was passiert“

Erst zwei Tage später schlug Schweden Alarm: In einem schwedischen Kraftwerk wurde eine erhöhte radioaktive Strahlung gemessen, obwohl kein Störfall vorlag. „Und erst durch die Rückverfolgung der Wetter- und Windsituation konnte man feststellen, woher das kam. Dann erst hat man auch in der Sowjetunion zugegeben ‚Ja, es ist etwas passiert’“, erinnert sich Peter Stehlik, damals Landessekretär des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes.

Am 28. April 1986 brachte die APA (Austria Presse Agentur) während der laufenden Zeit im Bild 1 um 19.36 Uhr die erste Meldung. Darin hieß es: „Im Kernkraftwerk Tschernobyl nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es (…) zu einem Unfall gekommen. Ein Reaktor sei beschädigt, zurzeit seien Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen des Unfalls im Gang, den Betroffenen werde Hilfe zuteil." Der genaue Zeitpunkt des Unfalls ging aus der Meldung nicht hervor.

Radioaktive Wolke zieht nach Westeuropa

Zur Klärung der Unfallursache würde in der Sowjetunion eine Regierungskommission eingesetzt, hieß es weiter. Tatsächlich wurde nicht nur der Norden der Ukraine, auf deren heutigem Territorium das Unglück geschah, verstrahlt. Die radioaktive Wolke traf vor allem auch das benachbarte Weißrussland und den Westen Russlands, dann verteilte sie sich Richtung Skandinavien und Westeuropa.

Am 29. April berichtet die Zeit im Bild 1: „Atomkatastrophe bei Kiew, ein Reaktor brennt, bisher noch keine Klarheit über die Art des Unfalls. Radioaktive Strömung zieht nach Skandinavien. Die Sowjetunion bittet das Ausland um Hilfe. Auch in Österreich ist die Strahlenbelastung geringfügig angestiegen. Sie beträgt aber nicht einmal ein Tausendstel des Wertes, der als gesundheitsschädlich gilt.“

29.4.1986: ORF-Korrespondent berichtet über den – laut Kreml – „Zwischenfall“

Dem damaligen Gesundheitsminister Franz Kreuzer (SPÖ) warfen Kritiker vor, die Katastrophe zu verharmlosen. „Für die Österreicher besteht kein Grund zur Panik. Die derzeitige Situation verlangt aber höchste Wachsamkeit“, stellte er fest. Die 1.-Mai-Aufmärsche gingen wie geplant über die Bühne. Auch Strahlenschützer, etwa vom Atomforschungszentrum Seibersdorf (Bezirk Baden), gaben eher beruhigende Kommentare ab.

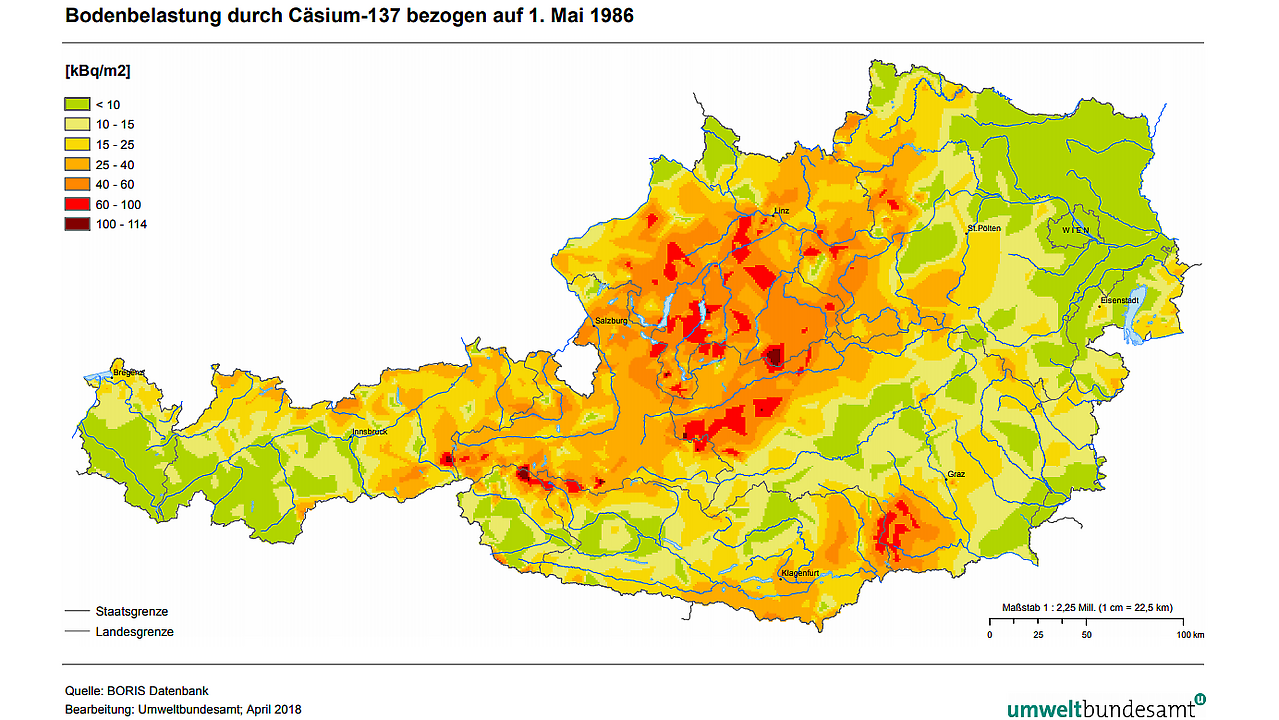

Im Nachhinein stellte sich allerdings heraus, dass Österreich zu den am meisten belasteten Ländern West- und Mitteleuropas gehörte und gehört. Besonders das Salzkammergut, die Welser Heide und die Hohen Tauern sind betroffen. Daneben auch die Niederen Tauern und Südostkärnten. Durch heftigen Regen kam es aber auch über Niederösterreich zu einem radioaktiven Niederschlag.

„Keiner wusste, wie es weitergeht“

„Keiner hat gewusst, wie es weitergeht. Wir waren ja keine Spezialisten“, erzählte Franz Blochberger und spricht von „sehr angespannte Stunden und Tagen“, wo man zusammengesessen sei und überlegt habe, was zu tun wäre. „Das war eine furchtbare Zeit. Wir haben abgewartet, die Bevölkerung informiert und gebeten, Ruhe zu bewahren.“

Zeitzeugen erinnern sich an die Katastrophe von Tschernobyl

Trotzdem sind viele Menschen wegen der unsichtbaren Gefahr besorgt. „Weil man wirklich nicht wusste, was jetzt kommt“, erinnert sich Inge Korntheurer. „Es hat geheißen, wir sollen nicht in der Erde graben und das Gemüse so essen“, ergänzt Marion Hauser, die damals noch ein Kind war. Für Harald Ritthammer habe man „die Tragweite nicht so richtig begriffen, zumindest in diesem großen Ausmaß nicht.“

Sorgen der Bürger

Peter Stehlik informierte damals in Veranstaltungen tausende Niederösterreicher – keine einfache Aufgabe. „Die Unterlagen, die wir damals bekommen haben, waren hochwissenschaftlich, wir mussten sie herunterbrechen, damit es die Leute – vom Hochschulprofessor bis zum Hilfsarbeiter – verstehen.“ Wobei das Interesse der Frauen damals wesentlich höher war als jenes der Männer, erinnert sich Stehlik.

Zugleich wurden damals auch Atomtelefone eingerichtet – eine Hotline, an die sich besorgte Bürger wenden konnten. Die häufigsten Fragen: Wie soll man sich verhalten? Was soll man nicht essen? Dürfen die Kinder ins Freie? In der Sandkiste spielen? Die Hotline war rund um die Uhr besetzt. Stehlik erinnert sich auch an eine Großmutter, die vor Sorge mit ihrer gesamten Familie nach Italien geflüchtet ist und wissen wollte, ob sie denn schon wieder zurückkommen könne.

Zugleich kam es auch zu Einsätzen an den Grenzübergängen zu Tschechien und der Slowakei. „Dort wurden die Fahrzeuge gemessen, ob sie verstrahlt sind, dann über eine Art Waschstraße gereinigt, und dann durften sie einreisen“, erzählt der ehemalige Landesfeuerwehrkommandant Wilfried Weissgärber, damals für den Strahlenschutz im Landesfeuerwehrverband zuständig. Auch Personen, die einreißen wollten, wurden kontrolliert.

Weide- und Verkaufsverbote

In Niederösterreich waren Nahrungsmittel wie Fleisch, Milch und Gemüse jedenfalls mit einem Hundertfachen des erlaubten Grenzwerts belastet. Franz Blochberger erließ deshalb ein Weideverbot, Frischgemüse durfte nicht mehr verkauft werden. „Es gab keine Erfahrungswerte, man musste sich auf die Mediziner verlassen, die in den Labors die Untersuchungen durchgeführt haben.“

1986: Krisenstab berät in Niederösterreich über Maßnahmen

Kontaminierte Milch wurde bis zum Absinken der Werte gelagert und dann zu Käse verarbeitet. „Uns ist es darum gegangen, durch das Messen von Futtermittel eine Versorgungssicherheit mit unbelasteten oder ganz gering belasteten Lebensmitteln sicherzustellen“, sagt Blochberger. Vor Schafmilch- und Gemüseverzehr wurde jedoch gewarnt. „Man sieht, wie verwundbar die Gesellschaft ist.“

Viele Landwirte seien mit dem Rücken zur Wand gestanden, erzählt der ÖVP-Politiker. Denn die Exporte wurden sofort gestoppt, die Preise brachen komplett ein. „Man war auf so eine weltweite Katastrophe nicht vorbreitet. Wir haben nicht gewusst, wie und wann sich dieser Knopf lösen lässt.“

Zudem wurden Schulwandertage verboten, Freibäder und Sportplätze geschlossen. Die Behörden kritisierten das Verhalten der Bevölkerung als zu sorglos. „Die Bevölkerung nimmt die radioaktive Verseuchung zum Teil viel zu leicht,“ beklagte ein Gesundheitsberater. Erst nach mehreren Monaten gaben die Experten vorsichtig Entwarnung. „Das war ein richtiges Aufatmen“, weiß Blochberger. Bundesweit entstand ein Schaden von etwa 100 Millionen Euro.

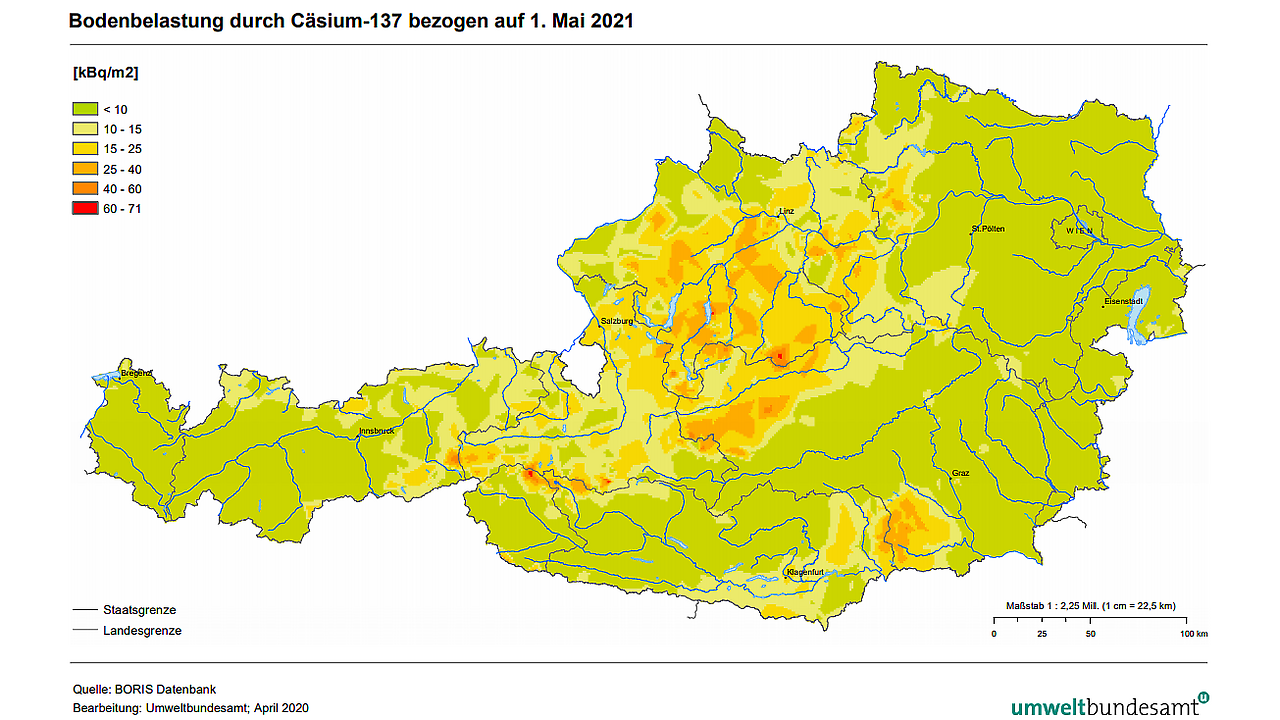

Radioaktive Belastung bleibt

Doch auch 36 Jahre nach dem Reaktorunfall sind die Auswirkungen in Österreich noch immer messbar. Laut Gesundheitsministerium ist in Wildpilzen und Wildfleisch weiter radioaktives Cäsium-137 zu finden. Grundsätzlich können diese Lebensmittel zwar weitgehend unbedenklich gegessen werden, es gibt aber Empfehlungen, was Eierschwammerl, Maronenröhrlinge und Wildfleisch betrifft.

Von Maronenröhrlingen wird noch immer abgeraten

Steinpilze können aus radiologischer Sicht praktisch aus allen Regionen Österreichs bedenkenlos genossen werden. Auch Eierschwammerl stellen kein Gesundheitsrisiko dar. Allerdings sollten Eierschwammerl aus höher belasteten Regionen aus Vorsorgegründen nicht in allzu großen Mengen konsumiert werden. Höher belastete Gebiete befinden sich u.a. im westlichen Niederösterreich. Maronenröhrlinge sollte generell eher nicht gegessen werden.

Die Belastung von Wildpilzen und Wildfleisch wird vom Ministerium regelmäßig im Rahmen von Studien analysiert. Eine aktuelle Studie zu Wildfleisch zeigte, dass etwa zehn Prozent der untersuchten Wildschweine und etwa vier Prozent der untersuchten Rehe Cäsium-137-Werte über dem Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm aufweisen. Eine zweite Studie nahm Wildschweinfleisch aus dem Handel unter die Lupe, wo aber selbst der Maximalwert deutlich unter dem Grenzwert lag.

Und auch die Böden in Österreich sind noch immer mit radioaktivem Cäsium-137 belastet. Die höchsten Werte verzeichnen Gebiete in Oberösterreich, Kärnten, Salzburg und der Steiermark, wie das Umweltbundesamt mitteilte. Die regionalen Unterschiede sind auf die Niederschlagsmengen in den Tagen nach dem Reaktorunfall zurückzuführen.

Vollautomatisches Messnetz in Österreich

Zur raschen Erkennung und Beurteilung großräumiger radioaktiver Kontamination begann das damalige Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz schon im Jahr 1975 mit der Errichtung des Strahlenfrühwarnsystems. Im Jahr 1986 war es das einzige vollautomatische Messnetz in Europa. Mittlerweile sind in allen europäischen Ländern vergleichbare Systeme errichtet worden. Seit 2003 betreibt das Umweltbundesamt im Auftrag des Umweltministeriums das österreichische Strahlenfrühwarnsystem.

Sendungshinweis

„Radio NÖ am Vormittag“, 22.8.2022

Zur Zeit des Unfalls in Tschernobyl standen nur einfache Verfahren zur Abschätzung der Zugrichtung der radioaktiven Wolke zur Verfügung. Heute berechnen Organisationen wie die ZAMG mit komplexen Computersimulationen den Transport, die Verdünnung und den radioaktiven Zerfall von Schadstoffwolken sowie die Ablagerung der Schadstoffe am Boden durch Absinken und durch das Auswaschen mit Regen oder Schneefall.

Der Aufbau des automatischen österreichischen Wettermessnetzes mit mittlerweile 280 Stationen war eine direkte Folge der Katastrophe von Tschernobyl. Das Ziel war damals, künftig sehr detaillierte Informationen über den bodennahen Wind und den Niederschlag zu erhalten, um bei einem Unfall in einem grenznahen Kernkraftwerk schnell die Verlagerungsrichtung der radioaktiven Wolke abschätzen zu können.

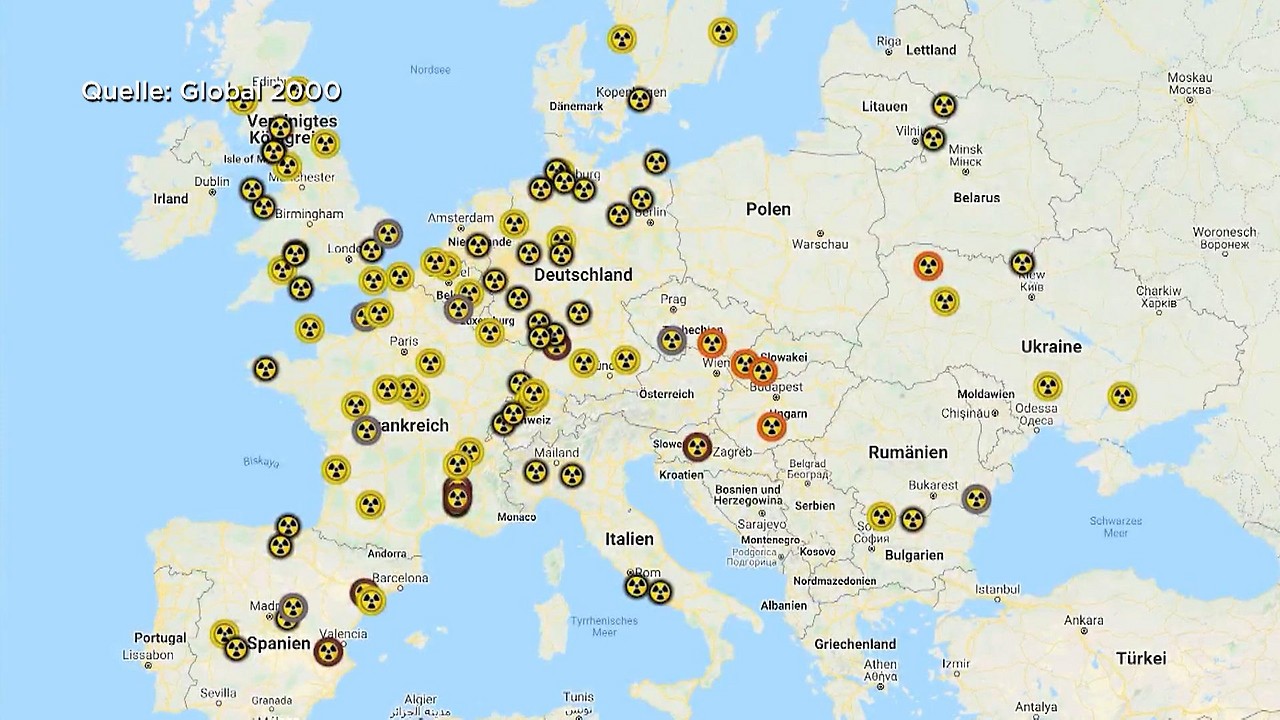

Gefahr eines Super-GAUs bleibt

Und das nicht ohne Grund. Denn nach wie vor setzen viele Länder in unmittelbarer Nähe zu Niederösterreich auf Atomkraft, zwischen Dukovany (Tschechien) und Horn liegen etwa nur 55 Kilometer. Kernkraftwerke haben eine Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren. Aktuell sind in Tschechien, der Slowakei und Ungarn 14 Kernkraftwerke in Betrieb, neun davon erreichen das Ende ihrer Lebensdauer Ende nächsten Jahres. Ob sie dann abgeschaltet werden, ist noch unklar.

Für Niederösterreich bedeutet das, dass man weiterhin mit der Gefahr eines Super-GAUs leben muss. „Natürlich kann da was passieren, menschliche Fehler gibt es immer“, betont Peter Stehlik und hofft: „Wenn es geht, bitte nicht nachrüsten, sondern auslaufen lassen.“ Auch Niederösterreich drängt seit Jahren auf den Ausstieg aus der Kernenergie. Mit Sonne, Wind und Wasser gibt es genug Alternativen für eine sichere Stromproduktion.

Teure Folgen eines Super-GAUs

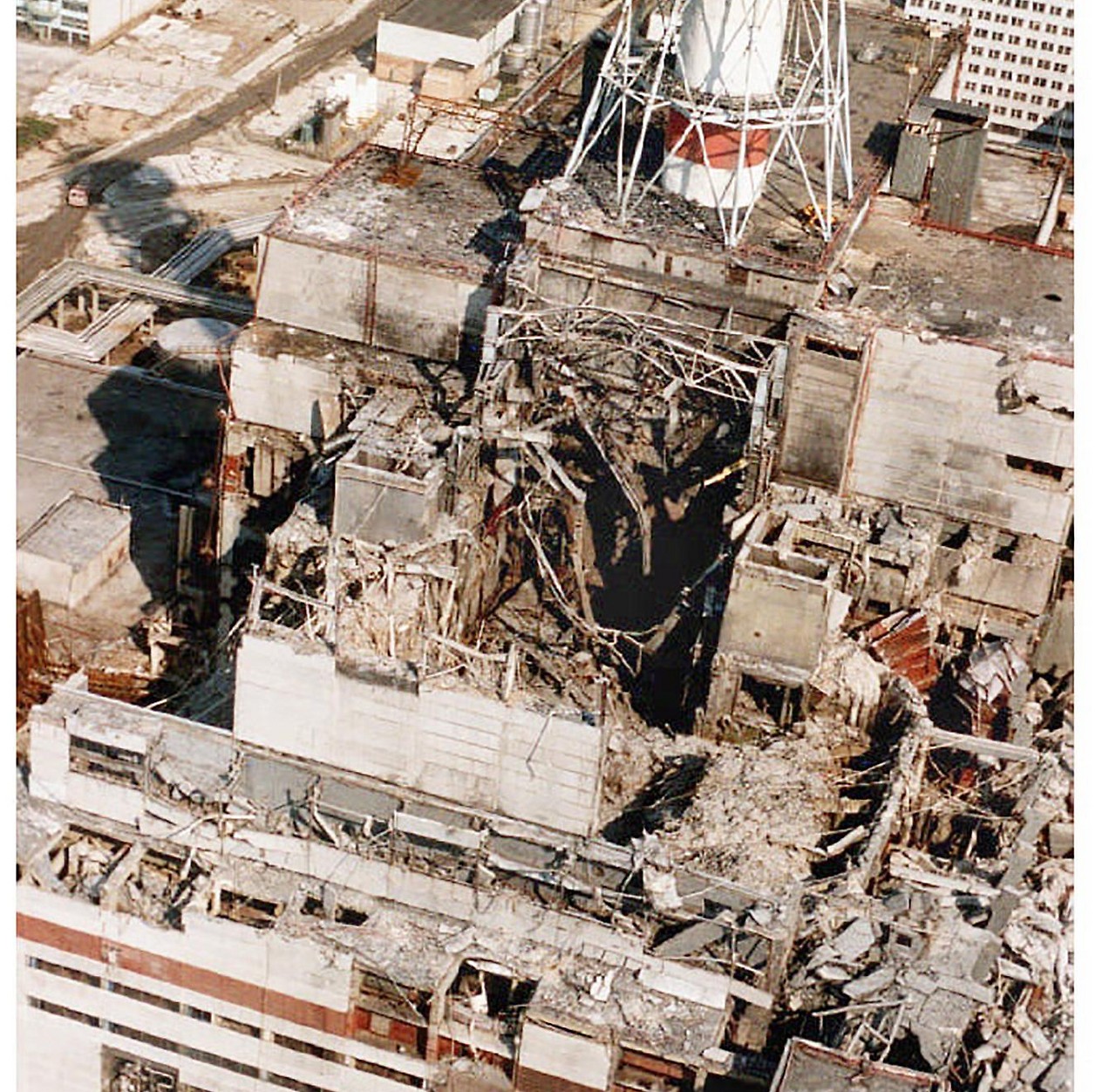

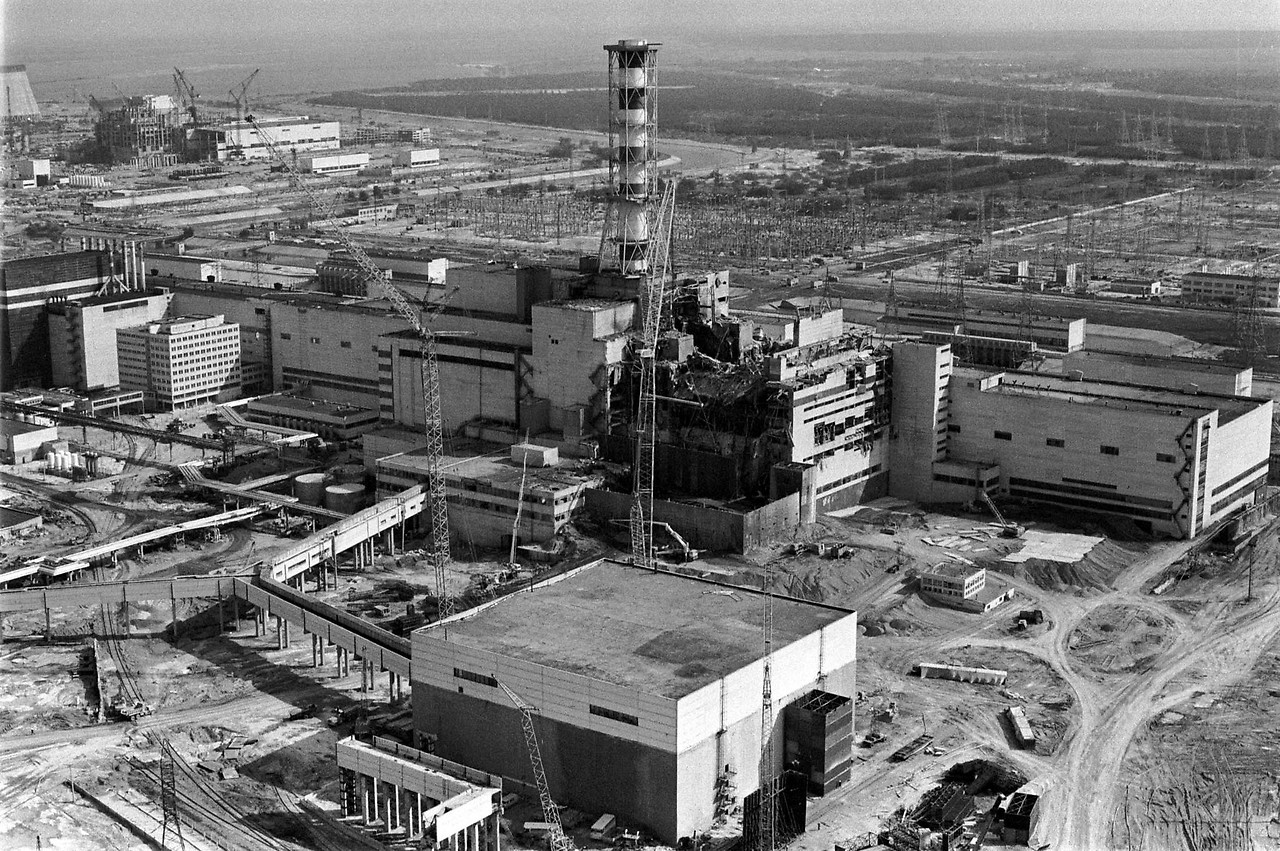

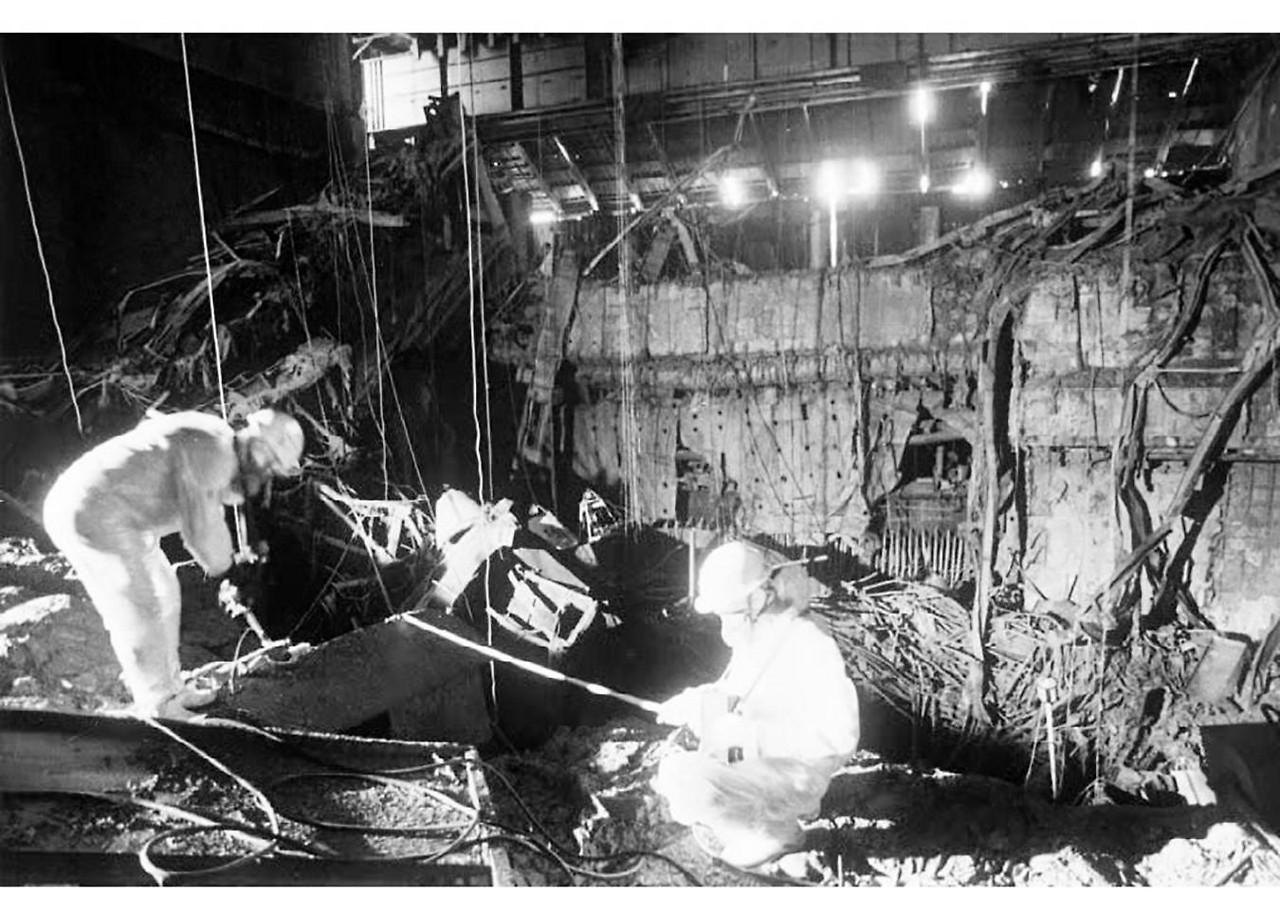

In Tschernobyl musste unterdessen – um 1,5 Milliarden Euro – ein neue Schutzhülle um den havarierten Reaktorblock gebaut werden. Die Konstruktion ist 109 Meter hoch – höher als die Freiheitsstatue – und überspannt 257 Meter, breiter als das Kolosseum in Rom. Das ist groß genug, um den alten Nuklear-Sarkophag zu umhüllen, den Arbeiter 1986 in rund 200 Tagen zusammenzimmerten, der aber einzustürzen drohte.

Wegen der hohen Strahlenbelastung unmittelbar am Unglücksreaktor wurde die neue Schutzhülle dazu mit einigem Abstand konstruiert. Im November 2016 wurde die 36.000 Tonnen schwere Hülle auf Spezialschienen über den alten Sarkophag gefahren. Sie soll 100 Jahre halten. Über die genaue Opferzahl herrscht bis heute Unklarheit: Während Greenpeace von mehr als 90.000 Toten ausgeht, spricht die Weltgesundheitsorganisation von bis zu 17.000 Toten.