Die Erschütterungen vom Abend des 30. März im Raum Neunkirchen waren mit einer Stärke von 4,7 auf der Richterskala das stärkste Erdbeben in Österreich seit dem Jahr 2000. Damals bebte die Erde in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) mit einer Stärke von 4,8.

Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) tritt in Österreich durchschnittlich alle fünf Jahre ein Erdbeben dieser Größenordnung auf. Dass diese statistischen Werte nicht immer genauso zutreffen, belegte Anfang des Jahres ein Beben in der Steiermark mit einer Magnitude von 4,5.

Störungssystem von Wiener Neustadt bis Marchegg

Erdbeben sind Entladungen von Spannungen, die durch die Bewegung tektonischer Platten aufgebaut werden. In den Alpen entsteht dieses tektonische Spannungsfeld durch die Adriatische Platte, die nach Norden driftet und mit der Eurasischen Platte kollidiert.

Erdbeben sind also eine Folge von Plattenbewegungen, die wiederum zu Verschiebungen in der Erdkruste führen. In Niederösterreich verschiebt sich die Erdkruste etwa entlang der Mur-Mürztal-Störung. Die Verschiebungen führen zu einem Spannungsaufbau entlang der Bruchlinien, der sich in Erdbeben entlädt. Eines dieser Störungssysteme führt über Wiener Neustadt bis nach Marchegg (Bezirk Gänserndorf).

Die drei stärksten Beben seit 1900:

- 8.11.1939: Ebreichsdorf (Bezirk Baden), Stärke 7

- 18.9.1939: Puchberg (Bezirk Neunkirchen), Stärke 7

- 16.4. 1972: Seebenstein/Pitten (Bezirk Neunkirchen), Stärke 7-8

Nach Informationen der ZAMG gibt es in Niederösterreich jedes Jahr im Schnitt neun Beben, die für den Menschen wahrnehmbar sind. Alle neun Jahre kommt es durchschnittlich zu Erdbeben, die leichte Schäden verursachen können. Erdbeben, die so stark sind, dass sie schwerere Gebäudeschäden anrichten, kommen statistisch alle 30 bis 40 Jahre vor.

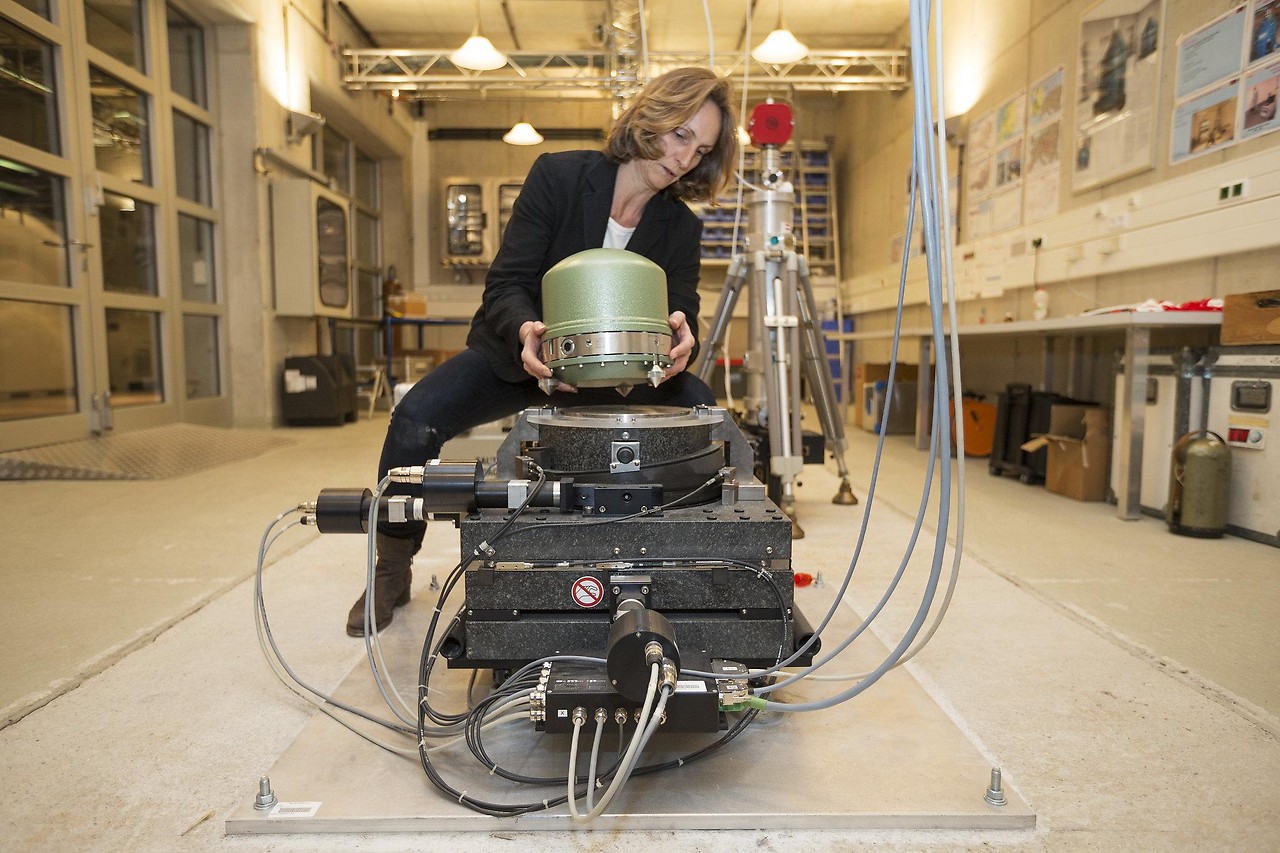

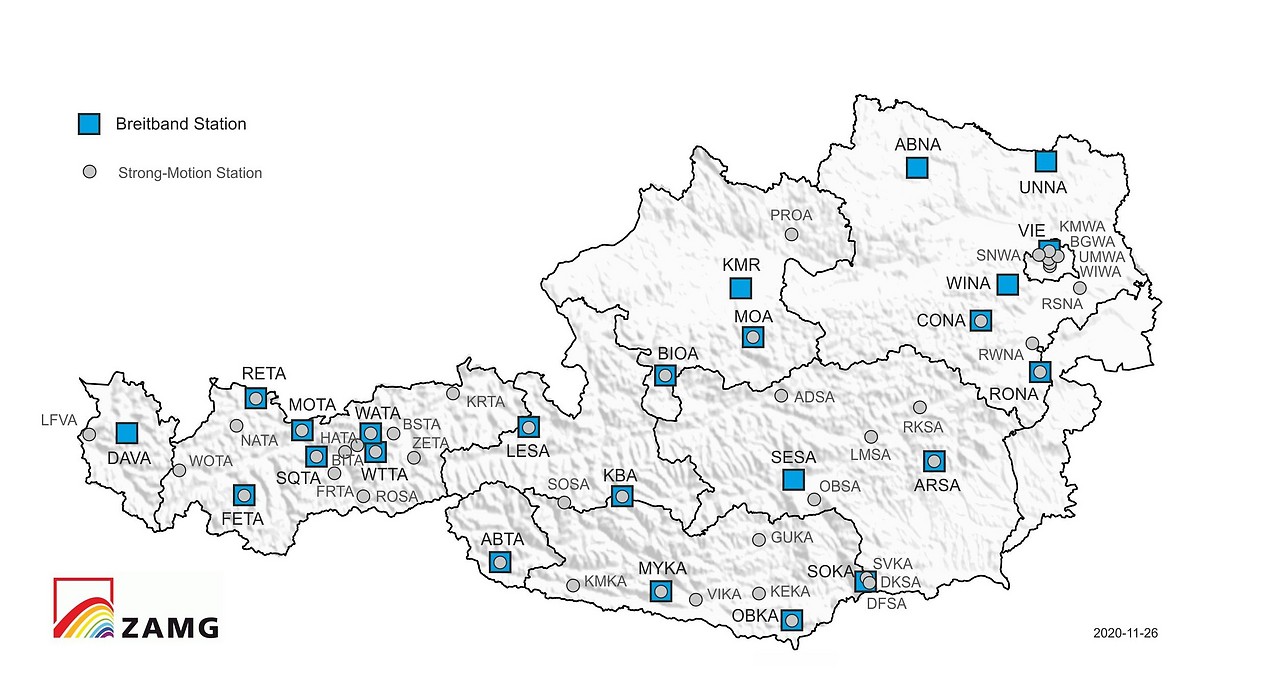

Damit ein Erdbeben lokalisiert werden kann, braucht man mehrere Messstationen, um festzustellen, wo das Epizentrum liegt und in welcher Tiefe sich der Ursprung des Bebens befindet. Aus den Schwingungen, die bei den Seismografen der Messstationen eingehen, wird die Magnitude berechnet. Sobald ein Beben eine Stärke von mehr als 2,5 auf der Richterskala erreicht, erfolgt eine Alarmierung.

Die Fachabteilung Seismologie der ZAMG analysiert die Erdbebengefährdung in Österreich. Seismologin Rita Meurers erklärte gegenüber noe.ORF.at, dass man in naher Zukunft eine neue Erdbebengefährdungskarte veröffentlichen wolle. Außerdem untersucht man, wie Erdbeben durch Menschen ausgelöst werden, etwa als Folge von Tiefenbohrungen oder Bergbauarbeiten.

Einen Forschungsschwerpunkt bildet das Conrad-Observatorium bei Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt). In dem fast gänzlich unterirdischen Observatorium werden erdphysikalische Prozesse überwacht. Die Messstollen und die abgeschiedene Lage im Naturschutzgebiet auf dem Trafelberg machen das Observatorium zu einem weltweit angesehenen Forschungsstandort.

Obwohl Erdbeben in Österreich keine Seltenheit sind, werden sie von vielen Leuten nicht als konkrete Bedrohung gesehen. Eine Befragung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) unter 1.000 Österreicherinnen und Österreichern zeigte, dass 98 Prozent der Befragten Erdbeben nicht für eine relevante Gefahr in ihrem Heimatland halten. Außerdem ist laut KFV fast jedes vierte Gebäude in Österreich nicht erdbebensicher gebaut. Die betroffenen Bauwerke wurden großteils vor 1945 errichtet, als es noch keine diesbezüglichen Vorgaben gab.

Laut der KFV-Erhebung fühlt sich nur etwa jeder Dritte auf ein Erdbeben vorbereitet. Die Tipps der Experten: Falsch sei es bei einem Erdbeben aus dem Haus zu laufen, denn dadurch erhöhe sich die Gefahr, von herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden. Solange die Erde bebt, sollte man sich unter einen Türstock stellen und mit der Körpervorderseite weg von Fenstern drehen, um das Gesicht vor Glassplittern zu schützen.