„Ich habe Österreich weder gekannt noch gewusst, wo es liegt“, erzählt Hidir Firat, der heute in St. Pölten lebt. Trotzdem entschied er sich 1967, seine Heimat in Anatolien (Türkei) zu verlassen. Der Grund: In seinem Ort, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, gab es nur eine Zuckerfabrik, die pro Jahr etwa 50 Mitarbeitern drei Monate lang Arbeit bot.

Im Gegensatz dazu stand Österreich, wo Anfang der 1960er-Jahre erstmals Vollbeschäftigung erreicht wurde. Trotzdem suchten die Unternehmen händeringend nach weiteren Arbeitskräften – vor allem in der Industrie, dem Baugewerbe und im Tourismus. „Die Nachfrage konnte mit Einheimischen nicht mehr gedeckt werden“, erzählt die Soziologin Anne Unterwurzacher von der Fachhochschule St. Pölten.

Politisches Tauschgeschäft

In den Weihnachtsfeiertagen 1961 überschrieben Wirtschaftskammer-Präsident Julius Raab und ÖGB-Vorsitzender Franz Olah – quasi im Alleingang – ein Abkommen, das neben der Stabilisierung von Löhnen und Preisen erstmals auch die gezielte Rekrutierung von „Gastarbeitern“ für den Arbeitsmarkt vorsah. Sie gaben damit den Startschuss für die Arbeitsmigration nach Österreich.

Durch bilaterale Abkommen und an Ort und Stelle eingerichtete Büros sollte die Anreise und die Einteilung der Arbeitskräfte nach einem genau definierten System organisiert werden. So sollten die Arbeiter – laut Raab-Olah-Abkommen – großteils männlich sein, ohne ihre Familien nur für kurze Beschäftigungsverhältnisse nach Österreich reisen und auf jeden Fall wieder in ihr Heimatland zurückkehren.

Nach einem Rotationsprinzip sollten sie möglichst bald wieder in ihre Heimatländer gehen und bei Bedarf durch neue ausländische Arbeitskräfte ersetzt werden. Um der Gefahr der Lohnkonkurrenz vorzubeugen, wurden ausländische Arbeitskräfte zu denselben Lohn- und Arbeitsbedingungen beschäftigt. Darüber hinaus waren sie bei Stellenabbau zuerst zu kündigen.

Erste Anwerbeversuche in Spanien

Die ersten Anwerbeversuche – vor allem für die Bau- und Gastwirtschaft – gerieten aber zum Misserfolg: Für die Arbeitskräfte aus Spanien, das 1961 das erste Anwerbeabkommen unterzeichnete, war das Lohnniveau in Österreich wenig verlockend. „Der Anreiz war nicht so groß“, sagt die Wissenschafterin, „weshalb viele lieber nach Deutschland oder in die Schweiz gingen.“

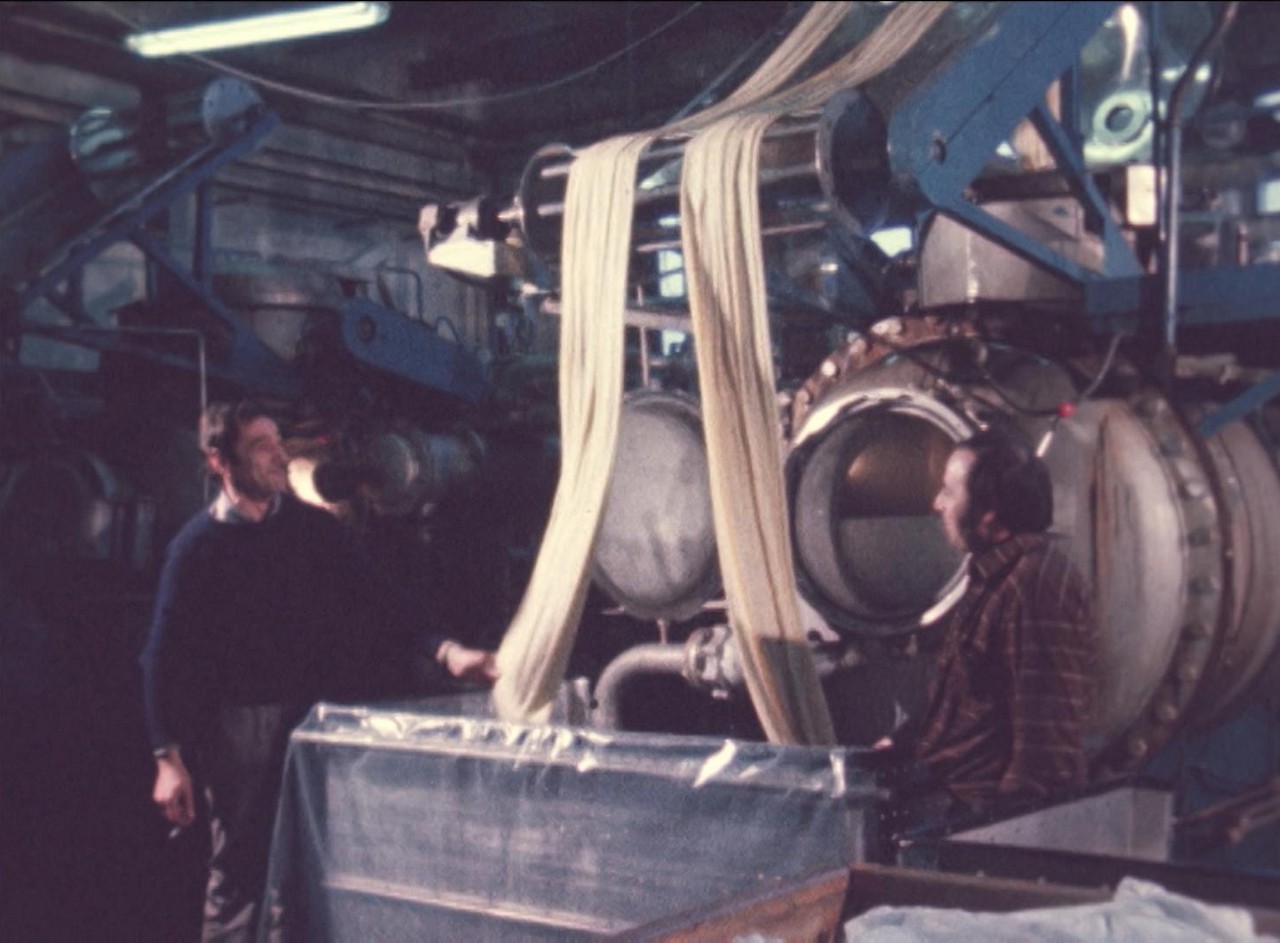

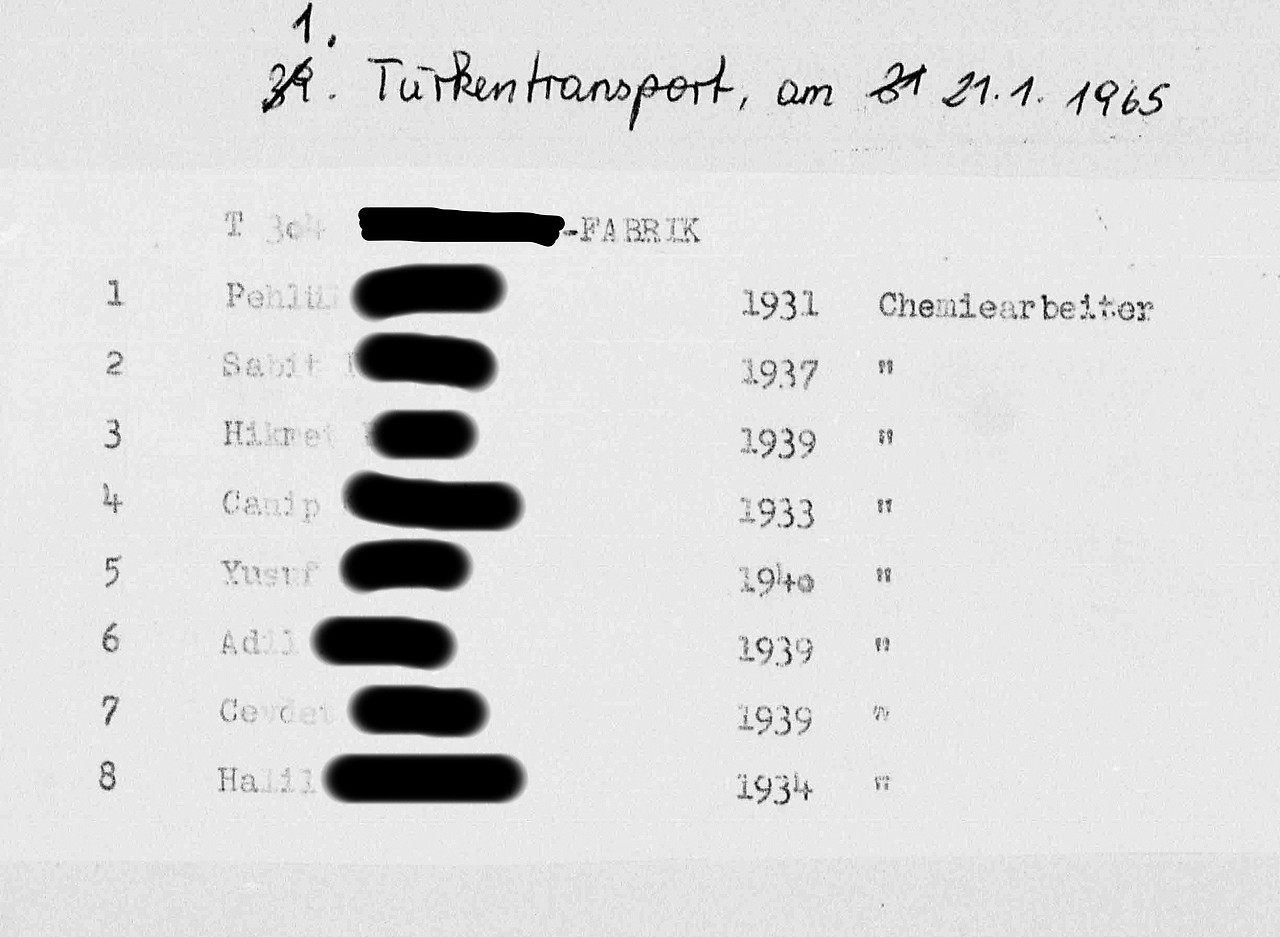

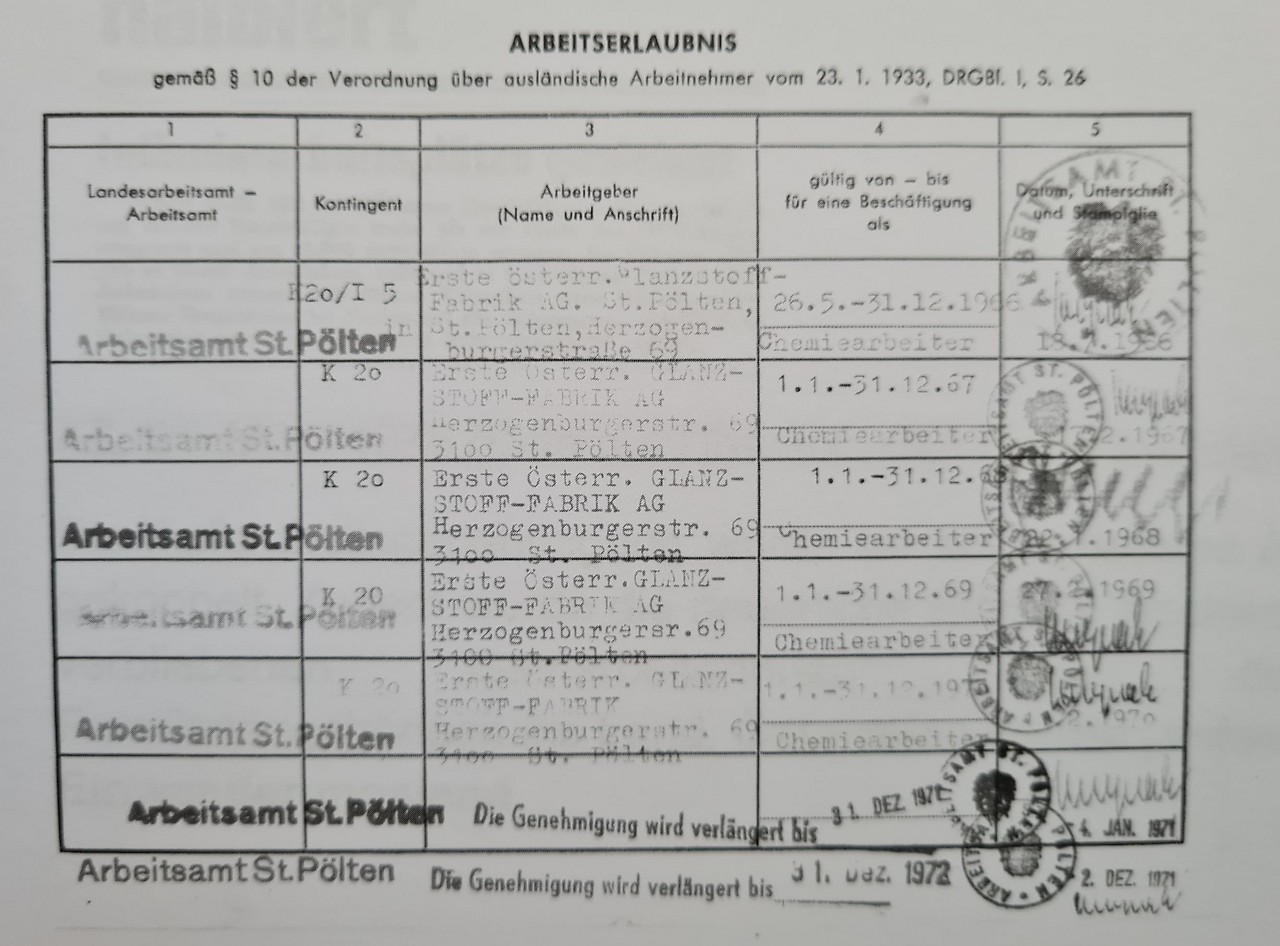

Erst das 1964 mit der Türkei abgeschlossene Abkommen wurde zum Erfolg. Noch im selben Jahr nahmen die ersten „Gastarbeiter“ in der Glanzstoff-Fabrik St. Pölten ihre Arbeit auf. Weitere „Hotspots“ waren Mödling, Baden, Berndorf oder Wiener Neustadt, aber auch Herzogenburg und eine Textilfabrik in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha). „Und überall dort, wo die Landesenergieversorger NEWAG und NIOGAS ihre Netze ausgebaut haben“, ergänzt der Betriebsseelsorger der Diözese St. Pölten, Josef Gruber.

„Ein bisschen lügen“

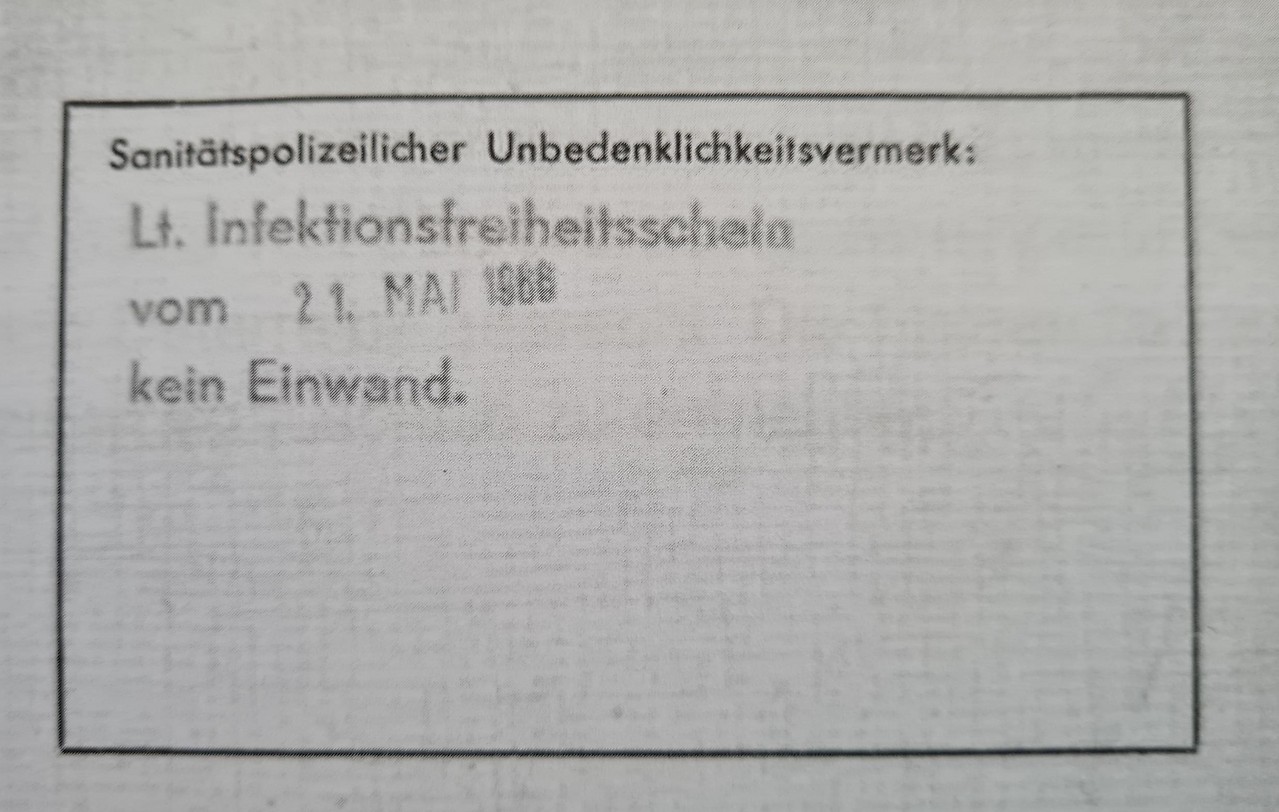

„Am türkischen Arbeitsamt konnte man sich damals aussuchen, ob man in Deutschland, Holland, Belgien oder Österreich arbeiten will“, erinnert sich Arslan Kemal, der auch aus Anatolien stammt. Auf einer Liste standen alle möglichen Berufe, nach denen gerade gesucht wurde. „Viele waren aber Bauern, deshalb musste man ein bisschen lügen.“ Bei den medizinischen Kontrollen habe er sich aber „wie ein Tier“ gefühlt, so wurde das Gewicht gewogen und die Zähne untersucht.

Der Vorteil für Österreich: Die medizinischen Voraussetzungen waren in Deutschland wesentlich strenger und wegen der regen Nachfrage kamen viele der „Gastarbeiter“ nur auf Wartelisten. Deshalb wurde Österreich oft als Zwischenstation genutzt. In Österreich musste man ebenso unbescholten sein, und für qualifizerte Stellen wurde die berufliche Eignung überprüft. Die ersten „Gastarbeiter“, die etwa am Südbahnhof in Wien ankamen, wurden noch mit Blasmusik empfangen.

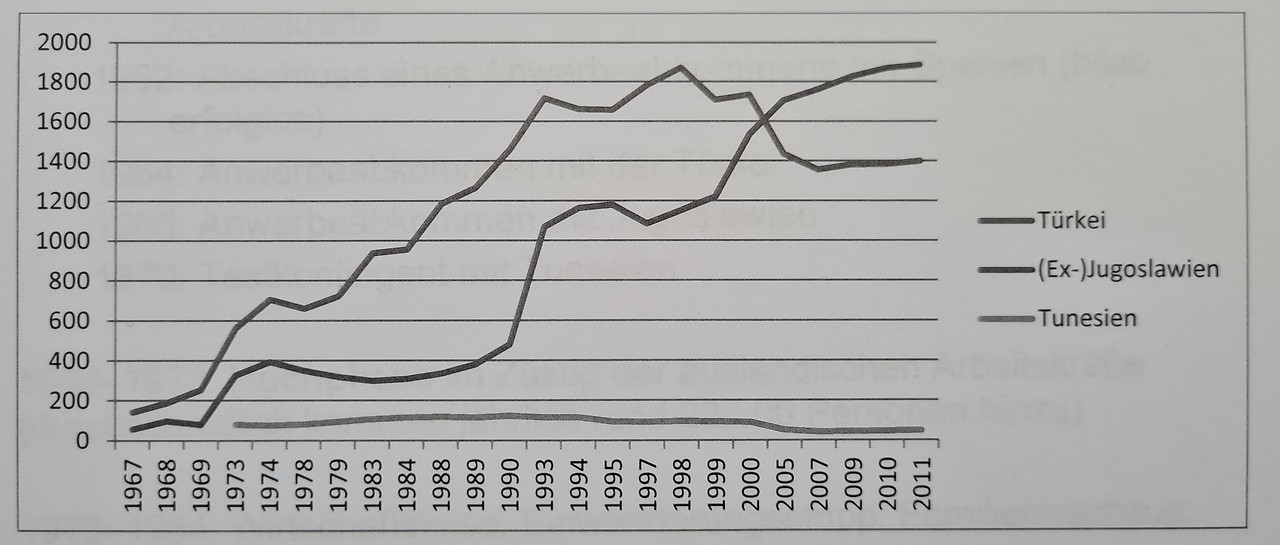

1966 wurde ein weiteres Abkommen mit Jugoslawien geschlossen, 1970/71 folgte ein Probeabkommen mit Tunesien, „das aber nicht offiziell abgeschlossen wurde“, sagt Unterwurzacher. Damit sorgten die „Gastarbeiter“ auch für viele neue Jobs, die den Einheimischen zugutegekommen seien: „Ohne Einwanderer wäre die Arbeitslosigkeit unter Österreichern damals viel höher gewesen“.

Schichtbetrieb und Akkordlohn

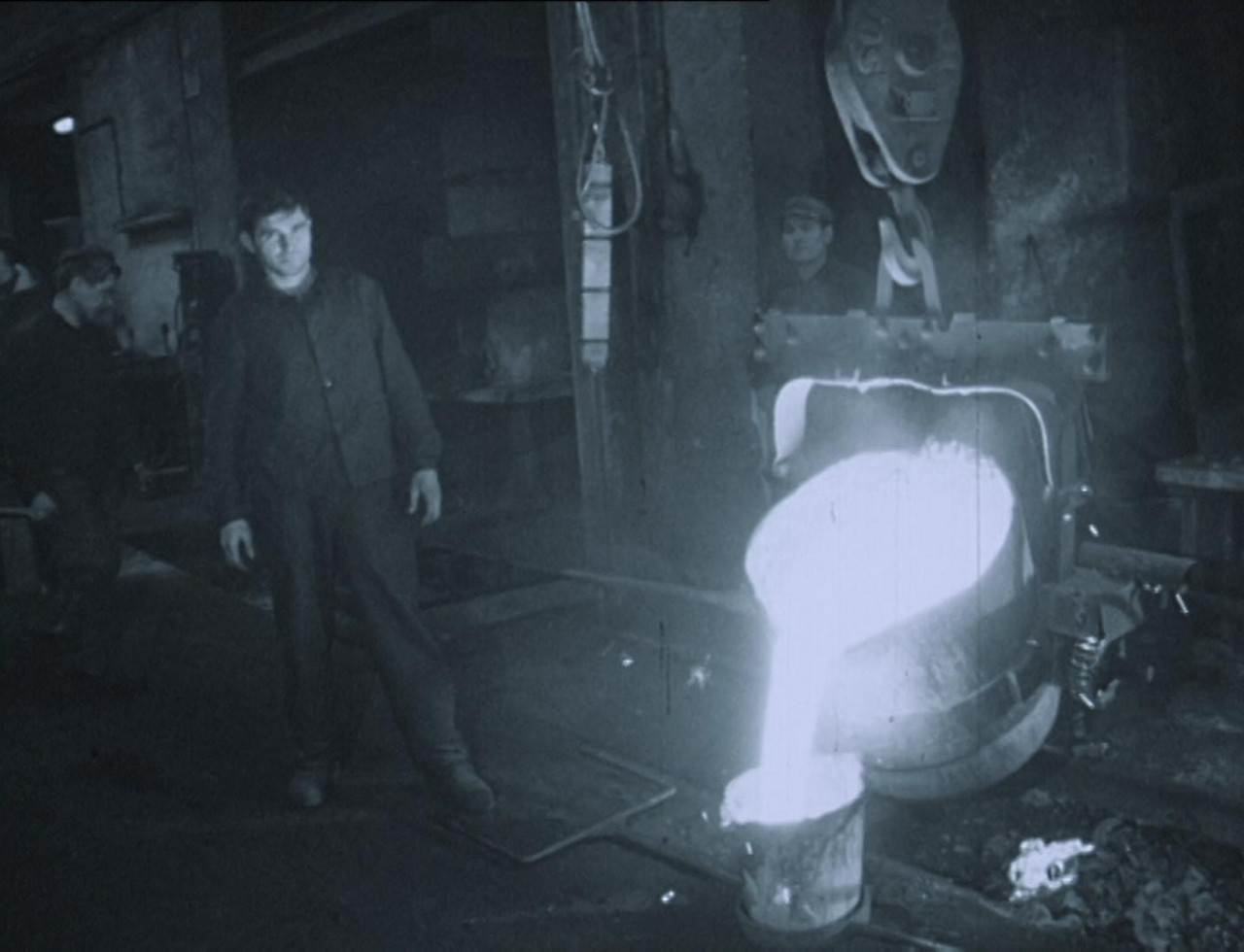

Wobei den Österreichern meist die „besseren“ Büro- und Facharbeiterarbeitsplätze zukamen, während den Migranten überwiegend nur Hilfstätigkeiten oder unbeliebte Arbeitsplätze offenstanden. Die Arbeit war mit Schichtbetrieb, Akkordlohn und Fließbandarbeit sehr anstrengend und schmutzig, in der Industrie mitunter gesundheitsgefährdend.

Besonders hart sei die Arbeit in den Chemiefabriken gewesen. „Manche sind nach sechs Stunden ganz weiß rausgekommen“, weiß Kemal, der in Baden bei einem Betrieb arbeitet, der Dichtungen herstellte, „das war ein giftiges Klima“. Zu trinken bekamen die Arbeiter damals Milch, und trotzdem erhielten einige von ihnen später die Diagnose Krebs.

Gesundheitliche Ausfälle

„Jeden Tag sind vier, fünf Leute mit Patzaugen nach Hause gegangen“, erinnert sich auch Abdelhamid Essid, der 1971 aus Tunesien kam, an seine Zeit in der Glanzstoff-Fabrik, „dann mussten die anderen die Arbeit auch noch mitmachen“. Oft waren nur der Chef und der Vorarbeiter aus Österreich, alle anderen aus dem Ausland. Erst 1984 sei in der Halle eine Klimaanlage und ein Ablüftung eingebaut worden.

In der Anfangsphase kam es deshalb immer wieder vor, dass zahlreiche „Gastarbeiter“ nach kurzer Zeit der Arbeit fernblieben, auf andere Arbeitsplätze wechselten oder ins Ausland gingen. „Die Leute wollten besser verdienen“, sagt Firat. Zudem seien immer wieder auch gezielt ausländische „Abwerber“ nach Österreich gekommen, erzählt die Soziologin, so sei etwa die Olympiabaustelle in München „ein Magnet“ gewesen.

Reisepässe eingezogen

Die Firmen beklagten sich über die „Vertragsbrüchigkeit“ und forderten die Anwerbepauschalen von der Wirtschaftskammer zurück. In einigen Fällen behielten die Firmen deshalb sogar die Reisepässe der Gastarbeiter ein, „bis sich die Botschaft und der Betriebsrat eingeschaltet haben“, sagt Gruber, und verweist u.a. auf die Glanzstoff-Fabrik. Auch über Fehlanwerbungen – etwa wegen vorliegender Schwangerschaft oder mangelnder Eignung – ist in den Akten zu lesen.

In dieser Phase versuchten Firmen wie die Glanzstoff-Fabrik zunehmend ihr Glück auf eigene Faust und schickten Personalrecruiter etwa in die Türkei. Vom Betriebsarzt wurden sie dabei gleich vor Ort untersucht und auf Listen aufgenommen. „Da wurden 200, 300 Leute zusammengetrommelt, und am Ende nur ein paar auch ausgesucht“, kann sich Kemal noch erinnern.

Rotationsprinzip scheitert an Unternehmen

In der Praxis hatte das zwischen Raab und Olah ausverhandelte Abkommen aber auch Tücken. Denn das vorgesehene Rotationsprinzip scheiterte nicht zuletzt an den Arbeitgebern, „für die es kontraproduktiv war, ständig neue Arbeiter anzulernen“, erklärt Unterwurzacher. Die öffentlichen Vermittlungsstellen wurden durch Mundpropaganda umgangen, mit Hilfe derer zusätzliche Arbeitskräfte aus den Anwerbeländern rekrutiert wurden

Statt der Anfang der 1960er-Jahre anvisierten 47.000 „Gastarbeiter“ waren bis zum Ende des Jahrzehnts gut 230.000 Arbeitskräfte aus den Partnerländern in Österreich beschäftigt. Die meisten von ihnen reisten mit Touristenvisa ein, die sich in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs problemlos in Beschäftigungsbewilligungen umwandeln ließen.

Die zeitliche Begrenzung des Aufenthalts war damit zu Beginn der 1970er-Jahre kein Thema mehr, stattdessen ließen sich immer mehr der angeworbenen Arbeiter in Österreich nieder. Familien wurden nachgeholt, Kinder geboren und Existenzen in der neuen Heimat aufgebaut. Dass Österreich aus eigenem Willen und auf Grund eigener Interessen de facto zu einem Einwanderungsland geworden war, wurde aber konsequent ausgeblendet.

Keine Arbeit für Frauen

Arbeiten durften aber praktisch nur die Männer, Frauen, die per Familiennachzug nach Österreich kamen, nicht. „Man hat sich immer beschwert, dass sie sich nicht integrieren, aber man hat sie auch nicht arbeiten lassen“, betont Unterwurzacher. Erst nach zwei Jahren konnten Frauen um Arbeit ansuchen, „aber das war auch nicht sicher“, sagt Kemal.

Zudem erschwerte das sogenannte Ersatzkräfteverfahren die Jobsuche. Denn sofern es für eine Stelle einheimische Bewerber gab, mussten diese genommen werden. So kam es, dass eine junge Türkin in Österreich zwar erfolgreich ihre Friseurlehre abschloss, danach aber keinen Job fand, weil es jeweils genügend österreichische Friseurinnen gab.

Anwerbestopp in den 1970er Jahren

Mit dem „Erdölpreisschock“ begann in Österreich ab 1973 eine Phase der Rezession, die Stimmung auf dem heimischen Arbeitsmarkt schlug um. „Das war der Knackpunkt, auch weil weniger Leute gebraucht wurden“, weiß Unterwurzacher. Mit einem Anwerbestopp versuchte man die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte zu reduzieren und gleichzeitig die bereits in Österreich Beschäftigten wieder zur Rückkehr in ihre Heimatländer zu bewegen.

Zudem wurde die Aufenthaltsgenehmigung an ein aufrechtes Arbeitsverhältnis gekoppelt. „Damit waren die Gastarbeiter gezwungen, jede Arbeit anzunehmen“, erklärt Unterwurzacher. Zudem wurde die neuerliche Einreise erschwert. „Ich habe damals eineinhalb Jahre keinen Urlaub gemacht“, erzählt Firat. Doch die Maßnahme wirkte: Innerhalb von zehn Jahren ging die Zahl der „Gastarbeiter“ – wie von den Gewerkschaften gefordert – um fast 40 Prozent zurück.

Dolmetsch statt Integration

Erst ab 1985 folgte ein erneuter Anstieg der Zuwanderung, vor allem durch die Ostöffnung bzw. den Jugoslawien-Krieg. Am „Gastarbeitermodell“ hielt man bis weit in die 1980er-Jahre fest. Doch eine gesellschaftliche Integration der Arbeiter war in all der Zeit „nicht vorgesehen“, bedauert die Wissenschafterin. So wurden in den Betrieben meist eigene Dolmetscher eingesetzt, anstatt den Mitarbeitern Deutschunterricht anzubieten.

Die ersten „Gastarbeiterkinder“ erhielten auch keine sprachliche Betreuung in den Schulen. Oft war das nur der Eigeninitiative von engagierten Lehrkräften zu verdanken. Ab Anfang der 1970er-Jahre wurden zwar spezielle Fördermaßnahmen als Schulversuche eingeführt, doch erst zwei Jahrzehnte später in den Lehrplänen aller Pflichtschulen verankert. Mit Eltern, die anfangs die Sprache kaum beherrschten und von morgens bis abends arbeiteten, waren viele Kinder weitgehend auf sich alleine gestellt.

Sendungshinweis

„Radio NÖ am Nachmittag“, 3.6.2022

Ab in die Sonderschule

Das Risiko, dadurch in die Sonderschule überstellt zu werden, war für die Nachkommen der Zugewanderten bis weit in die 1990er-Jahre hoch. In der Gemeinde Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) wurden etwa in einem Schuljahr von 37 türkischen Pflichtschülern 35 in die Sonderschule eingeschult. „Nur weil sie nicht gut genug Deutsch gesprochen haben“, weiß Gruber.

Die geringe soziale Durchlässigkeit und die Folgen des „Gastarbeitersystems“ – unsichere Aufenthaltsperspektiven, Leben im Dauerprovisorium, beengte Wohnverhältnisse und die jahrelang fehlenden Integrationsverhältnisse – wirkten sich nachteilig auf die Bildungswege der Kinder mit Migrationshintergrund aus.

Steigende Angst vor „Fremden“

Hinzu kam, dass sich ein Großteil der österreichischen Gesellschaft durch die „Fremden“ im eigenen Land bedroht fühlte. Alte und neue xenophobe Stereotypen prägten den öffentlichen Diskurs, es mangelte an Konzepten für ein gelungenes Zusammenleben und an einem Austausch zwischen den Bevölkerungsgruppen. In den 1990er-Jahren initiierte Gruber deshalb in St. Pölten Feste der Begegnung.

Doch im Alltag waren „Gastarbeiter“ immer wieder mit Rassismus konfrontiert. „Wir wollten einmal ein Bier trinken gehen, und der Besitzer hat uns rausgeschmissen“, erzählt Firat. Als er die Polizei rief, meinten die Beamten nur: „Wenn der Lokalbetreiber nicht will, kann man nichts machen.“

Ein Wandel bei der Integration

Erst im Laufe der 1990er-Jahre veränderte sich die Einstellung zum Thema Integration, als die Politikgestaltung allmählich von den Sozialpartnern ins Innenministerium verlagert wurde. Die Integrationspolitik hat sich seit damals – als sie quasi erst erfunden werden musste – enorm verändert und entwickelt. Viele Fehler der damaligen Politik, etwa die fehlende Weiterbildungsperspektiven für die Zuwanderer der ersten Generation, spiegeln sich bis heute wider.

„Wir tun uns aber immer noch schwer mit dem Thema Mehrsprachigkeit umzugehen und haben große Vorbehalte“, meint Unterwurzacher, die dieses Thema in ihrer Dissertation untersuchte. Zudem gelte die heimische Migrations- und Integrationspolitik europaweit nach wie vor als sehr restriktiv, etwa beim Thema Staatsbürgerschaft.

Dabei bieten gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ausländische Arbeitskräfte Potenzial. Denn im Rückblick lässt sich heute sagen: „Ohne ‚Gastarbeiter‘ hätte es den Boom in den 1960er- und 1970er-Jahren nicht gegeben“, sagt Unterwurzacher. Die heimische Wirtschaft hätte sich in nicht in dem Ausmaß entfalten können, wie sie es tat.