Etwas versteckt liegt der Gedenkstein in einer Straßenkurve. Erst 1993 – nach jahrelangen Debatten – wurde er errichtet, kürzlich neu gestaltet und wegen eines Konflikts mit dem Grundstückseigentümer auf Gemeindegrund versetzt. Aber 75 Jahre nach dem Massaker kann man seit Kurzem die Schicksale der 228 Opfer auf einer Informationstafel nachlesen – eine Folge der Dokumentation „Endphase“, eine Folge der Recherchen von Tobias und Hans Hochstöger.

Die Geschichte des Gedenksteins ist bezeichnend für den Umgang mit dem Kriegsverbrechen im Ort: Jahrzehntelanges Schweigen, das in der dritten Generation nach dem Krieg doch noch gebrochen wird. Die Brüder Tobias und Hans Hochstöger hörten als Jugendliche von ihrem Vater, dass in ihrem Heimatort wenige Tage vor Kriegsende Juden getötet wurden. „Er hat aber auch keine Details gewusst. Wir haben dann versucht, den Stein zu finden, haben ihn nicht gefunden. Ich hab’ damals sicher nicht gewusst, dass das über 200 Menschen waren“, erzählt Regisseur und Produzent Hans Hochstöger.

Neun Personen überleben

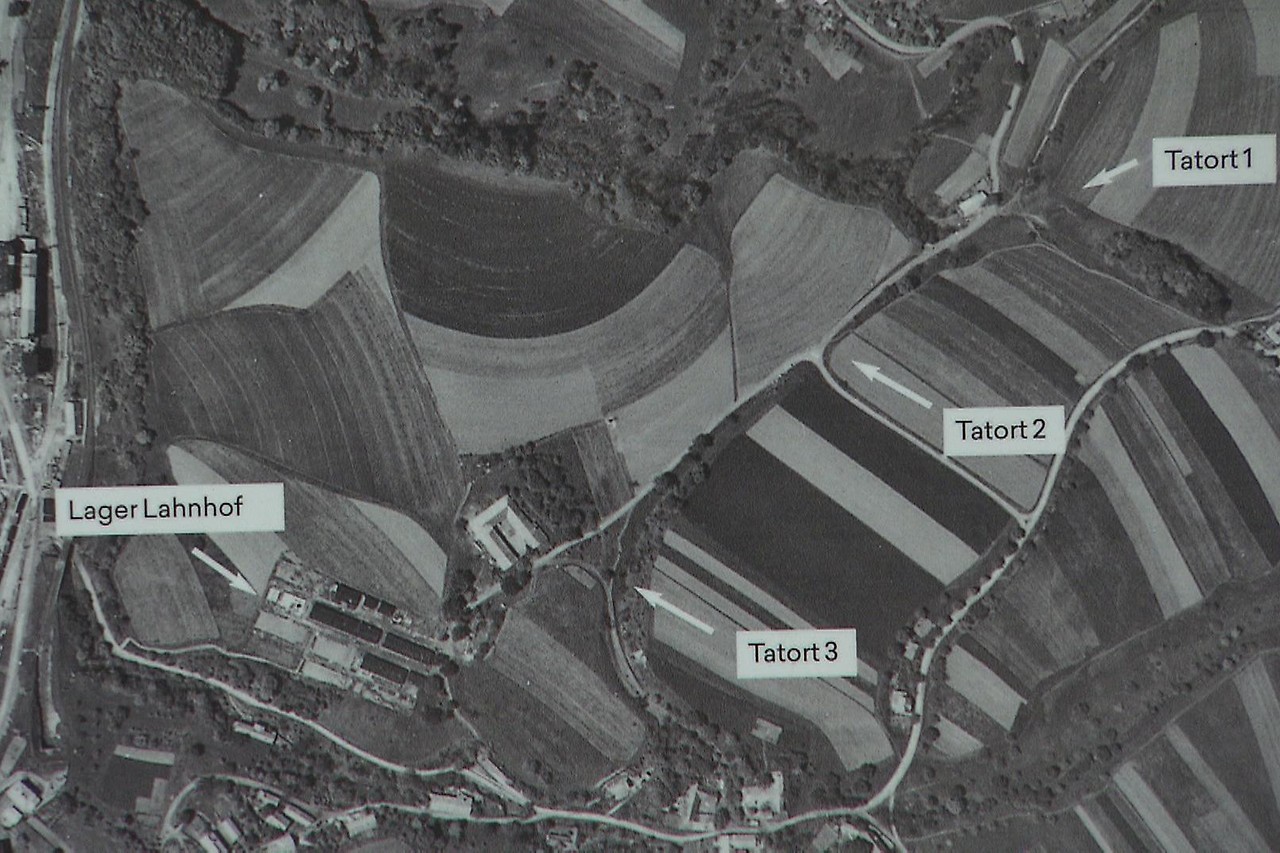

In der Nacht von 2. auf 3. Mai 1945 – fünf Tage vor Kapitulation der deutschen Wehrmacht – ermorden SS-Soldaten an drei Orten in Hofamt Priel und einem Tatort in Persenbeug 228 Kinder, Frauen und ältere Männer aus Ungarn. Sie stellen die Gefangenen vor Gräben auf, erschießen sie und versuchen dann die Leichen zu verbrennen, alle Spuren des Verbrechens zu beseitigen. Weil es in dieser Nacht stark regnet, geht dieser Teil des Plans nicht auf. Einheimische vergraben die Leichen in den nächsten Tagen in einem Acker, aus Angst vor einer möglichen Rache sowjetischer Soldaten. Nur neun Personen überleben.

In den 1960er-Jahren wurden die Überreste der Toten auf den jüdischen Friedhof nach St. Pölten gebracht. Dort gibt es seit 2015 nach langen Recherchen des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs auch einen Grabstein mit allen Namen – mehr dazu in Grabstein für Opfer von Weltkriegsmassaker (noe.ORF.at; 3.5.2015). In Hofamt Priel zeugt der Gedenkstein heute nur noch von einem Tatort, an den Stellen der übrigen Schauplätze sowie auf dem Acker, in dem die Opfer zuvor begraben waren, stehen Einfamilienhäuser.

Auf der Suche nach Tätern und ihren Helfern

Im Sommer 2015 klopfen Hans und Tobias Hochstöger an die Türen ihrer Nachbarinnen und Nachbarn. „Wir haben 25 Interviews gemacht, aber es waren wenige Leute, die noch etwas aus erster Hand wussten“, schildert Hans Hochstöger die Recherche. Sie finden eine Ohrenzeugin, eine Frau, deren Familie damals einen Überlebenden bei sich am Hof versteckt und einen Mann, dessen Vater die Leichen am Tag nach dem Massaker begräbt. Was in den Interviews immer mitschwingt: Personen aus dem Ort hätten den SS-Soldaten geholfen – „das hat es immer geheißen“, „das ist geredet worden“, „das haben die Leute halt gesagt“.

Die Auswahl der Tatorte und Polizeiberichte des damals ermittelnden Gendarmerieinspektors legen nahe, dass Einheimische ins Massaker involviert waren. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb genau bei diesem Verbrechen nie Täter gefunden wurden, sagt Martha Keil, die Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, das seinen Sitz in der ehemaligen Synagoge in St. Pölten hat: „Es dürfte ein Zusammenspiel von lokalen Kräften und SS-Machtzentren gewesen sein. Die haben sich alle gegenseitig gedeckt.“

Lokale Aufarbeitung häufig in späterer Generation

1946 und 1948 sei nochmals versucht worden, zu ermitteln, erzählt Keil: „Aber dieses eiserne Schweigen, das eisige und eiserne Schweigen, das hat ja auch der Herr Hochstöger noch erfahren.“ Umso wichtiger sei der Film „Endphase“. „Dass da von Österreich mal eine Kundgebung kommt: Wir wissen davon, wir erkennen das Verbrechen an, wir kümmern uns darum und übernehmen Verantwortung.“

Dass meistens drei Generationen später doch noch eine Aufarbeitung solcher Verbrechen geschehe, sei typisch. „Die Möglichkeit rechtlicher Verantwortung ist vorbei, die Täter mit großer Wahrscheinlichkeit alle tot. Aber was wir sehen ist, dass vor Ort dann die Jungen, so wie die Brüder Hochstöger, spüren, dass etwas nicht stimmt, dass da etwas über dem Ort hängt“, so Keil. Auch mehr als 75 Jahre nach Kriegsende gebe es noch Quellen, die nie untersucht wurden.

Seit Ende der Dreharbeiten verstarben drei Interviewpartner. „Was sie erzählt haben, kann uns kein Dokument, kein Foto, kein Akt mitteilen. Es war unendlich wichtig, dass sie noch davon berichtet haben“, sagt Keil. „Es war unglaublich berührend und herausfordernd für uns als Filmteam zu sehen, dass es nicht leicht ist für Menschen, sich zurückzuerinnern. Sie haben uns ein ziemlich großes Geschenk gemacht“, erzählt Filmemacher Hans Hochstöger.

„Prominentere Rolle“ in der Ortsgeschichte

Auch der letzte Überlebende, der damals elfjährige Yakov Schwartz, schildert in der Dokumentation seine Erinnerung an die Nacht im Mai 1945, bei der seine Mutter und seine Schwestern getötet wurden. Hans Hochstöger hofft, dass durch den Film noch mehr Angehörige der Opfer gefunden werden: „Wir haben vier Familien gefunden. Ich bin überzeugt, dass es noch viele Menschen gibt, die nicht wissen, dass ihre Angehörigen hier in Hofamt Priel umgekommen sind.“

Sendungshinweis

ORF2 zeigt eine gekürzte Fassung mit dem Titel „Das Schweigen der Alten“ am Sonntag, 23. Jänner, um 23.05 Uhr. Die Originalfassung ist in ausgewählten Kinos zu sehen.

Von Einheimischen und Leuten aus der Region habe er sehr positive Reaktionen erhalten, sagt Hochstöger. Viele hätten vorher noch nie vom Massaker gehört. „Der Film soll dazu beitragen, dass das Massaker nicht mehr vergessen wird und man der Opfer regelmäßig gedenkt – und, dass diese Nacht eine prominentere Rolle bekommt in der Geschichte der beiden Orte Persenbeug und Hofamt Priel.“ Auch wenn der Gedenkstein etwas versteckt liegt, ihn zu finden ist seit Kurzem leichter: Erstmals gibt es im Ort Straßenschilder, die den Weg dorthin weisen.